« Myxinidae » : différence entre les versions

cosmétique |

|||

| (27 versions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Sous-titre/Taxon|nv1=Myxines}} |

|||

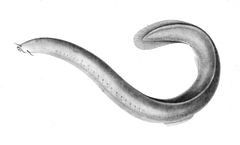

{{Taxobox début | animal | Myxinidae | Eptatretus polytrema.jpg | classification=WoRMS }} |

{{Taxobox début | animal | Myxinidae | Eptatretus polytrema.jpg | ''[[Eptatretus polytrema]]'' | classification=WoRMS }} |

||

{{Taxobox | embranchement | Chordata }} |

{{Taxobox | embranchement | Chordata }} |

||

{{Taxobox | sous-embranchement | Vertebrata }} |

{{Taxobox | sous-embranchement | Vertebrata }} |

||

{{Taxobox | super-classe | Agnatha }} |

{{Taxobox conflit | super-classe | Agnatha | WoRMS | Cyclostomata | BioLib }} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox | classe | Myxini }} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox | sous-classe | Myxinoidea }} |

||

{{Taxobox taxon | animal | famille | Myxinidae | [[Constantine Samuel Rafinesque|Rafinesque]], [[1815]] }} |

{{Taxobox | ordre | Myxiniformes }} |

||

{{Taxobox taxon | animal | famille | Myxinidae | [[Constantine Samuel Rafinesque|Rafinesque]], [[1815 en science|1815]] }} |

|||

{{Taxobox fin}} |

{{Taxobox fin}} |

||

Les ''' |

Les '''Myxinidae''' ('''myxines''' en français) sont une [[famille (biologie)|famille]] d'animaux aquatiques anguilliformes. Les myxines n'ont pas de [[colonne vertébrale]], mais une [[notochorde]], ni de vraie mâchoire, mais une paire de structures horizontales garnie de dents et entourée de quatre [[barbillon]]s buccaux et de quatre autres barbillons autour de l'orifice « nasal ». Ces animaux [[nécrophage]]s se tordent pour déchirer leurs aliments, des cadavres de poissons et d'autres organismes marins. Ils produisent un mucus brutalement expansif, qui bouche les branchies de tout prédateur tentant de les manger, lesquels, en réaction, vont immédiatement les recracher. Une myxine peut se presser dans une très petite anfractuosité et on a montré qu'elle peut survivre à des morsures de requins<ref name=PennisiScience2017>{{Article |langue=en |nom=Pennisi |prénom=Elizabeth |titre=How the slimy hagfish ties itself up in knots—and survives shark attacks |périodique=Science |date=6 janvier 2017 |doi=10.1126/science.aal0584 |lire en ligne=http://www.sciencemag.org/news/2017/01/how-slimy-hagfish-ties-itself-knots-and-survives-shark-attacks}}.</ref>. Ces capacités intéressent beaucoup les [[biomécanique|biomécaniciens]] et pourraient déboucher sur des applications de [[robotique molle]] par [[biomimétique]]<ref name=PennisiScience2017/>. |

||

== Description == |

== Description == |

||

Elle s'enroule en nœud. Sa peau est dépourvue d'écailles. Elle dévore les poissons de l'intérieur, et notamment ceux pris dans les filets des pêcheurs. |

Elle s'enroule en nœud. Sa peau est dépourvue d'écailles. Elle dévore les poissons de l'intérieur, et notamment ceux pris dans les filets des pêcheurs. |

||

La longueur du mâle est de 25 à {{unité|30|cm}}, celle de la femelle de 30 à {{unité|40|cm}} pour un poids de {{unité|0,5 à 1|kg}}. |

|||

== Mécanisme de défense contre les prédateurs == |

== Mécanisme de défense contre les prédateurs == |

||

[[Image:Hagfish Slime Predator Deterrence.jpg|thumb|left|upright=1.5|Un petit requin (''[[Dalatias licha]]'') - photos a à c - et un poisson prédateur ''([[Polyprion americanus]])'' - photo d à f - tentent de manger une myxine. <br />Le prédateur en approche ne fait pas fuir la myxine. Le prédateur mord ou tente d'avaler la myxine. Mais celle-ci a déjà injecté dans sa bouche des jets de mucus filamenteux. Le prédateur surpris libère immédiatement la myxine et cherche à recracher le mucus (qui entrave probablement déjà sa respiration en ayant plus ou moins colmaté les [[arc branchial|arcs branchiaux]]).]] |

[[Image:Hagfish Slime Predator Deterrence.jpg|thumb|left|upright=1.5|Un petit requin (''[[Dalatias licha]]'') - photos a à c - et un poisson prédateur ''([[Polyprion americanus]])'' - photo d à f - tentent de manger une myxine. <br />Le prédateur en approche ne fait pas fuir la myxine. Le prédateur mord ou tente d'avaler la myxine. Mais celle-ci a déjà injecté dans sa bouche des jets de mucus filamenteux. Le prédateur surpris libère immédiatement la myxine et cherche à recracher le mucus (qui entrave probablement déjà sa respiration en ayant plus ou moins colmaté les [[arc branchial|arcs branchiaux]]).]] |

||

| ⚫ | Le corps de la myxine possède {{unité|150|pores}} donnant accès à des glandes visqueuses. Lorsqu'elle est mordue par un prédateur, les glandes de la partie du corps exposée à la morsure expulsent environ cinq grammes de fibres sèches de [[mucine]] qui s'hydratent instantanément en un mucus et des fils fibreux riches en ''filament intermédiaire'' (IF). Ce matériau gonfle (« explose ») plus vite qu'aucune substance connue pour former jusqu'à environ vingt litres d'une substance visqueuse et très solide<ref>{{en}} [https://www.bbc.com/news/magazine-21954779 « Hagfish slime: The clothing of the future »] sur ''BBC News'', 23 octobre 2014.</ref>, qui obstrue la bouche et les ouïes de son prédateur<ref>{{Article|langue=en|prénom1=Vincent|prénom2=Clive D.|prénom3=Marti J.|prénom4=Andrew L.|nom1=Zintzen|nom2=Roberts|nom3=Anderson|nom4=Stewart|titre=Hagfish predatory behaviour and slime defence mechanism|périodique=Scientific Reports|volume=1|date=2011-10-27|issn=2045-2322|pmid=22355648|pmcid=3216612|doi=10.1038/srep00131|lire en ligne=http://www.nature.com/articles/srep00131|consulté le=2016-05-01}}.</ref>. |

||

Le corps de la myxine possède 150 pores donnant accès à des glandes visqueuses. |

|||

| ⚫ | Lorsqu'elle est mordue par un prédateur, les glandes de la partie du corps exposée à la morsure expulsent environ |

||

Les éléments filandreux sont épais de seulement |

Les éléments filandreux sont épais de seulement douze nanomètres et mesurent jusqu'à quinze centimètres de long. Leur mécanisme de production fait qu'ils se déroulent en s’entremêlant. Quand les fils secs entrent en contact avec l’eau de mer, la substance qui maintenait les filaments intermédiaires qui les constituent se dissout brutalement, libérant une importante énergie élastique et permettant la formation d'une sorte de tissu gélatineux translucide. Le prédateur recrache immédiatement la myxine en cherchant à se débarrasser de la matière qui vient d'envahir sa bouche et ses branchies. |

||

| ⚫ | En 2011, un biologiste marin de l'Université Chapman (Californie) observe sur une vidéo une attaque de requin sur une myxine et voit celle-ci en réchapper sans la moindre blessure<ref name=PennisiScience2017/>. Il se demande si son mucus ou sa peau dure sont en cause. La vidéo montre que la myxine n'a pas activé son système de défense avant le début de l'attaque. Des expériences faites en laboratoire avec des aiguilles montrent que sa peau n'est pas assez dure pour résister aux dents acérées d'un requin. Une étude a ensuite montré que si le requin n'a pas pu entamer la peau de l'animal, c'est parce que cette dernière n'est que très lâchement rattachée aux muscles et aux organes internes. Cette peau recouvre une sorte de sac plein de sang et très souple (pouvant accueillir 35 % de fluide en plus avant d'être remplie)<ref name=PennisiScience2017/>. En simulant une morsure de requin avec une machine spéciale (évoquant une guillotine sur laquelle on aurait ajouté des dents de requin), les auteurs de l'étude ont constaté que la peau s'étire et entoure simplement la dent, sans être percée, tout en permettant aux organes de se déplacer hors de la zone comprimée. Par contre quand la même peau a été apposée sur les muscles d'une myxine morte, les dents de requin l'ont alors facilement percée, ce qui montre que le mécanisme de protection est au moins en partie actif et non passif<ref name=PennisiScience2017/>. |

||

En 2011, un biologiste marin de l'Université Chapman (Californie) observe sur une vidéo une attaque de requin sur une myxine et voit celle-ci en réchapper sans la moindre blessure<ref name=PennisiScience2017/>. Il se demande si son mucus ou sa peau dure sont en cause. |

|||

| ⚫ | < |

||

Une autre étude récente (2016) a mis en évidence une différence importante entre une myxine de l'Atlantique et une myxine du Pacifique : la seconde a des fibres musculaires incorporées dans la peau. Ces muscles expliqueraient la capacité étonnante qu'ont ces organismes à former des nœuds avec leur corps, qui compensent le manque de mâchoires de l'animal<ref name=PennisiScience2017/>. La myxine atlantique est longue et mince, alors que celle du Pacifique est courte et épaisse et forme des nœuds plus complexes et serrés mais ces deux espèces utilisent quatre mouvements corporels de base, qui leur permettent de former des nœuds de |

Une autre étude récente (2016) a mis en évidence une différence importante entre une myxine de l'Atlantique et une myxine du Pacifique : la seconde a des fibres musculaires incorporées dans la peau. Ces muscles expliqueraient la capacité étonnante qu'ont ces organismes à former des nœuds avec leur corps, qui compensent le manque de mâchoires de l'animal<ref name=PennisiScience2017/>. La myxine atlantique est longue et mince, alors que celle du Pacifique est courte et épaisse et forme des nœuds plus complexes et serrés mais ces deux espèces utilisent quatre mouvements corporels de base, qui leur permettent de former des nœuds de formes différentes<ref name=PennisiScience2017/>. |

||

Leur corps à la fois souple et musculeux, à la peau lâche et contenant une cavité souple remplie de fluide leur permet aussi bien de facilement et rapidement s'enfouir dans le sédiment marin que de pénétrer le cadavre d'une baleine morte pour la manger de l'intérieur<ref name=PennisiScience2017/>. Comme les [[pieuvre]]s, les myxines peuvent compresser leurs corps et se faufiler dans des orifices très petits (une fente deux fois moins large que le diamètre maximum de leur corps) en introduisant d'abord leur tête puis en remuant leurs corps jusqu'à pouvoir former une boucle avec la partie déjà introduite par l'ouverture<ref name=PennisiScience2017/>. Elles peuvent ensuite s'appuyer sur cette boucle (effet levier) pour tirer le reste de leur corps à l'intérieur. On peut observer un gonflement spectaculaire de la partie postérieure de l'animal quand il procède ainsi, mais le fluide finit par se répartir dans la cavité interne de l'animal, qui reprend sa forme normale. On pense que d'autres animaux capables de se comprimer pour passer dans un espace de diamètre bien plus petit que le leur (poulpes ou rongeurs) utilisent des mécanismes proches et en particulier une peau lâche et élastique<ref name=PennisiScience2017/>. |

Leur corps à la fois souple et musculeux, à la peau lâche et contenant une cavité souple remplie de fluide leur permet aussi bien de facilement et rapidement s'enfouir dans le sédiment marin que de pénétrer le cadavre d'une baleine morte pour la manger de l'intérieur<ref name=PennisiScience2017/>. Comme les [[pieuvre]]s, les myxines peuvent compresser leurs corps et se faufiler dans des orifices très petits (une fente deux fois moins large que le diamètre maximum de leur corps) en introduisant d'abord leur tête puis en remuant leurs corps jusqu'à pouvoir former une boucle avec la partie déjà introduite par l'ouverture<ref name=PennisiScience2017/>. Elles peuvent ensuite s'appuyer sur cette boucle (effet levier) pour tirer le reste de leur corps à l'intérieur. On peut observer un gonflement spectaculaire de la partie postérieure de l'animal quand il procède ainsi, mais le fluide finit par se répartir dans la cavité interne de l'animal, qui reprend sa forme normale. On pense que d'autres animaux capables de se comprimer pour passer dans un espace de diamètre bien plus petit que le leur (poulpes ou rongeurs) utilisent des mécanismes proches et en particulier une peau lâche et élastique<ref name=PennisiScience2017/>. |

||

== Évolution == |

== Évolution == |

||

La découverte récente{{quand}} du fossile d’un ver [[annélide]] marin à [[Peniche]] au [[Portugal]], révèle apparemment un lien manquant, qui implique au moins trois étapes dans l’évolution de [[Spriggina]] vers les vertébrés et Myxinidae<ref>{{en |

La découverte récente{{quand}} du fossile d’un ver [[annélide]] marin à [[Peniche]] au [[Portugal]], révèle apparemment un lien manquant, qui implique au moins trois étapes dans l’évolution de [[Spriggina]] vers les vertébrés et Myxinidae<ref>{{mul|en|pt}} [http://SEAWORM.penichefossil.net « Jurassic Sea Worm Fossil »] sur ''[http://penichefossil.net Peniche fossil]''.</ref>.<!-- Comment les vertébrés, qui sont des deutérostomiens, pourraient bien dériver d'un protostomien ? --> |

||

== Systématique et phylogénie == |

|||

| ⚫ | |||

{{clade| style=font-size:95%;line-height:80% |

|||

| ⚫ | |||

| label1= [[Craniata]] |

|||

| 1= {{clade |

|||

| 1= {{clade |

|||

| 1= '''Myxines'''{{#tag:ref|Ici, les myxines sont considérées comme un clade séparé, comme dans l'article de Sweet & Donoghue de 2001 avec un arbre phylogénétique produit sans analyse cladistique<ref name="Sweet&Donoghue2001">{{en}} [[Walter C. Sweet|Sweet W.C]] & [[Philip C. J. Donoghue|Donoghue P.C.J.]], 2001. Conodonts: Past, Present, Future. Journal of Paleontology, Vol. 75, No. 6, 75th Anniversary Issue (Nov., 2001), pages 1174-1184, {{doi|10.1666/0022-3360(2001)075<1174:CPPF>2.0.CO;2}} ([https://www.jstor.org/stable/1307085 URL stable] sur [[JSTOR]]).</ref>. Cependant, certains auteurs reconnaissent<ref name="Bourlat2006">{{article | nom1=Bourlat | prénom1=Sarah J. | nom2=Juliusdottir | prénom2=Thorhildur | nom3=Lowe | prénom3=Christopher J. | nom4=Freeman | prénom4=Robert | nom5=Aronowicz | prénom5=Jochanan | nom6=Kirschner | prénom6=Mark | nom7=Lander | prénom7=Eric S. | nom8=Thorndyke | prénom8=Michael | nom9=Nakano | prénom9=Hiroaki | nom10=Kohn | prénom10=Andrea B. | nom11=Heyland | prénom11=Andreas | nom12=Moroz | prénom12=Leonid L. | nom13=Copley | prénom13=Richard R. | nom14=Telford | prénom14=Maximilian J. | titre=Deuterostome phylogeny reveals monophyletic chordates and the new phylum Xenoturbellida | journal=Nature | volume=444 | numéro=7115 | année=2006 | pages=85–88 | issn=0028-0836 | doi=10.1038/nature05241 | pmid=17051155 | bibcode=2006Natur.444...85B| s2cid=4366885 }}</ref> que les myxines et les [[lamproie]]s peuvent être plus proches les unes des autres dans leur propre [[clade]], les [[Cyclostomata]].|group="Note"}} |

|||

}} |

|||

| label2= [[Vertebrata]] |

|||

| 2= {{clade |

|||

| 1= [[Lamproie]]s |

|||

| label1= [[Hyperoartia]] |

|||

| 2={{clade |

|||

| 1= [[Conodonta]] |

|||

| 2= [[Heterostraci]], [[Osteostraci]] et [[gnathostomes]] |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

; Notes : |

|||

| ⚫ | Une [[start-up]] [[californie]]nne (Benthic Labs<ref>{{Lien web|langue=english|titre=About Benthic Labs|url=https://benthiclabs.wordpress.com/about/|site=wordpress|date=29/07/2014 |

||

<small>Le groupe des [[Agnatha]] est maintenant considéré comme [[Polyphylie|polyphylétique]]. Il n'est pas montré sur cet arbre phylogénétique.</small> |

|||

{{références|groupe="Note"}} |

|||

Selon Terril ''et al''., 2018<ref name="Terril-etal2018">{{en}} Terrill D.F., Henderson C.M. & Anderson J.S., 2018. New applications of spectroscopy techniques reveal phylogenetically significant soft tissue residue in Paleozoic conodonts†. J. Anal. At. Spectrom., 33, pages 992-1002, {{doi|10.1039/C7JA00386B}}.</ref>, les myxines appartiennent au groupe des cyclostomes: |

|||

== Alimentation == |

|||

| ⚫ | |||

{{clade | style=font-size:95%;line-height:80% |

|||

| ⚫ | |||

| label1 = [[Vertebrata]] |

|||

| ⚫ | |||

| 1 = {{clade |

|||

| ⚫ | |||

| label1 = [[Cyclostomata]] |

|||

| 1 = {{clade |

|||

| 1 = {{éteint}}[[Conodonta]] |

|||

| 2 = {{clade |

|||

| 1 = '''Myxines''' |

|||

| label2= [[Hyperoartia]] |

|||

| 2 = [[Lamproie]]s |

|||

}} |

|||

}} |

|||

| 2 = {{clade |

|||

| 1 = [[Heterostraci]], [[Osteostraci]] et [[gnathostomes]] |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

** ''[[Eptatretus]]'' <small>Cloquet, 1819</small> (en y incluant ''Paramyxine'' <small>Dean, 1904</small> et ''Quadratus'' <small>Wisner, 1999</small>) |

** ''[[Eptatretus]]'' <small>Cloquet, 1819</small> (en y incluant ''Paramyxine'' <small>Dean, 1904</small> et ''Quadratus'' <small>Wisner, 1999</small>) |

||

** ''[[Heptatretus]]'' <small>Regan, 1912</small> |

** ''[[Heptatretus]]'' <small>Regan, 1912</small> |

||

** ''[[Rubicundus]]'' <small>Fernholm {{et al.}}, 2013</small> |

** ''[[Rubicundus]]'' <small>Fernholm {{et al.}}, 2013</small> |

||

* sous-famille [[Myxininae]] <small>Rafinesque, 1815</small> |

* sous-famille des [[Myxininae]] <small>Rafinesque, 1815</small> |

||

** ''[[Myxine (genre)|Myxine]]'' <small>Linnaeus, 1758</small> |

** ''[[Myxine (genre)|Myxine]]'' <small>Linnaeus, 1758</small> |

||

** ''[[Nemamyxine]]'' <small>Richardson, 1958</small> |

** ''[[Nemamyxine]]'' <small>Richardson, 1958</small> |

||

** ''[[Neomyxine]]'' <small>Richardson, 1953</small> |

** ''[[Neomyxine]]'' <small>Richardson, 1953</small> |

||

** ''[[Notomyxine]]'' <small>Nani & Gneri, 1951</small> |

** ''[[Notomyxine]]'' <small>Nani & Gneri, 1951</small> |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Une [[start-up]] [[californie]]nne (Benthic Labs<ref>{{Lien web|langue=english|titre=About Benthic Labs|url=https://benthiclabs.wordpress.com/about/|site=wordpress|date=29/07/2014}}</ref>) cherche -ou a cherché jusqu'en 2014- à reproduire la myxine comme [[polymère]] [[biodégradable]] pour en faire par exemple des vêtements de protection (comme le gilet par balle), des emballages alimentaires, des tendeurs, des pansements à la fois très solides et biodégradables<ref>[http://soocurious.com/fr/substance-gluante-myxine-materiau-ultra-resistant/ Des scientifiques ont découvert que la sécrétion des myxines pourrait devenir le matériau révolutionnaire de demain], Brève illustrée, par SooCurious, consultée 2016-06-5.</ref>. |

||

== Cuisine == |

|||

[[Image:Korean cuisine-Kkomjangeo bokkeum-01.jpg|vignette|kkomjangeo bokkeum dans la cuisine coréenne]] |

|||

| ⚫ | |||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 67 : | Ligne 112 : | ||

* {{FishBase famille|2|''Myxinidae'' }} |

* {{FishBase famille|2|''Myxinidae'' }} |

||

* {{ITIS|159753|''Myxinidae'' }} |

* {{ITIS|159753|''Myxinidae'' }} |

||

* {{ADW|Myxinidae|''Myxinidae'' }} |

|||

* {{NCBI|7762|''Myxinidae'' }} |

* {{NCBI|7762|''Myxinidae'' }} |

||

* {{bases vivant}} |

|||

=== Document vidéo === |

=== Document vidéo === |

||

[https://www.youtube.com/watch?v=Bb2EOP3ohnE Démonstration de la substance visqueuse] |

[https://www.youtube.com/watch?v=Bb2EOP3ohnE Démonstration de la substance visqueuse] |

||

{{Portail|Zoologie|ichtyologie}} |

{{Portail|Zoologie|ichtyologie}} |

||

Dernière version du 5 mars 2024 à 09:42

Myxines

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Super-classe |

Agnatha selon WoRMS Cyclostomata selon BioLib |

| Classe | Myxini |

| Sous-classe | Myxinoidea |

| Ordre | Myxiniformes |

Les Myxinidae (myxines en français) sont une famille d'animaux aquatiques anguilliformes. Les myxines n'ont pas de colonne vertébrale, mais une notochorde, ni de vraie mâchoire, mais une paire de structures horizontales garnie de dents et entourée de quatre barbillons buccaux et de quatre autres barbillons autour de l'orifice « nasal ». Ces animaux nécrophages se tordent pour déchirer leurs aliments, des cadavres de poissons et d'autres organismes marins. Ils produisent un mucus brutalement expansif, qui bouche les branchies de tout prédateur tentant de les manger, lesquels, en réaction, vont immédiatement les recracher. Une myxine peut se presser dans une très petite anfractuosité et on a montré qu'elle peut survivre à des morsures de requins[1]. Ces capacités intéressent beaucoup les biomécaniciens et pourraient déboucher sur des applications de robotique molle par biomimétique[1].

Description[modifier | modifier le code]

Elle s'enroule en nœud. Sa peau est dépourvue d'écailles. Elle dévore les poissons de l'intérieur, et notamment ceux pris dans les filets des pêcheurs.

La longueur du mâle est de 25 à 30 cm, celle de la femelle de 30 à 40 cm pour un poids de 0,5 à 1 kg.

Mécanisme de défense contre les prédateurs[modifier | modifier le code]

Le prédateur en approche ne fait pas fuir la myxine. Le prédateur mord ou tente d'avaler la myxine. Mais celle-ci a déjà injecté dans sa bouche des jets de mucus filamenteux. Le prédateur surpris libère immédiatement la myxine et cherche à recracher le mucus (qui entrave probablement déjà sa respiration en ayant plus ou moins colmaté les arcs branchiaux).

Le corps de la myxine possède 150 pores donnant accès à des glandes visqueuses. Lorsqu'elle est mordue par un prédateur, les glandes de la partie du corps exposée à la morsure expulsent environ cinq grammes de fibres sèches de mucine qui s'hydratent instantanément en un mucus et des fils fibreux riches en filament intermédiaire (IF). Ce matériau gonfle (« explose ») plus vite qu'aucune substance connue pour former jusqu'à environ vingt litres d'une substance visqueuse et très solide[2], qui obstrue la bouche et les ouïes de son prédateur[3].

Les éléments filandreux sont épais de seulement douze nanomètres et mesurent jusqu'à quinze centimètres de long. Leur mécanisme de production fait qu'ils se déroulent en s’entremêlant. Quand les fils secs entrent en contact avec l’eau de mer, la substance qui maintenait les filaments intermédiaires qui les constituent se dissout brutalement, libérant une importante énergie élastique et permettant la formation d'une sorte de tissu gélatineux translucide. Le prédateur recrache immédiatement la myxine en cherchant à se débarrasser de la matière qui vient d'envahir sa bouche et ses branchies.

En 2011, un biologiste marin de l'Université Chapman (Californie) observe sur une vidéo une attaque de requin sur une myxine et voit celle-ci en réchapper sans la moindre blessure[1]. Il se demande si son mucus ou sa peau dure sont en cause. La vidéo montre que la myxine n'a pas activé son système de défense avant le début de l'attaque. Des expériences faites en laboratoire avec des aiguilles montrent que sa peau n'est pas assez dure pour résister aux dents acérées d'un requin. Une étude a ensuite montré que si le requin n'a pas pu entamer la peau de l'animal, c'est parce que cette dernière n'est que très lâchement rattachée aux muscles et aux organes internes. Cette peau recouvre une sorte de sac plein de sang et très souple (pouvant accueillir 35 % de fluide en plus avant d'être remplie)[1]. En simulant une morsure de requin avec une machine spéciale (évoquant une guillotine sur laquelle on aurait ajouté des dents de requin), les auteurs de l'étude ont constaté que la peau s'étire et entoure simplement la dent, sans être percée, tout en permettant aux organes de se déplacer hors de la zone comprimée. Par contre quand la même peau a été apposée sur les muscles d'une myxine morte, les dents de requin l'ont alors facilement percée, ce qui montre que le mécanisme de protection est au moins en partie actif et non passif[1].

Une autre étude récente (2016) a mis en évidence une différence importante entre une myxine de l'Atlantique et une myxine du Pacifique : la seconde a des fibres musculaires incorporées dans la peau. Ces muscles expliqueraient la capacité étonnante qu'ont ces organismes à former des nœuds avec leur corps, qui compensent le manque de mâchoires de l'animal[1]. La myxine atlantique est longue et mince, alors que celle du Pacifique est courte et épaisse et forme des nœuds plus complexes et serrés mais ces deux espèces utilisent quatre mouvements corporels de base, qui leur permettent de former des nœuds de formes différentes[1].

Leur corps à la fois souple et musculeux, à la peau lâche et contenant une cavité souple remplie de fluide leur permet aussi bien de facilement et rapidement s'enfouir dans le sédiment marin que de pénétrer le cadavre d'une baleine morte pour la manger de l'intérieur[1]. Comme les pieuvres, les myxines peuvent compresser leurs corps et se faufiler dans des orifices très petits (une fente deux fois moins large que le diamètre maximum de leur corps) en introduisant d'abord leur tête puis en remuant leurs corps jusqu'à pouvoir former une boucle avec la partie déjà introduite par l'ouverture[1]. Elles peuvent ensuite s'appuyer sur cette boucle (effet levier) pour tirer le reste de leur corps à l'intérieur. On peut observer un gonflement spectaculaire de la partie postérieure de l'animal quand il procède ainsi, mais le fluide finit par se répartir dans la cavité interne de l'animal, qui reprend sa forme normale. On pense que d'autres animaux capables de se comprimer pour passer dans un espace de diamètre bien plus petit que le leur (poulpes ou rongeurs) utilisent des mécanismes proches et en particulier une peau lâche et élastique[1].

Évolution[modifier | modifier le code]

La découverte récente[Quand ?] du fossile d’un ver annélide marin à Peniche au Portugal, révèle apparemment un lien manquant, qui implique au moins trois étapes dans l’évolution de Spriggina vers les vertébrés et Myxinidae[4].

Systématique et phylogénie[modifier | modifier le code]

| Craniata |

| |||||||||||||||||||||

- Notes

Le groupe des Agnatha est maintenant considéré comme polyphylétique. Il n'est pas montré sur cet arbre phylogénétique.

- Ici, les myxines sont considérées comme un clade séparé, comme dans l'article de Sweet & Donoghue de 2001 avec un arbre phylogénétique produit sans analyse cladistique[5]. Cependant, certains auteurs reconnaissent[6] que les myxines et les lamproies peuvent être plus proches les unes des autres dans leur propre clade, les Cyclostomata.

Selon Terril et al., 2018[7], les myxines appartiennent au groupe des cyclostomes:

| Vertebrata |

| |||||||||||||||||||||

Liste des sous-familles et genres[modifier | modifier le code]

Selon WoRMS, au :

- sous-famille des Eptatretinae Bonaparte, 1850

- Eptatretus Cloquet, 1819 (en y incluant Paramyxine Dean, 1904 et Quadratus Wisner, 1999)

- Heptatretus Regan, 1912

- Rubicundus Fernholm et al., 2013

- sous-famille des Myxininae Rafinesque, 1815

- Myxine Linnaeus, 1758

- Nemamyxine Richardson, 1958

- Neomyxine Richardson, 1953

- Notomyxine Nani & Gneri, 1951

Utilisations en biotechnologies ou biomimétique[modifier | modifier le code]

Un groupe de scientifiques[Qui ?] pense que la sécrétion des myxines pourrait fournir un matériau biosourcé ou biomimétique. Ce biopolymère produit à froid et dans l'eau salée est plus fin qu'un cheveu, tout en étant transparent, élastique et plus résistant que le nylon.

Une start-up californienne (Benthic Labs[8]) cherche -ou a cherché jusqu'en 2014- à reproduire la myxine comme polymère biodégradable pour en faire par exemple des vêtements de protection (comme le gilet par balle), des emballages alimentaires, des tendeurs, des pansements à la fois très solides et biodégradables[9].

Cuisine[modifier | modifier le code]

Les myxines sont mangées en Corée, servies sous le nom de kkomjangeo (꼼장어), dans le plat appelé kkomjangeo bokkeum (꼼장어 볶음).

Notes et références[modifier | modifier le code]

- (en) Elizabeth Pennisi, « How the slimy hagfish ties itself up in knots—and survives shark attacks », Science, (DOI 10.1126/science.aal0584, lire en ligne).

- (en) « Hagfish slime: The clothing of the future » sur BBC News, 23 octobre 2014.

- (en) Vincent Zintzen, Clive D. Roberts, Marti J. Anderson et Andrew L. Stewart, « Hagfish predatory behaviour and slime defence mechanism », Scientific Reports, vol. 1, (ISSN 2045-2322, PMID 22355648, PMCID 3216612, DOI 10.1038/srep00131, lire en ligne, consulté le ).

- (en + pt) « Jurassic Sea Worm Fossil » sur Peniche fossil.

- (en) Sweet W.C & Donoghue P.C.J., 2001. Conodonts: Past, Present, Future. Journal of Paleontology, Vol. 75, No. 6, 75th Anniversary Issue (Nov., 2001), pages 1174-1184, DOI 10.1666/0022-3360(2001)075<1174:CPPF>2.0.CO;2 (URL stable sur JSTOR).

- Sarah J. Bourlat, Thorhildur Juliusdottir, Christopher J. Lowe, Robert Freeman, Jochanan Aronowicz, Mark Kirschner, Eric S. Lander, Michael Thorndyke, Hiroaki Nakano, Andrea B. Kohn, Andreas Heyland, Leonid L. Moroz, Richard R. Copley et Maximilian J. Telford, « Deuterostome phylogeny reveals monophyletic chordates and the new phylum Xenoturbellida », Nature, vol. 444, no 7115, , p. 85–88 (ISSN 0028-0836, PMID 17051155, DOI 10.1038/nature05241, Bibcode 2006Natur.444...85B, S2CID 4366885)

- (en) Terrill D.F., Henderson C.M. & Anderson J.S., 2018. New applications of spectroscopy techniques reveal phylogenetically significant soft tissue residue in Paleozoic conodonts†. J. Anal. At. Spectrom., 33, pages 992-1002, DOI 10.1039/C7JA00386B.

- (en) « About Benthic Labs », sur wordpress,

- Des scientifiques ont découvert que la sécrétion des myxines pourrait devenir le matériau révolutionnaire de demain, Brève illustrée, par SooCurious, consultée 2016-06-5.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Myxinidae

- (en + fr) Référence FishBase : () ()

- (fr + en) Référence ITIS : Myxinidae

- (en) Référence NCBI : Myxinidae (taxons inclus)

- Ressources relatives au vivant :

- Animal Diversity Web

- Australian Faunal Directory

- Dyntaxa

- EPPO Global Database

- Paleobiology Database

- Global Biodiversity Information Facility

- iNaturalist

- Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- NBN Atlas

- Nederlands Soortenregister

- New Zealand Organisms Register

- Système d'information taxonomique intégré

- World Register of Marine Species