« Époque de Heian » : différence entre les versions

m Broutilles typo Balises : Éditeur visuel Modification par mobile Modification par le web mobile Modification sur mobile avancée |

m →Sculpture : Syntaxe |

||

| (25 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||

| notes = |

| notes = |

||

}} |

}} |

||

L'{{japonais|'''époque de Heian'''|平安時代|Heian-jidai}} est l'une des |

L'{{japonais|'''époque de Heian'''|平安時代|Heian-jidai}} est l'une des quatorze subdivisions traditionnelles de l'[[histoire du Japon]]<ref>[http://culturejapon.fr/culture/histoire-et-aspects-culturels-divers.html L'époque de Heian (794-1185)].</ref>. Cette période, précédée par l'[[époque de Nara]], commence en [[794]]<ref>À noter que dans certains ouvrages, la période de Nara s'arrête en 784, lors du déplacement de la capitale de Nara à Nagaoka. Les auteurs, considérant la proximité de Nagoaka de Heian, font démarrer la période Heian en 784 et non en 794.</ref> et s'achève en [[1185]] avec l'[[époque de Kamakura]]<ref name="ReferenceA">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Charles S.|nom1=Prebish|titre=The A to Z of Buddhism|lieu=New Delhi|éditeur=Vision Books|année=2003|pages totales=280|passage=131 et 132|isbn=978-81-7094-522-2}}.</ref>. L'ancienne capitale, [[Nara]] ([[Région du Kansai|Kansai]]), est abandonnée au profit de la création de [[Heian-kyō]], future [[Kyoto]] (Kansai). |

||

L'époque de Heian (mot qui signifie « paix » en [[japonais]]) est considérée comme l'apogée de la [[cour impériale de Kyoto|cour impériale japonaise]], et est célébrée comme l'âge d'or de la culture et de l'[[art japonais]], notamment la [[poésie japonaise]], la [[littérature japonaise]] et la peinture dans le style japonais, ''[[ |

L'époque de Heian (mot qui signifie « paix » en [[japonais]]) est considérée comme l'apogée de la [[cour impériale de Kyoto|cour impériale japonaise]], et est célébrée comme l'âge d'or de la culture et de l'[[art japonais]], notamment la [[poésie japonaise]], la [[littérature japonaise]] et la peinture dans le style japonais, ''[[yamato-e]]''. |

||

== Périodisation == |

== Périodisation == |

||

L'époque de Heian fait suite à l'[[époque de Nara]] et commence en [[794]] après le déplacement de la capitale du Japon à Heian-kyō |

L'époque de Heian fait suite à l'[[époque de Nara]] et commence en [[794]] après le déplacement de la capitale du Japon à Heian-kyō (littéralement « capitale de la paix », aujourd'hui [[Kyoto]]) par l'empereur [[Kanmu]], {{50e|[[empereur du Japon]]}}, qui cherchait à fuir l'influence des puissants monastères de [[Nara]]<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=171}}.</ref>. Cette période est considérée comme un sommet de la [[culture japonaise]], toujours admirée par les générations ultérieures. Elle voit également la montée en puissance de la classe des ''[[bushi]]s'' (guerriers), qui finit par prendre le pouvoir, mettant fin à la période Heian et commençant ainsi la période médiévale de l'[[histoire du Japon]]. |

||

Nominalement, l'empereur règne, mais, à partir de 866, le pouvoir passe entre les mains des [[régents Fujiwara]]<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=170}}</ref>. En effet, pour protéger leurs possessions en province, les Fujiwara et d'autres familles nobles requièrent des gardes, une police et des soldats. La classe guerrière gagne ainsi progressivement de grands pouvoirs durant la période Heian. Dès [[939]], [[Taira no Masakado]] menace l'autorité du gouvernement central, dirigeant un soulèvement dans la province orientale de [[Province de Hitachi|Hitachi]], et presque simultanément, [[Fujiwara no Sumitomo]] se rebelle dans l'ouest. Cependant, la prise du pouvoir par les militaires |

Nominalement, l'empereur règne, mais, à partir de 866, le pouvoir passe entre les mains des [[régents Fujiwara]]<ref name="sou">{{harvsp|Souyri 2010|p=170}}.</ref>. En effet, pour protéger leurs possessions en province, les Fujiwara et d'autres familles nobles requièrent des gardes, une police et des soldats. La classe guerrière gagne ainsi progressivement de grands pouvoirs durant la période Heian. Dès [[939]], [[Taira no Masakado]] menace l'autorité du gouvernement central, dirigeant un soulèvement dans la province orientale de [[Province de Hitachi|Hitachi]], et presque simultanément, [[Fujiwara no Sumitomo]] se rebelle dans l'ouest. Cependant, la prise du pouvoir par les militaires est encore loin. |

||

== De l'empereur Kanmu à la régence des Fujiwara == |

== De l'empereur Kanmu à la régence des Fujiwara == |

||

=== Heian ancien (794-967) === |

=== Heian ancien (794-967) === |

||

Lorsque [[Kanmu]] déplace la capitale à Heian-kyō ([[Kyoto]]), qui demeure la capitale pour les mille années suivantes, il ne le fait pas seulement pour renforcer l'autorité impériale (en la soustrayant aux puissants monastères de [[Nara]]<ref>{{harvsp|A Companion to Japanese History, 2007|p=32}} et {{harvsp|Souyri 2010|p=171}}</ref>), il le fait également pour améliorer géopolitiquement le siège du gouvernement. En effet, Kyoto dispose d'un bon accès à la mer via la [[Yodo-gawa|rivière Yodo]] qui débouche dans la [[baie d'Osaka]] et est également accessible par la route depuis les provinces de l'Est. |

Lorsque [[Kanmu]] déplace la capitale à Heian-kyō ([[Kyoto]]), qui demeure la capitale pour les mille années suivantes, il ne le fait pas seulement pour renforcer l'autorité impériale (en la soustrayant aux puissants monastères de [[Nara]]<ref>{{harvsp|A Companion to Japanese History, 2007|p=32}} et {{harvsp|Souyri 2010|p=171}}.</ref>), il le fait également pour améliorer géopolitiquement le siège du gouvernement. En effet, Kyoto dispose d'un bon accès à la mer via la [[Yodo-gawa|rivière Yodo]] qui débouche dans la [[baie d'Osaka]] et est également accessible par la route depuis les provinces de l'Est. |

||

Le Heian ancien ([[794]]-[[967]]) est une prolongation de la culture de l'[[époque de Nara]]. La capitale Heian-kyō est basée sur le modèle de la capitale chinoise [[Xi'an]], comme l'était Nara, mais sur une plus grande échelle. Malgré le déclin des réformes [[Réforme de Taika|Taika]]-[[Code de Taihō|Taihō]], le gouvernement impérial est vigoureux durant le Heian ancien. Le fait que Kanmu ait évité toute réforme drastique a diminué l'intensité des luttes politiques<ref>Il s'est efforcé d'améliorer le système administratif de style Tang qui était en usage alors |

Le Heian ancien ([[794]]-[[967]]) est une prolongation de la culture de l'[[époque de Nara]]. La capitale Heian-kyō est basée sur le modèle de la capitale chinoise [[Xi'an]], comme l'était Nara, mais sur une plus grande échelle. Malgré le déclin des réformes [[Réforme de Taika|Taika]]-[[Code de Taihō|Taihō]], le gouvernement impérial est vigoureux durant le Heian ancien. Le fait que Kanmu ait évité toute réforme drastique a diminué l'intensité des luttes politiques<ref>Il s'est efforcé d'améliorer le système administratif de style Tang qui était en usage alors : {{harvsp|companion|p=34}}.</ref>, et il est connu comme l'un des empereurs les plus puissants de l'[[histoire du Japon]]. |

||

Les liens familiaux de Kanmu avec les immigrés coréens<ref>Sur les immigrations coréennes, voir [[ |

Les liens familiaux de Kanmu avec les immigrés coréens<ref>Sur les immigrations coréennes, voir [[Période Yayoi#Origine de la transition de Jōmon à Yayoi|période Yayoi : Origine de la transition de Jōmon à Yayoi]] et [[Période Kofun#Toraijin : les étrangers|Période Kofun : ''Toraijin'' : les étrangers]]. P.-F. Souyri emploie le terme ''kikajin'' pour « familles d'immigrants », longtemps regardés, au Japon, pour leurs connaissances dans le travail des métaux.</ref> sont un fait avéré : sa propre mère est issue d'un clan d'immigrés coréens originaires du royaume de [[Baekje]] (Paekce). Le général chargé de la lutte contre les « barbares » du Nord, [[Sakanoue no Tamuramaro]], est issu d'une famille d'immigrés coréens, les Aya, qui servent la cour depuis plusieurs générations. Enfin, les terres sur lesquelles devait être implantée la future capitale, [[Nagaoka]], sont au cœur des domaines d'un autre clan d'immigrés, les [[Clan Hata|Hata]]<ref name="Souyri 2010 p167">{{harvsp|Souyri 2010|p=167}}.</ref>. |

||

Bien que |

Bien que Kanmu ait abandonné la [[conscription]] universelle en [[792]], il continue de mener de grandes offensives militaires pour, à la fin d'une guerre de {{nombre|38|ans}}, prendre le contrôle des Emishi, un peuple vivant dans l'Est et le Nord du Japon, et distinct des populations occupant les régions actuelles d'Aomori et de Hirosaki, et qui échappent toujours à l'État des Codes. Ces dernières sont proches des populations du Hokkaido avec lesquelles elles entretiennent des relations intenses. À la capitale, on les appelle Ezo<ref name="Souyri 2010 p167" />. Après des victoires temporaires en [[794]], Kanmu nomme un nouveau commandant sous le titre de [[Shogun|''Seii Taishōgun'']] (« Grand général pacificateur des barbares », souvent abrégé en ''Shogun''). En 801, le [[shogun]] vainc les [[Emishi]] et étend les domaines impériaux jusqu'à l'extrémité orientale de [[Honshū]]. Cependant, la domination impériale sur les provinces est devenue très ténue. L'armée impériale fonctionne mal. |

||

Après la mort de |

Après la mort de Kanmu en [[806]] et une guerre de succession entre ses fils, deux nouveaux organismes sont mis en place dans un effort pour ajuster la structure administrative Taika-Taihō. À travers le nouveau « Bureau privé de l'empereur », celui-ci peut émettre des édits administratifs plus directement et avec plus d'assurance qu'auparavant. La nouvelle Police métropolitaine remplace la Garde impériale, au rôle largement cérémoniel. Bien que ces deux organismes renforcent temporairement la position de l'empereur, ils sont bientôt, à côté d'autres structures d'origine chinoise, complètement dépassés par les réalités d'un pays en plein développement. |

||

En 935-941, [[Taira no Masakado]] se soulève dans le [[Région |

En 935-941, [[Taira no Masakado]] se soulève dans le [[Région du Kantō|Kantō]] ; c'est la première fois qu'un groupe de guerriers autonomes se manifeste<ref name="Souyri 2013 p12">Pierre-François Souyri, ''Histoire du Japon médiéval : Le monde à l'envers''. éditions Perrin, collection de poche Tempus 2013, p. 12.</ref>. |

||

De la même manière que les [[clan Soga|Soga]] avaient pris le contrôle du trône au {{VIe siècle}}, les [[Clan Fujiwara|Fujiwara]] du {{IXe siècle}} s'imposent par des mariages successifs avec la famille impériale, et un de leurs membres devient le premier dirigeant du Bureau privé de l'empereur. Un autre Fujiwara devient régent pour son petit-fils, un empereur encore mineur, un autre encore devient ''[[kanpaku]]'', régent d'un empereur adulte. Avant la fin du {{s-|IX |

De la même manière que les [[clan Soga|Soga]] avaient pris le contrôle du trône au {{VIe siècle}}, les [[Clan Fujiwara|Fujiwara]] du {{IXe siècle}} s'imposent par des mariages successifs avec la famille impériale, et un de leurs membres devient le premier dirigeant du Bureau privé de l'empereur. Un autre Fujiwara devient régent pour son petit-fils, un empereur encore mineur, un autre encore devient ''[[kanpaku]]'', régent d'un empereur adulte. Avant la fin du {{s-|IX}}, plusieurs empereurs avaient tenté sans succès de se débarrasser des Fujiwara. Durant un temps, cependant, au cours du règne de l'[[Daigo|empereur Daigo]] ([[897]]-[[930]]), la régence des Fujiwara est suspendue, l'empereur régnant directement. Un peu plus tard, en 1068, l'empereur [[Go-Sanjō]] (1034-1073) règne alors qu'il n'a aucun lien avec les Fujiwara, mais il est aussi le premier empereur du Japon en {{nombre|170|ans}} dont la mère n'est pas une femme du clan Fujiwara. Cependant, à la fin du {{s-|IX}}, [[Fujiwara no Mototsune]], lui-même régent (''[[sesshō]]'') de l'empereur, obtient la création d'une nouvelle fonction, « grand rapporteur » (''kanpaku''), qui décharge l'empereur du travail administratif lorsque celui-ci est adulte<ref name="sou" />. |

||

=== Âge d'or de la culture japonaise === |

=== Âge d'or de la culture japonaise === |

||

[[Fichier:Landscape Screens Toji.jpg|vignette|upright=1.5|<center>''Senzui [[byōbu]]'' (« paravent à décor de paysage » |

[[Fichier:Landscape Screens Toji.jpg|vignette|upright=1.5|<center>''Senzui [[byōbu]]'' (« paravent à décor de paysage »), v. 1050-1100. Couleurs sur soie, six feuilles, {{Dunité|146|258|cm}}<ref>« Ce paravent figure un coin de forêt où une cabane d'ermite est enfouie parmi des pins fleuris de glycine. […] Cette œuvre montre la transition entre le style ancien et le ''Yamato-e''. […] Ce paravent a probablement été peint dans la seconde moitié du {{s-|XI}}, d'après une œuvre chinoise » : {{Ouvrage|langue=fr|lien auteur1=Iwao Seiichi|directeur1=oui|et al.=oui|titre=Dictionnaire historique du Japon|tome=17 (R-S)|passage=170|lieu=Paris|éditeur=Maisonneuve et Larose|année=2002|année première édition=1991|pages totales=2993|isbn=2-7068-1633-3|lire en ligne=https://www.persee.fr/doc/dhjap_0000-0000_1991_dic_17_1_939_t1_0170_0000_3}}: article « Senzui byōbu ».</ref>, milieu de l'époque de Heian. Musée national de Kyoto (autrefois au [[Tō-ji]]).</center>]] |

||

L'influence chinoise chute de manière effective après la dernière mission impériale en [[Chine]] en [[838]]<ref>{{harvsp|Souyri 2010 |

L'influence chinoise chute de manière effective après la dernière mission impériale en [[Chine]] en [[838]]<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=176}}.</ref>. La [[dynastie Tang]] est alors en déclin, et le fait que les bouddhistes chinois soient sévèrement persécutés ruine le respect des Japonais pour les institutions chinoises d'alors. Le Japon commence à se replier sur lui-même. En 894, l'ambassadeur [[Sugawara no Michizane]], lettré sinophile, s'oppose au projet de renouer les relations, prétextant l'instabilité à la fin des Tang. Il craint probablement aussi pour l'évolution de sa situation s'il s'absente de la cour. Cette décision et la poursuite de cet isolement pendant quatre siècles permettent l'épanouissement du caractère national. Après la phase d'imitation absolue de la culture chinoise au cours des époques d'[[Période d'Asuka|Asuka]] et [[époque de Nara|de Nara]], l'élite adopte une attitude plus sélective voire critique à son égard et montre la volonté d'affirmer « l'esprit du Japon », le ''[[Yamato-damashii]]''<ref>Yamato-damashii : {{harvsp|Danielle Elisseeff, 2001|id=Danielle Elisseeff, 2001|p=59}}. L'apogée de l'influence des Tang se situerait vers 710, lors de l'installation de l'impératrice Genmei dans le nouveau palais de [[Heijō-kyō]] (Nara) : {{harvsp|Christine Shimizu 2001 |p=65}}. L'arrêt des ambassades officielles avec la Chine (entrée en guerre civile, avant que ne s'imposent les Song) date de 894, et correspond à l'extension de la puissance des grandes familles, où les membres de la branche nord de la famille des Fujiwara prennent l'ascendant sur les autres : {{harvsp|Christine Shimizu 2001 |p=91 et 119}}.</ref>. Cet esprit se manifeste nettement dans les arts que pratique cette élite (littérature, calligraphie) ou qu'elle favorise (peinture, architecture, laque, etc.). C'est ce qui fait de cette époque un âge d'or de la culture japonaise. |

||

Cet « âge d'or » ne concerne qu'une infime minorité de la population, les aristocrates, qui vivent en vase clos, à la capitale. Cette élite, à lire les journaux intimes et les romans, se montre complètement indifférente au sort des autres catégories sociales, sachant que les 99 % de la population, les paysans, ont à peine de quoi survivre et que les famines, qui les frappent, surviennent à tout propos<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001 |

Cet « âge d'or » ne concerne qu'une infime minorité de la population, les aristocrates, qui vivent en vase clos, à la capitale. Cette élite, à lire les journaux intimes et les romans, se montre complètement indifférente au sort des autres catégories sociales, sachant que les 99 % de la population, les paysans, ont à peine de quoi survivre et que les famines, qui les frappent, surviennent à tout propos<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001|p=117}}.</ref>. |

||

Le chinois demeure la langue officielle de la cour impériale |

Le chinois demeure la langue officielle de la cour impériale ; cependant, l'introduction des [[kana]] favorise le développement de la littérature japonaise. Les premières anthologies poétiques, les premiers récits historiques contemporains et les premiers romans paraissent à cette époque. Les plus célèbres sont les récits amoureux des ''[[Contes d'Ise]]'' et du ''[[Dit du Genji]]'' ({{s-|XI}}). Les poèmes ''[[waka (poésie)|waka]]'' sont tous écrits en caractères japonais et non en [[chinois classique]]. |

||

La peinture [[ |

La peinture ''[[yamato-e]]'', du nom de la région située entre Kyôto et Nara, pratiquée à l'époque de Heian, emploie des codes qui se démarquent de la peinture chinoise, en particulier pour la représentation des scènes d'intérieur, selon la [[Fukinuki yatai|perspective aux toits enlevés]], et dans la stylisation des corps en habits de cour, des hommes comme des femmes. Ce sont ces peintures qui enluminent les textes des romans, sur les rouleaux horizontaux illustrés (''[[emaki]]'') tels que les [[rouleaux illustrés du Dit du Genji]], et des poèmes, ou des contes, comme les [[Ise monogatari|contes d'Ise]]<ref>Fukui Masumi dans {{harvsp|Manuela Moscatiello (dir.), 2018|p=70}}.</ref>, sur des feuilles séparées. |

||

On la trouve également sur des paravents et des cloisons coulissantes, avec des représentations imaginaires de saisons (''shiki-e''), de paysages célèbres (''meisho-e'') et de fêtes (''tsukinami-e''). La fin de l'époque voit aussi apparaître les premiers portraits<ref>{{article | langue=français| auteur1=Hélène Prigent|titre=Images du Monde flottant|périodique=Le Petit Journal des grandes expositions|numéro=369 |jour=29 |mois= septembre|année=2004 |pages=2 |passage=10|isbn=2-7118-4852-3 |lire en ligne= }}</ref>. |

On la trouve également sur des paravents et des cloisons coulissantes, avec des représentations imaginaires de saisons (''shiki-e''), de paysages célèbres (''meisho-e'') et de fêtes (''tsukinami-e''). La fin de l'époque voit aussi apparaître les premiers portraits<ref>{{article | langue=français| auteur1=Hélène Prigent|titre=Images du Monde flottant|périodique=Le Petit Journal des grandes expositions|numéro=369 |jour=29 |mois= septembre|année=2004 |pages=2 |passage=10|isbn=2-7118-4852-3 |lire en ligne= }}.</ref>. |

||

=== Succès des Fujiwara et rébellions (967-1185) === |

=== Succès des Fujiwara et rébellions (967-1185) === |

||

Au cours des {{s2-|IX||X}}, la plus grande partie de l'autorité est perdue en faveur des grandes familles, qui dénigrent le système de terres et de taxes d'inspiration chinoise imposé par le gouvernement de Kyōto. Le Japon de la période Heian connaît la stabilité, mais même si la succession au trône est assurée par l'hérédité dans la famille impériale, le pouvoir est à nouveau concentré, vers [[1000]], dans les mains d'une seule famille, le [[clan Fujiwara]]<ref name="Souyri 2013 p12" />. |

|||

Les Fujiwara ne sont pas démis par l'empereur [[Daigo]] (897-930) et deviennent en fait plus puissants durant son règne. Le pouvoir central du Japon continue à décliner, et les Fujiwara, de même que d'autres grandes familles et des fondations religieuses, acquièrent un pouvoir politique encore plus grand au début du {{Xe siècle}}. Au début de l'ère Heian, les ''[[shōen]]'' (terres ou domaines exploitables donnés par l'empereur) avaient acquis un statut légal. Les grands établissements religieux avaient cherché les titres incontestables de leur perpétuité, leur permettant de lever des impôts, et de s'assurer l'immunité contre l'inspection, par le système de gouvernement des ''shōen'', qu'ils contrôlaient. Ceux qui travaillent la terre trouvent avantageux de transférer le titre aux porteurs de ''shōen'' en échange d'un partage des récoltes<ref>Sur la question des ''shōen'' et de l'impact négatif sur les bases foncières de l'État en fonction |

Les Fujiwara ne sont pas démis par l'empereur [[Daigo]] (897-930) et deviennent en fait plus puissants durant son règne. Le pouvoir central du Japon continue à décliner, et les Fujiwara, de même que d'autres grandes familles et des fondations religieuses, acquièrent un pouvoir politique encore plus grand au début du {{Xe siècle}}. Au début de l'ère Heian, les ''[[shōen]]'' (terres ou domaines exploitables donnés par l'empereur) avaient acquis un statut légal. Les grands établissements religieux avaient cherché les titres incontestables de leur perpétuité, leur permettant de lever des impôts, et de s'assurer l'immunité contre l'inspection, par le système de gouvernement des ''shōen'', qu'ils contrôlaient. Ceux qui travaillent la terre trouvent avantageux de transférer le titre aux porteurs de ''shōen'' en échange d'un partage des récoltes<ref>Sur la question des ''shōen'' et de l'impact négatif sur les bases foncières de l'État en fonction de leur extension : {{harvsp|Souyri 2010|p=191}}.</ref>. La population et les terres échappent de plus en plus au contrôle impérial et à ses taxes, retournant ''de facto'' aux conditions ayant précédé la [[réforme de Taika]]. Par ailleurs, les Fujiwara, et singulièrement la maison Sekkan, sont devenus, avec les charges qu'ils accumulent, les plus gros propriétaires fonciers de l'archipel. |

||

[[Image:Heiji Monogatari Emaki - Sanjo scroll part 5 - v2.jpg|vignette|Scène de la [[Rébellion de Heiji|guerre civile de l'ère Heiji]], vers 1160, [[Siège du palais de Sanjō|attaque nocturne sur le palais de Sanjō]]. |

[[Image:Heiji Monogatari Emaki - Sanjo scroll part 5 - v2.jpg|vignette|Scène de la [[Rébellion de Heiji|guerre civile de l'ère Heiji]], vers 1160, [[Siège du palais de Sanjō|attaque nocturne sur le palais de Sanjō]]. [[emaki|Rouleau portatif]] (''emaki'') : [[époque de Kamakura]], {{s-|XIII}}. Encre et couleurs sur papier, L. {{unité|6.99|m}}, H. {{unité|41.3|cm}}, détail. [[Musée des Beaux-Arts (Boston)]].]] |

||

Durant les décennies suivant la mort de Daigo, les Fujiwara ont un contrôle absolu de la cour. En l'an |

Durant les décennies suivant la mort de Daigo, les Fujiwara ont un contrôle absolu de la cour. En l'an mille, [[Fujiwara no Michinaga]] est capable de mettre sur le trône ou de déposer, à volonté, un empereur. Peu de pouvoir reste dans les mains des officiels traditionnels, et les affaires du gouvernement sont gérées par l'administration privée de la famille Fujiwara. Les Fujiwara sont devenus ce que l'historien George B. Sansom a appelé des « dictateurs héréditaires ». |

||

L'influence de la classe guerrière à la cour est un résultat de la [[rébellion de Hōgen]] en [[1156]], et surtout de celle de [[Rébellion de Heiji|Heiji]] en [[1160]]. À cette époque, [[Taira no Kiyomori]] est nommé ''Daijō-daijin'' (Premier ministre) et forme le premier gouvernement [[samouraï]] de l'histoire. En [[1180]], remettant au goût du jour une pratique des Fujiwara, il place son petit-fils [[Antoku]] sur le trône pour régner par régence. Cet acte cause la [[guerre de Genpei]], qui se termine cinq ans plus tard par l'élimination du [[clan Taira]] et l'arrivée au pouvoir de [[Minamoto no Yoritomo]] qui établit son [[bakufu]] à [[Kamakura]], dans l'est du pays. Kamakura a été choisie car cette ville était assez éloignée de la capitale impériale, Kyōto, où les monastères et les nobles de la cour exerçaient une certaine influence. En y instaurant son bakufu, Minamoto no Yoritomo pouvait agir sur les affaires du pays sans opposition. |

L'influence de la classe guerrière à la cour est un résultat de la [[rébellion de Hōgen]] en [[1156]], et surtout de celle de [[Rébellion de Heiji|Heiji]] en [[1160]]. À cette époque, [[Taira no Kiyomori]] est nommé ''Daijō-daijin'' (Premier ministre) et forme le premier gouvernement [[samouraï]] de l'histoire. En [[1180]], remettant au goût du jour une pratique des Fujiwara, il place son petit-fils [[Antoku]] sur le trône pour régner par régence. Cet acte cause la [[guerre de Genpei]], qui se termine cinq ans plus tard par l'élimination du [[clan Taira]] et l'arrivée au pouvoir de [[Minamoto no Yoritomo]] qui établit son [[bakufu]] à [[Kamakura]], dans l'est du pays. Kamakura a été choisie car cette ville était assez éloignée de la capitale impériale, Kyōto, où les monastères et les nobles de la cour exerçaient une certaine influence. En y instaurant son bakufu, Minamoto no Yoritomo pouvait agir sur les affaires du pays sans opposition. |

||

== Naissance des guerriers == |

== Naissance des guerriers == |

||

Après l'effondrement du système de conscription militaire au {{s-|VIII}}, la cour créée un corps de ''kondei'', une milice avec les fils de la noblesse de province sous l'autorité des gouverneurs. Les administrateurs demandent aussi aux paysans propriétaires, ''myōshu''<ref>{{Ouvrage |langue=fr |lien auteur1=Iwao Seiichi |directeur1=oui |et al.=oui |titre=Dictionnaire historique du Japon |tome=15 (M-N) |lieu=Paris |éditeur=Maisonneuve et Larose |année=2002 |année première édition=19B9 |pages totales=2993 |passage=36-37 |isbn=2-7068-1633-3 |lire en ligne=https://www.persee.fr/doc/dhjap_0000-0000_1989_dic_15_1_926_t1_0036_0000_1}}: article « Myōshu ».</ref> de leur envoyer leurs fils afin de constituer des petits groupes de guerriers, ''bushi'', aptes à se défendre. Cette organisation prend le nom de ''bushidan''<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=198-199}}</ref>. |

Après l'effondrement du système de conscription militaire au {{s-|VIII}}, la cour créée un corps de ''kondei'', une milice avec les fils de la noblesse de province sous l'autorité des gouverneurs. Les administrateurs demandent aussi aux paysans propriétaires, ''myōshu''<ref>{{Ouvrage |langue=fr |lien auteur1=Iwao Seiichi |directeur1=oui |et al.=oui |titre=Dictionnaire historique du Japon |tome=15 (M-N) |lieu=Paris |éditeur=Maisonneuve et Larose |année=2002 |année première édition=19B9 |pages totales=2993 |passage=36-37 |isbn=2-7068-1633-3 |lire en ligne=https://www.persee.fr/doc/dhjap_0000-0000_1989_dic_15_1_926_t1_0036_0000_1}}: article « Myōshu ».</ref>, de leur envoyer leurs fils afin de constituer des petits groupes de guerriers, ''bushi'', aptes à se défendre. Cette organisation prend le nom de ''bushidan''<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=198-199}}.</ref>. |

||

== Développement du bouddhisme == |

== Développement du bouddhisme == |

||

[[Fichier:Kinai - temples sanctuaires.svg|vignette|Les principaux temples et sanctuaires de la région de Heian-kyō à la fin de l'époque de Heian.]] |

[[Fichier:Kinai - temples sanctuaires.svg|vignette|Les principaux temples et sanctuaires de la région de Heian-kyō à la fin de l'époque de Heian.]] |

||

[[Fichier:Itsukushima floating shrine.jpg|vignette|Le {{japonais|[[Itsukushima-jinja|sanctuaire d'Itsukushima]]|厳島神社|Itsukushima-Jinja}} (1168), à marée haute. Monument d' |

[[Fichier:Itsukushima floating shrine.jpg|vignette|Le {{japonais|[[Itsukushima-jinja|sanctuaire d'Itsukushima]]|厳島神社|Itsukushima-Jinja}} (1168), à marée haute. Monument d'[[Architecture japonaise#Ère Heian (de 794 à 1185)|architecture japonaise caractéristique de l'époque de Heian]].]] |

||

Le [[bouddhisme]] commence à se répandre au Japon au cours de l'ère Heian, principalement au travers de deux grandes écoles, la branche [[Tendai]] (« Terrasse céleste ») et la branche [[Shingon]] (« parole vraie »)<ref name="ReferenceA"/>. Tendai est originaire de [[Chine]] et est basé sur le [[Sūtra du Lotus]], l'un des plus importants textes du [[Bouddhisme mahāyāna]]. Shingon est une école japonaise ayant de proches affiliations avec les [[bouddhisme vajrayāna|bouddhismes tantriques]] indien et tibétain, fondée par [[Kūkai]]. Dans les deux cas le bouddhisme de Heian est plus attaché à la foi et à la mystique qu'à l'époque de Nara où il s'agissait plutôt d'une religion d'État. Il innove, dorénavant, en construisant des temples et des pagodes au fin fond des montagnes, comme le [[Murō-ji]]. |

Le [[bouddhisme]] commence à se répandre au Japon au cours de l'ère Heian, principalement au travers de deux grandes écoles, la branche [[Tendai]] (« Terrasse céleste ») et la branche [[Shingon]] (« parole vraie »)<ref name="ReferenceA"/>. Tendai est originaire de [[Chine]] et est basé sur le [[Sūtra du Lotus]], l'un des plus importants textes du [[Bouddhisme mahāyāna]]. Shingon est une école japonaise ayant de proches affiliations avec les [[bouddhisme vajrayāna|bouddhismes tantriques]] indien et tibétain, fondée par [[Kūkai]]. Dans les deux cas, le bouddhisme de Heian est plus attaché à la foi et à la mystique qu'à l'époque de Nara où il s'agissait plutôt d'une religion d'État. Il innove, dorénavant, en construisant des temples et des pagodes au fin fond des montagnes, comme le [[Murō-ji]]. |

||

En 804, le moine [[Kūkai]] part |

En 804, le moine [[Kūkai]] part étudier les sectes ésotériques en Chine et y reste deux ans. Il revient donc assez vite, si on compare son séjour à celui des étudiants qui y restaient souvent 20 ans aux {{s2-|VII|VIII}}<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=173}}.</ref>. L'attitude des Japonais vis-à-vis de la Chine a bien changé. D'ailleurs, Kūkai fonde une école originale, le [[Shingon]] (la Vraie parole), parfois tenue comme un [[syncrétisme]] entre le bouddhisme et la religion des ''[[Kami (divinité)|kami]]''<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=171-172}}.</ref>. Un rôle important y est accordé aux incantations, aux ascèses comme l'ascèse de la méditation (nu sous une cascade) et aux prières. En 816, un grand monastère est fondé dans la montagne, sur le [[mont Kōya]], et en 823, un autre à l'entrée de la capitale. |

||

Saichō, |

[[Saichō]], un autre moine, se rend quant à lui en Chine en 804 mais revient rapidement. Après avoir pu manifester sa critique des six écoles traditionnelles de Nara, il fonde l'école [[Tendai]], dont l'importance grandit au cours des siècles suivants. Il installe son siège dans le complexe monastique qu'il fonde, l'[[Enryaku-ji]] du [[mont Hiei]]. Ce mont ({{unité|848|m}}) juste au-dessus de Kyoto est censé bloquer les mauvaises influences supposées venir du Nord-Est<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=168}}.</ref>. Selon sa doctrine, le but de la religion est de sauver tous les hommes, esclaves compris. Il obtiendra l'appui de la cour (les Fujiwara), malgré l'opposition des moines de Nara. Son influence se mesure aussi dans la naissance et la montée en puissance des moines-guerriers ''[[sōhei]]''. |

||

Le |

Le bouddhisme, autrefois orienté vers la protection de l'État, commence à se préoccuper du sort des fidèles. Pour l'aristocratie, la religion cesse d'être une préoccupation purement politique pour devenir une quête personnelle. Ces nouvelles tendances apparaissent comme une « religion de l'aristocratie »<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=172}}.</ref>. |

||

Les courants de la [[Terre pure]] connaissent un essor à la fin de la période et au tout début de l'époque de Kamakura, grâce à l'action de plusieurs moines prédicateurs en rupture avec les temples « aristocratiques », en premier lieu [[Hōnen]] (1133-1212) et [[Shinran]] (1173-1263). |

Les courants de la [[Terre pure]] connaissent un essor à la fin de la période et au tout début de l'époque de Kamakura, grâce à l'action de plusieurs moines prédicateurs en rupture avec les temples « aristocratiques », en premier lieu [[Hōnen]] (1133-1212) et [[Shinran]] (1173-1263). |

||

L'assemblée des moines |

L'assemblée des moines est d'une très grande diversité. À côté des moines savants et des ascètes, un grand nombre de fils cadets des familles puissantes, des fonctionnaires malchanceux, etc. prennent l'habit de moine. Parmi les plus pauvres, chargés des travaux manuels, beaucoup sont capables de manier bâton, arc ou sabre et de défendre les intérêts des temples. Ces [[Sōhei|moines-guerriers]], appelés souvent à cette époque ''akuso'', deviennent un élément important de la société japonaise jusqu'à la fin du {{s-|XVI}}<ref>Françine Hérail dans {{harvsp|Francine Hérail (dir.), 2009|p=198-199}}.</ref>. |

||

== Shintô et bouddhisme == |

== Shintô et bouddhisme == |

||

L'expansion du bouddhisme ne menace en rien de détruire les anciennes croyances, comme avait pu le craindre le [[clan Mononobe]], chargé du culte des divinités à la cour au {{s-|VI}}, et qui craignait alors, en conséquence, de perdre son pouvoir. Le bouddhisme a plutôt tendance à englober les anciennes croyances, sous la forme d'une théorie, le ''[[honji suijaku]]'', le [[syncrétisme]] shintô-bouddhique. |

L'expansion du bouddhisme ne menace en rien de détruire les anciennes croyances, comme avait pu le craindre le [[clan Mononobe]], chargé du culte des divinités à la cour au {{s-|VI}}, et qui craignait alors, en conséquence, de perdre son pouvoir. Le bouddhisme a plutôt tendance à englober les anciennes croyances, sous la forme d'une théorie, le ''[[honji suijaku]]'', le [[syncrétisme]] shintô-bouddhique. |

||

Au cours des époques Nara et Heian la multiplication des temples et leur dispersion reflète bien le nouveau rapport de la classe dirigeante avec le bouddhisme, mais ne concerne guère le petit peuple. La circulation des moines dans les campagnes finit cependant par diffuser l'idée que les ''[[kami (divinité)|kami]]'' sont un stade intermédiaire entre l'humanité et le Bouddha et qu'ils peuvent être aussi sauvés, tout comme |

Au cours des époques de Nara et de Heian, la multiplication des temples et leur dispersion reflète bien le nouveau rapport de la classe dirigeante avec le bouddhisme, mais ne concerne guère le petit peuple. La circulation des moines dans les campagnes finit cependant par diffuser l'idée que les ''[[kami (divinité)|kami]]'' sont un stade intermédiaire entre l'humanité et le Bouddha et qu'ils peuvent être aussi sauvés, tout comme les divinités hindoues en Inde. On voit donc se construire des « palais de ''kami'' », les ''[[jingū-ji]]'', dans lesquels des moines bouddhistes organisent la récitation de soutras devant les divinités indigènes. Cette interpénétration des deux pratiques est singulièrement différente du rapport que le christianisme a entretenu avec les pratiques indigènes, mais ici, la monarchie japonaise qui protège le bouddhisme se représente son origine comme liée à l'univers des ''kami''<ref>{{harvsp|Souyri 2010 |p=181-182}}. Voir aussi : [[Amaterasu]].</ref>. |

||

== Les paysans == |

== Les paysans == |

||

Le Japon est alors, en bien des régions, presque vide, les communications malaisées, coupées par les montagnes et les forêts. L'Est et le Nord, peu mis en valeur, disposent de pâturages pour l'élevage des chevaux. Les rizières irriguées ne forment que quelques îlots organisés en parcelles régulières enregistrées par l'administration. Leur production reste faible et aléatoire. Après les impôts, en riz, et les semences, la population, sans être totalement privée de consommer du riz, peut survivre grâce à ses cultures sèches, dans des petits jardins privés<ref>Françine Hérail dans {{harvsp|Francine Hérail (dir.), 2009|p=152-154}}</ref>. La charge la plus lourde |

Le Japon est alors, en bien des régions, presque vide, les communications malaisées, coupées par les montagnes et les forêts. L'Est et le Nord, peu mis en valeur, disposent de pâturages pour l'élevage des chevaux. Les rizières irriguées ne forment que quelques îlots organisés en parcelles régulières enregistrées par l'administration. Leur production reste faible et aléatoire. Après les impôts, en riz, et les semences, la population, sans être totalement privée de consommer du riz, peut survivre grâce à ses cultures sèches, dans des petits jardins privés<ref>Françine Hérail dans {{harvsp|Francine Hérail (dir.), 2009|p=152-154}}.</ref>. La charge la plus lourde est celle du tribut (''cho'') : tissus, céramiques, nattes, bois, sel, peaux, produits d'alimentation, etc. Enfin, les paysans doivent des corvées (''zoyo'') sur réquisition des administrateurs. Ceux-ci se doivent de faire accroitre le rendement des taxes dans un pays soumis aux sécheresses, insectes, typhons, épidémies. Dans chacune des soixante provinces, un gouverneur, venu de la capitale, et deux à cinq fonctionnaires sous sa direction inspectent la campagne, envoient des rapports et font parvenir les produits attendus à la capitale. Entre eux et la population, des fonctionnaires suivent les registres de la population et ceux de la gestion du riz public. Ils sont choisis localement car sachant écrire et appartenant à des familles connues. Si, globalement, le peuple est misérable, il existe cependant des familles mieux loties que d'autres, certaines pouvant, même, engager des travailleurs salariés. |

||

Le terme ''[[daimyō]]'' ne signifie pas encore « grand seigneur » mais ce sens trouve son fondement à cette époque, où ''myô'' ou ''myôden'' (littéralement « lot de rizières fiscales dénommées ») correspond à une unité fiscale de terre qui évolue avec la société. Le chef de maisonnée paysanne, le ''myoshu'', qui en a la charge peut, dans les couches moyennes de province, bénéficier des accroissement de production liés à la diffusion des outils en fer. Les plus aisés passent des contrats avec les autorités : ils s'engagent à faire rentrer les redevances en échange d'un droit de possession de la terre ; ils deviennent « chefs de ''myô'' ». Le ''myô'' comprend des rizières, des champs secs, des habitations avec leurs jardins. Lorsque ces propriétés sont assez importantes on parle de « grands ''myo'' » : ''daimyo''. Ces chefs, ''myoshu'', peuvent alors avoir une main-d'œuvre et même des métayers, les ''kosakunin''<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=192}}</ref>. |

Le terme ''[[daimyō]]'' ne signifie pas encore « grand seigneur » mais ce sens trouve son fondement à cette époque, où ''myô'' ou ''myôden'' (littéralement « lot de rizières fiscales dénommées ») correspond à une unité fiscale de terre qui évolue avec la société. Le chef de maisonnée paysanne, le ''myoshu'', qui en a la charge peut, dans les couches moyennes de province, bénéficier des accroissement de production liés à la diffusion des outils en fer. Les plus aisés passent des contrats avec les autorités : ils s'engagent à faire rentrer les redevances en échange d'un droit de possession de la terre ; ils deviennent « chefs de ''myô'' ». Le ''myô'' comprend des rizières, des champs secs, des habitations avec leurs jardins. Lorsque ces propriétés sont assez importantes, on parle de « grands ''myo'' » : ''daimyo''. Ces chefs, ''myoshu'', peuvent alors avoir une main-d'œuvre et même des métayers, les ''kosakunin''<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=192}}.</ref>. |

||

Les fouilles<ref>Fouiiles dans le département de Chiba, en 1974-75 : Françine Hérail dans {{harvsp|Francine Hérail (dir.), 2009|p=156}}</ref> montrent que les habitations sont largement de type semi-enterrées, de 13 à {{unité|18|m|2}}, pour |

Les fouilles<ref>Fouiiles dans le département de Chiba, en 1974-75 : Françine Hérail dans {{harvsp|Francine Hérail (dir.), 2009|p=156}}.</ref> montrent que les habitations sont largement de type semi-enterrées, de 13 à {{unité|18|m|2}}, pour 5 à {{nombre|6|personnes}}. Des bâtiments à plancher surélevé pourraient être des greniers. Chaque village doit avoir un chef de village qui pourrait se signaler par un regroupement de quelques maisons ou la présence d'un écritoire. Les fouilles indiquent la progression des instruments aratoires en fer dans l'est du pays. |

||

La cour a émis au fil du temps de nombreuses recommandations, comme la culture du blé, de l'orge, du millet et du sarrasin, et le fait de faire sécher le riz sur des sortes de suspensoirs. L'administration et les notables ont veillé à l'extension et à l'entretien des réseaux d'irrigation. |

La cour a émis au fil du temps de nombreuses recommandations, comme la culture du blé, de l'orge, du millet et du sarrasin, et le fait de faire sécher le riz sur des sortes de suspensoirs. L'administration et les notables ont veillé à l'extension et à l'entretien des réseaux d'irrigation. |

||

== Économie == |

== Économie == |

||

Bien que l'époque de Heian soit indubitablement une période de paix inhabituellement longue, elle a affaibli l'économie du Japon et conduit à la pauvreté presque tous ses habitants. Les aristocrates bénéficiant de la culture Heian (les ''[[Yokibito]]'', ce qui signifie le « Bon Peuple ») |

Bien que l'époque de Heian soit indubitablement une période de paix inhabituellement longue, elle a affaibli l'économie du Japon et conduit à la pauvreté presque tous ses habitants. Les aristocrates bénéficiant de la culture Heian (les ''[[Yokibito]]'', ce qui signifie le « Bon Peuple ») ne représentent qu'environ {{nombre|5000|personnes}} sur une population de cinq millions d'habitants. |

||

Le [[Shōen|système shōen]] a permis l'accaparement de la richesse par une élite aristocratique. L'excédent économique peut être mis en relation avec toute la richesse culturelle de cette période et ses innovations<ref>Morris, I., '' |

Le [[Shōen|système shōen]] a permis l'accaparement de la richesse par une élite aristocratique. L'excédent économique peut être mis en relation avec toute la richesse culturelle de cette période et ses innovations<ref>Morris, I., ''The World of the Shining Prince : Court Life in Ancient Japan'', Oxford : Oxford University Press, 1964, p. 79.</ref>. Les principaux temples bouddhistes de Heian-kyō et de Nara ont également fait usage du système shōen<ref>Randall Collins, « An asian route to capitalism: religious economy and the origins of self-transforming growth in Japan », ''American Sociological Review'', {{Vol.|62}}, {{Numéro|6}}, 1997, {{Page|843–865}}.</ref>. L'établissement de succursales rurales et l'intégration de certains sanctuaires shintoïstes dans ces réseaux de temples reflètent un plus grand « dynamisme organisationnel » propre à cette époque. |

||

L'une des raisons qui |

L'une des raisons qui permettent aux [[samouraï]]s de prendre le pouvoir est que la noblesse dirigeante prouve son incompétence dans la gestion du Japon et de ses provinces. Aux alentours de l'an mil, le gouvernement se trouve incapable de produire de l'argent et la monnaie disparaît peu à peu. L'absence d'une monnaie d'échange solide est implicitement illustrée dans les romans de l'époque, montrant par exemple des messagers récompensés par des objets utiles tels qu'un kimono de soie, plutôt que de percevoir un salaire. Les dirigeants [[Clan Fujiwara|Fujiwara]] s'avèrent également incapables de maintenir des forces de police efficaces, ce qui laisse les voleurs libres de fondre sur les voyageurs. Ceci est à nouveau implicitement illustré dans les romans au travers de la frayeur que le voyage de nuit inspire aux personnages principaux. |

||

== Urbanisme et architecture == |

== Urbanisme et architecture == |

||

Lorsqu'apparaissent, à la fin de la [[période Kofun|période des ''kofun'']], les premiers ensembles réservés à une élite locale, entourés d'une enceinte, ces bâtiments ne sont pas disposés selon un principe qui se manifesterait dans la composition du plan de l'ensemble. |

Lorsqu'apparaissent, à la fin de la [[période Kofun|période des ''kofun'']], les premiers ensembles réservés à une élite locale, entourés d'une enceinte, ces bâtiments ne sont pas disposés selon un principe qui se manifesterait dans la composition du plan de l'ensemble. Il s'agit plutôt d'un ensemble distribué de manière hiérarchisée sur une grande surface en fonction des activités des groupes de parentés. Ensuite, au cours de la [[période d'Asuka]], le pouvoir est localisé dans [[période d'Asuka#Palais|un palais, composé sur le modèle chinois]], ou, plus exactement, dans un ensemble de bâtiments organisés au sein de deux enceintes hiérarchisées, et disposés sur l'axe de symétrie qui conduit au bâtiment réservé au souverain, celui-ci étant quasi inaccessible aux membres étrangers à la famille du souverain. |

||

Au cours de la [[période d'Asuka]], la première capitale, celle de Fujiwara en 694, n'est qu'une capitale provisoire. Le déplacement de ces capitales est jugé nécessaire si le site est souillé par un décès, une révolte, un assassinat ou une épidémie. Le temps manque, chaque fois, pour l'élaboration d'un plan réfléchi. Le plan de [[Heijō-kyō]] a été composé sur des axes orthogonaux et sur une grille en damier ; l'axe médian |

Au cours de la [[période d'Asuka]], la première capitale, celle de Fujiwara en 694, n'est qu'une capitale provisoire. Le déplacement de ces capitales est jugé nécessaire si le site est souillé par un décès, une révolte, un assassinat ou une épidémie. Le temps manque, chaque fois, pour l'élaboration d'un plan réfléchi. Le plan de [[Heijō-kyō]] a été composé sur des axes orthogonaux et sur une grille en damier ; l'axe médian passe par le palais, situé le plus au nord, façade plein sud. Pour concevoir ce plan, les spécialistes se sont référés au modèle chinois de la capitale des Tang, [[Xi'an]]. Ce modèle a été, logiquement, retenu à cette époque où l'empire chinois, restauré dans son unité, servait de référence pour ses voisins<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001|p=54 et suivantes|id=Christine Shimizu 2001}}.</ref>. |

||

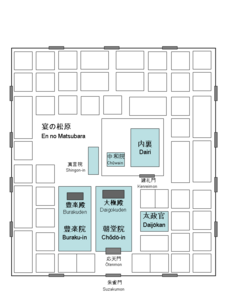

Le plan de la nouvelle capitale, [[Heian-kyō]], reprend celui de Heijo-kyo, mais en bien plus grand : {{unité|4.5|km}} d' |

Le plan de la nouvelle capitale, [[Heian-kyō]], reprend celui de Heijo-kyo, mais en bien plus grand : {{unité|4.5|km}} d'est en ouest et {{unité|5.3|km}} du nord au sud, soit plus du triple de Heijo-kyo<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=138}}.</ref>. Au nord, le plan du palais reprend la composition du palais de l'époque d'Asuka. Une enceinte, percée de portes, abrite d'abord une première cour avec deux édifices en vis-à-vis, puis, dans une seconde cour, les {{nombre|12|bâtiments}} réservés à l'administration. Cette cour est dominée par un bâtiment, le ''Daigoku-den'', qui est une salle d'audience où siège le couple des souverains lors des cérémonies. La nouveauté vient des corridors latéraux qui relient cette salle aux murs d'enceinte en créant un U<ref>Consulter la page [[Heian-kyō]]. La maquette est bien compréhensible.</ref>. De tels corridors ou galeries couvertes entre les bâtiments se retrouvent dorénavant dans les demeures privées<ref>{{harvsp|Miyeko Murase, 1996|p=98}}.</ref>, dans le style connu comme ''shindenzukuri'', à la fin de l'époque Heian. Le goût pour l'architecture autochtone, avec cet exemple des grands pieux pour soutenir ces galeries couvertes, se retrouve dans l'architecture bouddhique du [[Byōdō-in]] (''hōōdō'', conçu comme le palais d'[[Amitābha|Amida]]), conférant une grande légèreté au style majestueux et un peu lourd, emprunté jusque là à la Chine. Au Byodo-in, le plan de la salle du Phénix, dédiée à [[Amitābha|Amida]], sert de référence au {{s-|XII}} comme l'[[Anrakuju-in]], édifié par l'[[Toba (empereur)|empereur Toba]]. À cette époque, de nombreux temples à Amida, plus modestes, sont construits, dont la salle d'Amida au Hōkai-ji de Kyoto, vers 1226, qui possède de ce fait une galerie, mais ici, elle fait le tour du bâtiment de plan carré. Le toit à quatre pentes isocèles correspond au type « en forme de joyau » ; il est couvert en bardeaux d'écorces de cyprès<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001|p=124|id=Christine Shimizu 2001}}.</ref>. |

||

Datant du tout début de l'époque de Heian, la petite pagode du [[Murō-ji]] est parfaitement intégrée dans la nature, dans une toute petite clairière<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001|id=Christine Shimizu 2001 |

Datant du tout début de l'époque de Heian, la petite pagode du [[Murō-ji]] est parfaitement intégrée dans la nature, dans une toute petite clairière<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001|p=96|id=Christine Shimizu 2001}}.</ref>. Elle participe d'un ensemble (devenu sanctuaire ''[[mikkyō]]'' de l'école [[shingon]]) dispersé dans un paysage de montagne, loin de tout, choisi initialement par un moine qui tournait le dos à la corruption répandue dans les temples de la capitale<ref>{{harvsp|Miyeko Murase, 1996|p=86}}.</ref>. Ce type de lieu correspond au dogme ''mikkyō'' propagé par des ascètes de l'école [[shingon]] mais c'était aussi, auparavant, des lieux consacrés aux dieux [[shintoïsme|shintō]]. La coexistence fut, souvent, jugée profitable aux deux religions. |

||

À la fin de l'époque, le plus ancien sanctuaire shintō de style ''[[Nagare-zukuri|nagare]]'' |

À la fin de l'époque, le plus ancien sanctuaire shintō de style ''[[Nagare-zukuri|nagare]].'' Le ''honden'' de l'[[Ujigami-jinja]] date du {{s-|XII}} : « Il est composé de trois édifices placés côte à côte, chacun en style ''nagare'' réalisé sur le plan d'une salle d'un entrecolonnement. L'ensemble a été couvert, à époque de Kamakura, par un grand toit commun<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001|p=126|id=Christine Shimizu 2001}}.</ref>. » Le [[Itsukushima-jinja|sanctuaire d'Itsukushima]], sur une île et les pieds dans l'eau au rythme des marées, jouit d'une renommée mondiale. Les constructions anciennes, dans le style de l'époque de la fin des Fujiwara, vers 1168, ont été détruites par des incendies. L'aspect actuel remonte à 1241. Le toit du ''honden'' (salle principale) est caractéristique : il possède des courbes gracieuses couvertes en [[bardeau]]x d'écorces de cyprès. |

||

{{message galerie 2}} |

|||

<gallery mode="packed |

<gallery mode="packed" heights="200" caption="Urbanisme et architecture"> |

||

Fichier:Heiankyo palace location.png|Carte schématique de Heian-Kyō montrant l'emplacement du palais ainsi que le palais temporaire, dans le [[Kyōto-gosho|palais Impérial de Kyōto]]. |

|||

Fichier:DaidairiPlan.png|Plan schématique du Grand Palais (disparu). |

|||

Fichier:Heian-jingū daigokuden.jpg|alt=|Reconstruction moderne (1895) du ''Daigoku-den'' (v. 794) du palais de [[Kanmu]] [[Empereur du Japon|tennō]], au sanctuaire [[Heian-jingū]] ; Kyōto, 2011. |

|||

Fichier:Muro-ji, Goju-no-to (Five-storied Pagoda) -1 (July 2013) - panoramio.jpg|Pagode à cinq étages du [[Murō-ji]] (H. {{unité|16|m}}), Nara. Fin {{s mini-|VIII}}–début {{s-|IX}}. |

|||

Fichier:To-ji National Treasure World heritage Kyoto 国宝・世界遺産 東寺 京都173.JPG|[[Tō-ji]] (Kyō-ō-gokoku-ji). Pagode du temple bouddhiste de l'école [[shingon]]. 796, puis reconstruite en 1644 sur le modèle de 826. Kyōto. |

|||

Fichier:Byodo-in Uji01pbs2640.jpg|Pavillon du Phoenix du [[Byōdō-in]]. 1052. [[Uji]] ([[Préfecture de Kyoto|Kyōto]]). |

|||

Fichier:Hokaiji01s1024.jpg|alt=|Salle d'[[Amitābha|Amida]] du Hōkai-ji, Kyoto. Vers 1226<ref>Cette salle d'Amida au Hōkai-ji mesure cinq baies de côté. La salle est bordée d'auvents sur les quatre côtés, reposant sur des piliers extérieurs, ce qui agrandit le bâtiment de deux baies et offre un passage abrité pourtournant.</ref>. |

|||

Fichier:1167-1 Miyajimachō, Hatsukaichi-shi, Hiroshima-ken 739-0588, Japan - panoramio (3).jpg|Grand [[torii]] du [[Itsukushima-jinja|Sanctuaire d'Itsukushima]]. Style datant de la fin de l'époque des Fujiwara. Reconstruction 1875. |

|||

Fichier:Itsukushima Honden Haiden.jpg|alt=|Sanctuaire [[shintoïsme|shintō]] d'Itsukushima : {{1er}} plan salle principale, ''honden'', puis salle de prière ''haiden''. |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

== Littérature et poésie == |

== Littérature et poésie == |

||

{{article détaillé|Poésie japonaise|Littérature japonaise}} |

{{article détaillé|Poésie japonaise|Littérature japonaise}} |

||

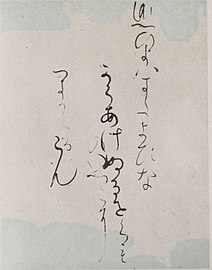

[[Fichier:36poets collection MITSUNE1.JPG|vignette|400px|center|Deux pages des poèmes choisis, de [[Ōshikōshi no Mitsune]] (act. 898-922). H. {{unité|20|cm}}. Argent, or, couleurs et encre sur papier orné.<br>L'une des collections des œuvres des |

[[Fichier:36poets collection MITSUNE1.JPG|vignette|400px|center|Deux pages des poèmes choisis, de [[Ōshikōshi no Mitsune]] (act. 898-922). H. {{unité|20|cm}}. Argent, or, couleurs et encre sur papier orné.<br>L'une des collections des œuvres des trente-six maîtres poètes. [[Nishi-Hongan-ji]], Kyoto. Vers 1100.]] |

||

Bien que le [[Langues chinoises|chinois]] demeure la langue officielle de la cour impériale, l'introduction des [[kana]] favorise le développement de la [[littérature japonaise#Littérature Heian : 794-1185|littérature japonaise de l'époque de Heian]]. Malgré l'arrivée de plusieurs nouveaux genres littéraires tels que le roman, le conte ({{japonais|''monogatari''|物語}}) ou le journal intime, la littérature n'est répandue que parmi la cour et le clergé bouddhiste. La scène littéraire est alors largement dominée par les femmes. Les plus célèbres d'entre elles sont issues des milieux de l'aristocratie moyenne : [[Izumi Shikibu]], considérée comme la plus grande des poètes de son temps, en est un exemple célèbre, issue de la famille Ôe, spécialisée dans les lettres, et de rang moyen<ref>{{harvsp|Souyri 2010 |

Bien que le [[Langues chinoises|chinois]] demeure la langue officielle de la cour impériale, l'introduction des [[kana]] favorise le développement de la [[littérature japonaise#Littérature Heian : 794-1185|littérature japonaise de l'époque de Heian]]. Malgré l'arrivée de plusieurs nouveaux genres littéraires tels que le roman, le conte ({{japonais|''monogatari''|物語}}) ou le journal intime, la littérature n'est répandue que parmi la cour et le clergé bouddhiste. La scène littéraire est alors largement dominée par les femmes. Les plus célèbres d'entre elles sont issues des milieux de l'aristocratie moyenne : [[Izumi Shikibu]], considérée comme la plus grande des poètes de son temps, en est un exemple célèbre, issue de la famille Ôe, spécialisée dans les lettres, et de rang moyen<ref>{{harvsp|Souyri 2010|p=185}}.</ref>. |

||

[[Le Dit du Genji|''Le Dit du Genji'' (''Genji monogatari'' (源氏物語))]] de [[Murasaki Shikibu]] |

[[Le Dit du Genji|''Le Dit du Genji'' (''Genji monogatari'' (源氏物語))]] de [[Murasaki Shikibu]] est l'un des premiers romans en [[japonais]]. Les descriptions des us et coutumes de la [[cour impériale de Kyoto]], écrites par la contemporaine et rivale de Murasaki Shikibu nommée [[Sei Shōnagon]], sont compilées dans les ''[[Notes de chevet|Makura no sōshi]]'' (« Notes de chevet ») dans les [[années 990]]. Ce livre fait quant à lui partie du genre ''[[zuihitsu]]''. |

||

Parmi les plus grands poètes, souvent calligraphes eux-mêmes, on trouve : [[Ariwara no Narihira]] (825-880), la poétesse [[Ono no Komachi]] (ca. 825 - ca. 900, ''[[floruit]]'' ca. 833-857), [[Ki no Tsurayuki]] (872-945), [[Izumi Shikibu]] (900-?), le moine [[Saigyō Hōshi]] (1118-1190), [[Minamoto no Shunrai]] (1055-1129), [[Fujiwara no Mototoshi]] (1060-1142), [[Fujiwara no Shunzei]] (connu en tant que Fujiwara no Toshinari ou Shakua) (1114-1204) et la poétesse [[Fujiwara no Toshinari no Musume]]. |

|||

Le célèbre poème japonais connu sous le nom de [[Iroha]] est aussi écrit durant la période de Heian.<br/> |

Le célèbre poème japonais connu sous le nom de [[Iroha]] est aussi écrit durant la période de Heian.<br/> |

||

| Ligne 172 : | Ligne 172 : | ||

== Arts == |

== Arts == |

||

=== Poésie et calligraphie === |

=== Poésie et calligraphie === |

||

{{message galerie 2}} |

|||

<gallery mode="packed |

<gallery mode="packed" heights="180" caption="Pages de calligraphie de l'époque Heian"> |

||

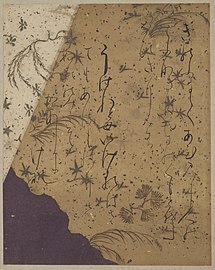

Fichier:MASU SHIKISHI.JPG|alt=Masu-Shikishi : nom du recueil calligraphié, Kiyohara-Fukuyabu : poème, déb. 10e siècle. H 13,7 x L 11,8 cm. Encre sur papier coloré.|Masu-Shikishi : nom du recueil calligraphié<ref>Voir aussi le Tsugi-shikishi dans ''Calligraphie de poèmes Waka sur papier japonais'', [http://www.emuseum.jp/detail/100414/000/000?mode=detail&d_lang=fr&s_lang=fr&class=&title=&c_e=®ion=&era=¢ury=&cptype=&owner=&pos=425&num=8 sur e-Museum]</ref>, Kiyohara-Fukuyabu : poème, déb. {{s-|X}}. H 13,7 x L {{unité|11.8|cm}}. Encre sur papier coloré. |

|||

Fichier:Page from the Ishiyama-gire - Google Art Project.jpg|alt=Attr. à Fujiwara no Sadanobu : calligraphie, déb. 12e siècle. Encre, papiers teintés et peint: argent et or. 20 × 16 cm. Anthologie des Trente-six Poètes. Freer Gallery of Art.|Attr. à Fujiwara no Sadanobu : calligraphie, déb. {{s-|XII}}. Encre, papiers teintés et peints : argent et or. {{Dunité|20|16|cm}}. Anthologie des [[Trente-six grands poètes#Les « Trente-six poètes immortels »|Trente-six Poètes]]. [[Freer Gallery of Art]]. |

|||

Fichier:36poets collection AKAHITO2.jpg|alt=Yamabe Akahito: poème, 8e siècle. Argent, or, couleur et encre sur papier orné (peint), 20 × 32 cm. Anthologie des Trente-six Poètes Temple Nishi-Hongan-ji, Kyoto|Yamabe Akahito : poème, {{s-|VIII}}. Argent, or, couleur et encre sur papier orné (peint), {{Dunité|20|32|cm}}. Anthologie des Trente-six Poètes<ref>L'un des recueils de l'Anthologie des Trente-six Poètes (Ishiyama-gire).</ref>. Temple Nishi-Hongan-ji, Kyoto. |

|||

Fichier:36poets collection TOMONORI1.JPG|alt=Ki no Tomonori : poème, 850?-904?. Argent, or, couleur et encre sur papier xylographie et peint, 20 × 32 cm. Anthologie des Trente-six Poètes. Temple Nishi-Hongan-ji, Kyoto|Ki no Tomonori : poème, 850?-904?. Argent, or, couleur et encre sur papier xylographié et peint, {{Dunité|20|32|cm}}. Anthologie des Trente-six Poètes. Temple Nishi-Hongan-ji, Kyoto. |

|||

Fichier:ISIYAMAGIRE TURAYUKI2nd.JPG|alt=Ki Turayuki (v. 868-945) : poèmes. Argent et encre sur papier orné (peint), 20 × 32 cm. Anthologie des Trente-six Poètes. Temple Nishi-Hongan-ji, Kyoto|Ki Turayuki (v. 868-945) : poèmes. Argent et encre sur papier orné (peint), {{Dunité|20|32|cm}}. Anthologie des Trente-six Poètes. Temple Nishi-Hongan-ji, Kyoto. |

|||

Fichier:Wakan roeishu 1.jpg|alt=Fujiwara no Koreyuki (mort en 1175) : calligraphie. Recueil de poèmes sur papier à décor ashide-e, Rouleau, L 1 367,9 cm ; l. 27,9 cm. Daté 1160. Musée national de Kyoto.|Fujiwara no Koreyuki (mort en 1175) : calligraphie. Recueil de poèmes sur papier à décor ''ashide-e''<ref>Il s'agit d'un recueil de poèmes chinois et japonais à chanter. Il a été recopié sur un papier décoré, selon le procédé ''ashide-e'', permettant aux tracés des idéogrammes et des caractères japonais qui composent la calligraphie de se fondre avec les tracés des dessins qui l'illustrent. : {{Lien web |langue=fr |titre=Version abrégée du Recueil de poèmes chinois et japonais à chanter (Wakan Rôei-shû), décoré en style calligraphique ''ashide-e'' |url=http://www.emuseum.jp/detail/101065/000/000?mode=detail&d_lang=fr&s_lang=fr&class=2&title=&c_e=®ion=&era=¢ury=&cptype=&owner=&pos=9&num=3 |site=e-museum |consulté le=18 février 2019}}.</ref>, Rouleau, L {{unité|1367.9|cm}} ; l. {{unité|27.9|cm}}. Daté 1160. [[Musée national de Kyoto]]. |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

L'art de la calligraphie japonaise était utilisé tant pour écrire que pour recopier et faire circuler. Il pouvait s'agir de poèmes, de romans, de journaux intimes et de lettres d'amour. Les codes régissant la vie de l'aristocratie à l'époque nécessitaient de communiquer, entre hommes et femmes, au moyen de lettres |

L'art de la calligraphie japonaise était utilisé tant pour écrire que pour recopier et faire circuler. Il pouvait s'agir de poèmes, de romans, de journaux intimes et de lettres d'amour. Les codes régissant la vie de l'aristocratie à l'époque nécessitaient de communiquer, entre hommes et femmes, au moyen de lettres dont la calligraphie et la matérialité artistique avaient une fonction tout aussi essentielle que le contenu. |

||

Une technique souvent employée, pour des poèmes, sur des frontispices, ou dans des lettres d'amour, consistait à employer « la peinture aux roseaux entremêlés », ''ashide-e''. Les [[idéogramme]]s ou les caractères japonais sont alors mêlés à des éléments peints (au lavis d'or, ou en couleurs) qui servent de fond, lequel est posé sur un papier qui peut être teinté et parfois orné par des [[xylographie]]s à la poudre d'or ou d'argent et, éventuellement, constellé de découpes de feuilles d'or ou d'argent<ref name="shimizu142">{{harvsp|Christine Shimizu 2001|id=Christine Shimizu 2001 |

Une technique souvent employée, pour des poèmes, sur des frontispices, ou dans des lettres d'amour, consistait à employer « la peinture aux roseaux entremêlés », ''ashide-e''. Les [[idéogramme]]s ou les caractères japonais sont alors mêlés à des éléments peints (au lavis d'or, ou en couleurs) qui servent de fond, lequel est posé sur un papier qui peut être teinté et parfois orné par des [[xylographie]]s à la poudre d'or ou d'argent et, éventuellement, constellé de découpes de feuilles d'or ou d'argent<ref name="shimizu142">{{harvsp|Christine Shimizu 2001|p=142|id=Christine Shimizu 2001}}.</ref>. Seule la calligraphie se trace à l'encre, noire. |

||

Une autre forme artistique nous est, aujourd'hui, impénétrable. Il s'agit de jeux semblables à nos [[rébus]] qui mélangent les mots, les lettres et les images, |

Une autre forme artistique nous est, aujourd'hui, impénétrable. Il s'agit de jeux semblables à nos [[rébus]] qui mélangent les mots, les lettres et les images, associés aux couleurs des papiers et à leurs décors. Les lettrées et leurs homologues masculins de l'époque étaient de grands amateurs de ces rébus, ''uta-e'' (« peinture poétique »)<ref>{{harvsp|Miyeko Murase, 1996|p=133|id=Miyeko Murase, 1996}}.</ref>. Chaque indice prenait sens au contact de l'ensemble, faisant référence à quelques détails littéraires précis, dans ce petit monde de l'aristocratie de Heian, qui avait la même culture en partage. |

||

=== Sculpture === |

=== Sculpture === |

||

{{message galerie 2}} |

|||

<gallery mode="packed |

<gallery mode="packed" heights="250"> |

||

Fichier:Bosatsu in the Royal Ease Posture. Hobodaiin Gantokuji temple. Kyoto2.jpg|Bosatsu assis en délassement. Fin {{s-|VIII}}. Bois peint, H. {{unité|124|cm}}. Hobodaiin Gantokuji. Kyoto. |

|||

Fichier:Shaka Muroji Kondo.jpg|Yakushi Nyorai, dit Shaka Nyorai debout. Fin {{s-|IX|e}}. Bois peint, H. {{unité|2.38|m}}. [[Murō-ji]], Nara. |

|||

Fichier:Nakatsuhime Yakushiji.jpg|Princesse Nakatsu. Vers 889-898. Divinité shintō, bois peint. H. {{unité|36|cm}}. [[Yakushi-ji]], Nara. |

|||

Fichier:Thousand armed Kannon Hosshoji.JPG|Kannon aux mille bras, debout. Vers 934. Bois coloré. H. {{unité|109.7|cm}} ({{unité|43.2|in}}), [[Hosshō-ji]], Kyoto. |

|||

Fichier:Shaka Muroji Mirokudo.jpg|Shaka Nyorai assis, v. 850-900. Cyprès peint. H. {{unité|105|cm}}. [[Murō-ji]]. Nara. |

|||

Fichier:Byodoin Monastery Amida of Howodo (313).jpg|[[Amitābha|Amida Nyorai]] assis. Sculpté par Jōchō, 1053. Bois doré, H. {{unité|300|cm}}. Hōōdō du [[Byōdō-in]], [[Uji]] (Kyoto). |

|||

Fichier:The Buddhist deity Achala Vidyaraja (Fudo Myoo), Japan, Heian period, 1100-1185 AD, colors on wood - Asian Art Museum of San Francisco - DSC01512.JPG|[[Acala]] Vidyaraja (Fudō Myōō). 1100-1185. Bois peint. Asian Art Museum of San Francisco. |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

En début de période, l'art des Tang sert encore de référence, mais le bois remplace la laque et la terre sèche qui demandaient certainement un trop grand investissement. L'image de Bouddha, la tête et le corps, est alors taillée dans un unique bloc de [[Torreya nucifera|bois de kaya]]. De nombreuses lignes évoquent les vêtements, accompagnent le modelé du corps, suivant des modèles de la fin de la [[Dynastie Tang#Arts bouddhiques|sculpture des Tang]], en bois de santal ; c'est le cas de Bosatsu assis en délassement, du {{ |

En début de période, l'art des Tang sert encore de référence, mais le bois remplace la laque et la terre sèche qui demandaient certainement un trop grand investissement. L'image de Bouddha, la tête et le corps, est alors taillée dans un unique bloc de [[Torreya nucifera|bois de kaya]]. De nombreuses lignes évoquent les vêtements, accompagnent le modelé du corps, suivant des modèles de la fin de la [[Dynastie Tang#Arts bouddhiques|sculpture des Tang]], en bois de santal ; c'est le cas de Bosatsu assis en délassement, du {{s-|VIII}} final – début {{s-|IX}} (Hobodaiin Gantokuji, Kyoto)<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001|p=108|id=Christine Shimizu 2001}}.</ref>. À la fin du même {{s-|IX}}, le Buddha Yakushi Nyorai, en bois peint ([[Murō-ji]], Nara), est toujours taillé dans un seul bloc, anciennement coloré, et possède une cavité, au dos. Les lignes du vêtement, symétriques, sont devenues purement décoratives et le corps est bien plus stylisé, suivant en cela une caractéristique propre à l'art japonais qui s'affirme à l'époque de Heian. La princesse Nakatsu, l'une des premières représentations de divinité shintō, datant de la fin du {{s-|IX}}, semble sortie d'une peinture dans le style ''yamato-e'' : on y retrouve la même stylisation, jointe au goût pour les couleurs vives. |

||

Au milieu du {{s-|XI}} l'art de la statuaire se transforme par l'inventivité du sculpteur Jōchō et de son atelier. Auparavant, au cours de l'époque de Nara les grandes statues de bois étaient taillées dans un seul bloc. Or le bois « travaille », avec le temps, il se fend, voire éclate. Les charpentiers japonais réalisent tous les assemblages à l'aide de procédés différents et tout aussi nombreux que les [[Assemblage (bois)|assemblages]] traditionnels en Occident. Ce sculpteur ayant remarqué que les cavités creusées à l'intérieur des sculptures réduisaient le risque que le bois fende, en a déduit un procédé de sculpture par assemblage de bois débités et sculptés séparément (''yosegizukuri'')<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001|id=Christine Shimizu 2001 |

Au milieu du {{s-|XI}}, l'art de la statuaire se transforme par l'inventivité du sculpteur Jōchō et de son atelier. Auparavant, au cours de l'époque de Nara, les grandes statues de bois étaient taillées dans un seul bloc. Or le bois « travaille », avec le temps, il se fend, voire éclate. Les charpentiers japonais réalisent tous les assemblages à l'aide de procédés différents et tout aussi nombreux que les [[Assemblage (bois)|assemblages]] traditionnels en Occident. Ce sculpteur, ayant remarqué que les cavités creusées à l'intérieur des sculptures réduisaient le risque que le bois fende, en a déduit un procédé de sculpture par assemblage de bois débités et sculptés séparément (''yosegizukuri'')<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001|p=110|id=Christine Shimizu 2001}}.</ref>. Son chef-d'œuvre, la statue d'Amida assis, conservé dans la salle du Phénix du [[Byōdō-in]], adopte, par ailleurs, un nouveau schéma qui a servi de modèle pour toute l'époque. Ce nouveau style, aux lignes peu nombreuses, moins naturaliste mais plus stylisé se distingue nettement de l'influence de la statuaire chinoise et affirme un style proprement japonais. |

||

=== Textes et images bouddhiques === |

=== Textes et images bouddhiques === |

||

Les textes officiels et les textes bouddhiques employaient les idéogrammes chinois. |

Les textes officiels et les textes bouddhiques employaient les idéogrammes chinois. |

||

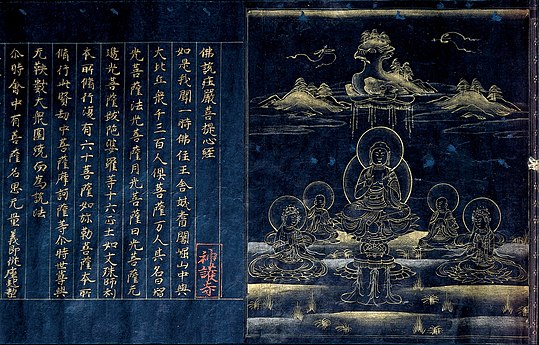

Reflets de la présence de modèles chinois de l'époque des Tang, les deux Mandala Ryōkai peints à l'or et argent sur soie pourpre vers 830, les plus vieux du Japon, seraient la copie d'une œuvre rapportée de Chine par [[Kūkai]]<ref>{{harvsp|Miyeko Murase, 1996 |

Reflets de la présence de modèles chinois de l'époque des Tang, les deux Mandala Ryōkai peints à l'or et argent sur soie pourpre vers 830, les plus vieux du Japon, seraient la copie d'une œuvre rapportée de Chine par [[Kūkai]]<ref>{{harvsp|Miyeko Murase, 1996|p=83|id=Miyeko Murase, 1996}}.</ref>, et correspondraient au [[Bouddhisme mahāyāna|Mahayana]] majoritaire en Chine à cette époque, le bouddhisme de la [[Terre pure]]. |

||

L'époque a produit un nombre incalculable de textes bouddhiques. En effet, cette époque craignait l'arrivée prochaine du [[Mappō]] (ère de dégénérescence de la [[Dharma#Bouddhisme|Loi bouddhique]]). Aussi les moines recommandaient-ils de recopier ou de faire recopier des passages ou la totalité du [[Sūtra du Lotus]], éventuellement enluminé, texte qui, tout en exposant les enseignements de Bouddha ([[Siddhartha Gautama|Shaka]]), promettait aussi au fidèle la protection divine. Le Sūtra du Lotus était au fondement des écoles [[Tendai]] et [[Bouddhisme de Nichiren|Nichiren]] au Japon. |

L'époque a produit un nombre incalculable de textes bouddhiques. En effet, cette époque craignait l'arrivée prochaine du [[Mappō]] (ère de dégénérescence de la [[Dharma#Bouddhisme|Loi bouddhique]]). Aussi les moines recommandaient-ils de recopier ou de faire recopier des passages ou la totalité du [[Sūtra du Lotus]], éventuellement enluminé, texte qui, tout en exposant les enseignements de Bouddha ([[Siddhartha Gautama|Shaka]]), promettait aussi au fidèle la protection divine. Le Sūtra du Lotus était au fondement des écoles [[Tendai]] et [[Bouddhisme de Nichiren|Nichiren]] au Japon. |

||

À partir du {{s-|XI}}, c'est dans l'entourage impérial et parmi les membres des Fujiwara que se développe un véritable art du sūtra. Comme pour les [[peinture en Corée#Peinture Goryeo (918–1392)|sûtra recopiés en Corée à cette époque]], les sûtra du temple [[Jingo-ji]] sont calligraphiés et peints à la poudre d'or sur papier bleu indigo. Sur la page frontispice, au-dessus du Bouddha en train de prêcher, la montagne en forme d'aigle figure le mont Ryôju (Ryôju-sen) où siège le Bouddha Shaka<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001|id=Christine Shimizu 2001 |

À partir du {{s-|XI}}, c'est dans l'entourage impérial et parmi les membres des Fujiwara que se développe un véritable art du sūtra. Comme pour les [[peinture en Corée#Peinture Goryeo (918–1392)|sûtra recopiés en Corée à cette époque]], les sûtra du temple [[Jingo-ji]] sont calligraphiés et peints à la poudre d'or sur papier bleu indigo. Sur la page frontispice, au-dessus du Bouddha en train de prêcher, la montagne en forme d'aigle figure le mont Ryôju (Ryôju-sen) où siège le Bouddha Shaka<ref>{{harvsp|Christine Shimizu 2001|p=141|id=Christine Shimizu 2001}}.</ref>. |

||

Les sûtra du temple [[Shi Tennō-ji]], d'Osaka, ont l'aspect de livres en forme d'éventails, décorés de calligraphies à l'encre. Mais ces calligraphies ont été apposées sur des scènes de la vie quotidienne imprimées à l'aide de planches en bois gravé (des [[xylographie]]s) sur les éventails. Le décor comme motif placé sous le texte (''shitae'') caractérise les sûtra de la fin de l'époque de Heian et l'époque de Kamakura<ref name="shimizu142"/>. |

Les sûtra du temple [[Shi Tennō-ji]], d'Osaka, ont l'aspect de livres en forme d'éventails, décorés de calligraphies à l'encre. Mais ces calligraphies ont été apposées sur des scènes de la vie quotidienne imprimées à l'aide de planches en bois gravé (des [[xylographie]]s) sur les éventails. Le décor comme motif placé sous le texte (''shitae'') caractérise les sûtra de la fin de l'époque de Heian et l'époque de Kamakura<ref name="shimizu142"/>. |

||

{{message galerie 2}} |

|||

<gallery mode="packed |

<gallery mode="packed" heights="230" caption="Divers textes & images"> |

||

Fichier:Mandala Ryōkai. Circa 830. Kyôto, Jingo-ji.jpg|Mandala Ryōkai (d'une paire). Encre à la poudre d'or et d'argent, soie pourpre. H. 4,11 m. Vers 830. [[Jingo-ji]], Kyōto. |

|||

Fichier:Yellow-Fudo-manshu.jpg|[[Acala]] (Fudō Myōō). {{s-|XII}} d'après le modèle de 838 d'[[Enchin]]. Peinture sur soie, H. {{unité|168|cm}}. [[Manshu-in]], Kyōto. |

|||

Fichier:Taizokai.jpg|''[[Mandala|Mandara]] de la Matrice de la grande compassion'', dit ''Mandara du [[Shingon]].in'', 899. Couleurs sur soie, {{Dunité|183|154|cm}}. [[Tō-ji]], Kyōto<ref>Description détaillée : {{harvsp|Christine Shimizu 2001|id=Christine Shimizu 2001|p=120}}</ref>. |

|||

Fichier:Sutra Frontispiece Depicting the Preaching Buddha (detail) - Google Art Project.jpg|Frontispice du Sūtra du Lotus, du [[Jingo-ji]]. 1185. Or et argent sur papier teinté indigo, sceau du temple: en rouge. H. {{unité|25.7|cm}}. [[Cincinnati Art Museum]]. |

|||

Fichier:Shaka Nyorai.jpg|Bouddha Shaka. Couleurs et or sur soie, H. {{unité|160|cm}}. Première moitié {{s-| |

Fichier:Shaka Nyorai.jpg|Bouddha Shaka. Couleurs et or sur soie, H. {{unité|160|cm}}. Première moitié du {{s-|XII}}. Kyoto, musée national. |

||

Fichier:Fan-paper album 12.jpg|''Sûtra du Lotus'', livre en forme d'éventail, 22 pages. {{s-| |

Fichier:Fan-paper album 12.jpg|''Sûtra du Lotus'', livre en forme d'éventail, 22 pages. {{s-|XII}}. Gravure et couleurs sur papier, L. {{unité|25|cm}}. Musée national de Tōkyō. |

||

Suiten KNM |

Fichier:Suiten KNM.jpg|Suiten ([[Varuna]]). 1127. Couleurs sur soie, H. {{unité|144|cm}}. Musée national de Kyoto<ref>Une des douze peintures utilisées lors de la cérémonie des prières ésotériques du Nouvel An, à Mishio, au Shingon-in (palais Heian).</ref>. |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

| Ligne 228 : | Ligne 228 : | ||

La peinture bouddhique tend à s'adoucir, à la fin de la période, dans le choix des figures et dans leur présentation. |

La peinture bouddhique tend à s'adoucir, à la fin de la période, dans le choix des figures et dans leur présentation. |

||

En effet, datant de la première moitié {{s-| |

En effet, datant de la première moitié {{s-|XII}}, le « Shaka rouge » Shaka Nyorai, du musée national de Kyoto, émerge dans un halo de lumière dorée, en douceur, avec des transitions infinies par la magie du ''[[kirikane]]''<ref>{{harvsp|Miyeko Murase, 1996|p=110|id=Miyeko Murase, 1996}}.</ref> : les petites formes lumineuses du halo, de la robe et du piédestal, innombrables, sont découpées dans la feuille d'or (comme pour la [[laque#Glossaire des termes japonais|laque de même type]]) et appliqués sur la soie ; à cela s'ajoutent les courbes amples et l'expression du Bouddha, d'un calme infini. |

||

Cet usage de l'or en peinture est dans la logique de son usage pour l'élite, que ce soit sur le papier pour la calligraphie, ou pour les paravents et les laques ''[[maki-e]]''. L'or est ce qui distingue l'aristocratie du reste de la population et ce qui la met sur un pied d'égalité avec d'autres aristocraties, chinoises, coréennes, à cette époque. |

Cet usage de l'or en peinture est dans la logique de son usage pour l'élite, que ce soit sur le papier pour la calligraphie, ou pour les paravents et les laques ''[[maki-e]]''. L'or est ce qui distingue l'aristocratie du reste de la population et ce qui la met sur un pied d'égalité avec d'autres aristocraties, chinoises, coréennes, à cette époque. |

||

=== Peinture profane === |

=== Peinture profane === |

||

{{message galerie 2}} |

|||

<gallery mode="packed |

<gallery mode="packed" heights="180" caption="Peintures profanes"> |

||

Byodoin Wall Painting JYOHIN GESYOU NorthDoor.JPG|Descente d'Amida sur Terre. Détail, porte Nord, salle du Phénix, [[Byōdō-in]], près de Kyōto. Peinture sur bois, vers 1053. |

Fichier:Byodoin Wall Painting JYOHIN GESYOU NorthDoor.JPG|Descente d'Amida sur Terre. Détail, porte Nord, salle du Phénix, [[Byōdō-in]], près de Kyōto. Peinture sur bois, vers 1053. |

||

Byodoin Wall Paintings CHUHIN-JYOSEI East2.JPG|Paysage au début du printemps. Détail, porte Est, salle du Phénix, [[Byōdō-in]], près de Kyōto. Peinture sur bois, vers 1053. |

Fichier:Byodoin Wall Paintings CHUHIN-JYOSEI East2.JPG|Paysage au début du printemps. Détail, porte Est, salle du Phénix, [[Byōdō-in]], près de Kyōto. Peinture sur bois, vers 1053. |

||

Byodoin Wall Painting CHUHIN-JYOSEI East.JPG|Paysage au début du printemps. Détail, porte Est, salle du Phénix, [[Byōdō-in]], près de Kyōto. Peinture sur bois, vers 1053. |

Fichier:Byodoin Wall Painting CHUHIN-JYOSEI East.JPG|Paysage au début du printemps. Détail, porte Est, salle du Phénix, [[Byōdō-in]], près de Kyōto. Peinture sur bois, vers 1053. |

||

Kozanji 01.jpg| |

Fichier:Kozanji 01.jpg|alt=Rouleau des « Caricatures d'animaux » (détail). Emaki du 2e quart du 12e siècle. Encre sur papier, H. 30 cm.|[[Chōjū-giga|Rouleau des « Caricatures d'animaux »]] (détail). ''[[Emaki]]'' du {{2e}} quart du {{s-|XII}}. Encre sur papier, H. {{unité|30|cm}}. |

||

Chouju 1st scroll-04.jpg|Idem : partie centrale du premier rouleau. |

Fichier:Chouju 1st scroll-04.jpg|alt=Idem : partie centrale du premier rouleau.|Idem : partie centrale du premier rouleau. |

||

Hell Scroll Nara Iron Mortar.tif|[[Rouleaux des enfers|Rouleau enluminé des Enfers]]: ''L'Enfer du mortier de fer''. Fin {{s-| |

Fichier:Hell Scroll Nara Iron Mortar.tif|alt=Rouleau enluminé des Enfers : L'Enfer du mortier de fer. Fin du XIIe siècle. Couleurs sur papier, 26 × 434 cm. Musée national de Nara.|[[Rouleaux des enfers|Rouleau enluminé des Enfers]] : ''L'Enfer du mortier de fer''. Fin du {{s-|XII}}. Couleurs sur papier, {{Dunité|26|434|cm}}. [[Musée national de Nara]]. |

||

Genji emaki azumaya.jpg|Détail d'un des [[rouleaux illustrés du Dit du Genji|rouleaux illustrés du ''Dit du Genji'']] (''[[emaki]]''). Écrit au {{s-| |

Fichier:Genji emaki azumaya.jpg|alt=Détail d'un des rouleaux illustrés du Dit du Genji (emaki). Écrit au 11e siècle par Murasaki Shikibu. Peint vers 1130. H. 21,8 cm. Musée d'Art Tokugawa.|Détail d'un des [[rouleaux illustrés du Dit du Genji|rouleaux illustrés du ''Dit du Genji'']] (''[[emaki]]''). Écrit au {{s-|XI}} par [[Murasaki Shikibu]]. Peint vers 1130. H. {{unité|21.8|cm}}. [[Musée d'Art Tokugawa]]<ref>Le rideau à panneaux multiples situé au centre, en bas de l’image, est un ''{{Lien|Kichō}}''.</ref>. |

||

Genji emaki 01003 001.jpg|Fragment du même ''[[emaki]]'' peint vers 1130, |

Fichier:Genji emaki 01003 001.jpg|alt=Fragment du même emaki peint vers 1130, du Dit du Genji. H. 21,8 cm. Papier à décor peint et or. Musée Gotoh.|Fragment du même ''[[emaki]]'' peint vers 1130, [[Rouleaux illustrés du Dit du Genji|du ''Dit du Genji'']]. H. {{unité|21.8|cm}}. Papier à décor peint et or. [[Musée Gotoh]]<ref>{{Lien web |langue=ja |titre=Genji Monogatari |url=https://www.gotoh-museum.or.jp/collection/genji.html|site=Musée Gotoh|consulté le=13 janvier 2019}} : Le calligraphe/peintre (?) pourrait être Fujiwara Takanori (1126-74?), un artiste de cour célèbre à cette époque.</ref>. |

||

NEZAME MONOGATARI1 handscroll.jpg|[[Yoru no Nezame|Rouleau enluminé du ''Roman de Nezame'']]. Couleur, or, argent sur papier. |