« Théâtre optique » : différence entre les versions

m à l'occasion du centenaire |

m →Filiations contemporaines : Corrections mineures Balises : Modification par mobile Modification par application mobile Modification avec l’application Android |

||

| (17 versions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

[[Image:Reynaud-Pantomimes.jpg|thumb| |

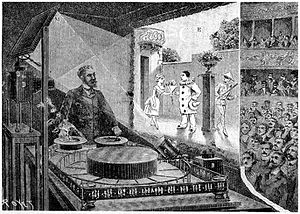

[[Image:Reynaud-Pantomimes.jpg|thumb|250px|right|Affiche d'inauguration du théâtre optique en 1892.]] |

||

Le '''Théâtre optique''' est une invention de [[Charles-Émile Reynaud]], dessinateur, photographe, et professeur de sciences, brevetée en [[1888]]. Le théâtre optique réunit les techniques de l'analyse du mouvement et celle de la projection à l'aide d'une [[lanterne magique]]. {{citation|Tous les appareils de Reynaud reposent sur le même principe : la compensation optique par miroirs prismatiques. Grâce à ce système, Reynaud va être à l'avant-garde de l'animation et des projections lumineuses<ref>{{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Laurent Mannoni |auteur2=Donata Pesenti Campagnoni|titre=Lanterne magique et film peint |sous-titre=400 ans de Cinéma |éditeur=La Martinière/La Cinémathèque française |

Le '''Théâtre optique''' est une invention de [[Charles-Émile Reynaud]], dessinateur, photographe, et professeur de sciences, brevetée en [[1888]]. Le théâtre optique réunit les techniques de l'analyse du mouvement et celle de la projection à l'aide d'une [[lanterne magique]]. {{citation|Tous les appareils de Reynaud reposent sur le même principe : la compensation optique par miroirs prismatiques. Grâce à ce système, Reynaud va être à l'avant-garde de l'animation et des projections lumineuses<ref>{{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Laurent Mannoni |auteur2=Donata Pesenti Campagnoni |titre=Lanterne magique et film peint |sous-titre=400 ans de Cinéma |lieu=Paris |éditeur=La Martinière/La Cinémathèque française |année=2009 |pages totales=333 |passage=252 |isbn=978-2-7324-3993-8}}</ref>.}} La [[compensation optique]] par miroirs prismatiques permet aux vignettes dessinées de paraître immobiles un très court instant alors qu'en fait elles défilent de façon continue. Cette invention est l'aboutissement d'une recherche longue de plus de quinze ans. Émile Reynaud commence ses recherches sur les [[jouet optique|jeux d'optique]] dès [[1876]], en créant le [[Praxinoscope]], breveté en [[1877]]. Le chercheur décline cette invention en plusieurs "jouets de salon", qu'il fait fabriquer et commercialise : le [[Praxinoscope-théâtre]], breveté en [[1879]], puis le [[Praxinoscope à projection]], en [[1880]], et enfin le Théâtre optique. Les jouets optiques, dont le cycle ne dépassait pas 2 secondes, ne racontaient pas d'histoire. Avec l'invention du Théâtre optique, Émile Reynaud est le premier [[réalisateur]] des premiers [[dessin animé|dessins animés]] du [[cinéma]], dans le sens où un dessin animé est une [[fiction]] composée d'images en mouvement. Le Théâtre optique est l'avènement des premières projections d'images animées sur un grand écran devant un public payant assemblé ({{date-|28 octobre 1892}}), avant celles des [[frères Lumière]] ({{date-|décembre 1895}}). |

||

== Fonctionnement == |

== Fonctionnement == |

||

Le théâtre optique conserve la base du [[praxinoscope]], c'est-à-dire les miroirs du cylindre central à facettes. Les bandes de ce praxinoscope géant contiennent 300 (''[[Clown et ses chiens]]'', 1890) à 700 (''[[Un Bon bock]]'', 1888) dessins faits à la main par Émile Reynaud sur des carrés de [[gélatine]] protégés de l'humidité par un recouvrement de [[gomme-laque]]<ref>Idem |passage=253</ref>. Il dessine d'un côté à l'[[encre de Chine]] les personnages, puis les colorie sur la face opposée, comme dans la technique des [[cellulos]] qui sera développée bien plus tard. Son épouse appose de la peinture noire à l'extérieur du tracé des personnages, afin que la lumière ne puisse traverser (et projeter) que les dessins. Les images sont mises dans des cadres en papier fort souple (identiques aux cadres de [[diapositive]]s) qui sont assemblés sur chaque bord par un jeu de fines lamelles métalliques souples recouvertes de tissu. Entre chaque vignette, une perforation sert à entraîner le cylindre à miroirs central et permet la synchronisation de l'effet de compensation optique avec le défilement des dessins. Les perforations, contrairement à celles des pellicules perforées utilisées depuis 1891 par l'Américain [[Thomas Edison]], et celles qu'utilisera [[Louis Lumière]], ne servent pas à l'entraînement de la bande, mais elles entraînent la rotation du cylindre à miroirs. |

[[Image:Theatreoptique.jpg|thumb|left|300px|Fonctionnement du théâtre optique (gravure de [[Louis Poyet]]).]]Le théâtre optique conserve la base du [[praxinoscope]], c'est-à-dire les miroirs du cylindre central à facettes. Les bandes de ce praxinoscope géant contiennent 300 (''[[Clown et ses chiens]]'', 1890) à 700 (''[[Un Bon bock]]'', 1888) dessins faits à la main par Émile Reynaud sur des carrés de [[gélatine]] protégés de l'humidité par un recouvrement de [[gomme-laque]]<ref>Idem |passage=253</ref>. Il dessine d'un côté à l'[[encre de Chine]] les personnages, puis les colorie sur la face opposée, comme dans la technique des [[cellulos]] qui sera développée bien plus tard. Son épouse appose de la peinture noire à l'extérieur du tracé des personnages, afin que la lumière ne puisse traverser (et projeter) que les dessins. Les images sont mises dans des cadres en papier fort souple (identiques aux cadres de [[diapositive]]s) qui sont assemblés sur chaque bord par un jeu de fines lamelles métalliques souples recouvertes de tissu. Entre chaque vignette, une perforation sert à entraîner le cylindre à miroirs central et permet la synchronisation de l'effet de compensation optique avec le défilement des dessins. |

||

[[File:Film-théatre-Optique.jpg|thumb|La ''bande'' d'Émile Reynaud.]] |

|||

Les perforations, contrairement à celles des pellicules perforées utilisées depuis 1891 par l'Américain [[Thomas Edison]], et celles qu'utilisera [[Louis Lumière]], ne servent pas à l'entraînement de la bande, mais elles entraînent la rotation du cylindre à miroirs. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Comme pour le [[praxinoscope-théâtre]], personnages et décors sont dissociés. Les personnages sont projetés par une première lanterne magique qui les renvoie sur les miroirs du cylindre à facettes puis, à travers plusieurs lentilles, sur l'arrière de l'écran ([[projection cinématographique|rétro-projection]]). Le décor fixe est projeté par une seconde lanterne magique. Cette technique, qui sera utilisée plus tard avec les cellulos, représente une économie de moyens, évitant à l'artiste le travail laborieux et inutile de la reproduction du décor derrière chaque vignette de la bande. {{citation|Le décor, dessiné sur une plaque de verre, est projeté frontalement par une seconde lanterne, afin d'éviter un travail superflu et fastidieux de répétition du décor derrière chaque dessin des personnages. Le décor apparaît ainsi légèrement en transparence dans la matière des personnages<ref>[[Marie-France Briselance]] et Jean-Claude Morin, ''[[Grammaire du cinéma]]'', Paris, Nouveau Monde éditions, 2010, {{ISBN|978-2-84736-458-3}}, 588 pages, citation des pages 21-23</ref>.}} De minuscules aimants placés sur la bande permettent également d'actionner des procédés de bruitage simples durant la projection, afin de soutenir l'action (chocs, sonneries, etc). |

||

| ⚫ | Le public assiste aux saynètes animées peintes, qu'Émile Reynaud a nommées « pantomimes lumineuses », avec un accompagnement au piano par [[Gaston Paulin]] qui signe ainsi les premières musiques originales du cinéma. En effet, sauf improvisation d'Émile Reynaud qu'il suit en adaptant sa musique, celle-ci est transcrite sur des partitions qui sont aujourd'hui sauvegardées. |

||

| ⚫ | |||

[[Image:Theatreoptique.jpg|thumb|left|350px|Fonctionnement du théâtre optique (gravure de [[Louis Poyet]]).]] |

|||

| ⚫ | Comme pour le [[praxinoscope-théâtre]], personnages et décors sont dissociés. Les personnages sont projetés par une première lanterne magique qui les renvoie sur les miroirs du cylindre à facettes puis, à travers plusieurs lentilles, sur l'arrière de l'écran ([[projection cinématographique|rétro-projection]]). Le décor fixe est projeté par une seconde lanterne magique. Cette technique, qui sera utilisée plus tard avec les cellulos, représente une économie de moyens, évitant à l'artiste le travail laborieux et inutile de la reproduction du décor derrière chaque vignette de la bande. {{citation|Le décor, dessiné sur une plaque de verre, est projeté frontalement par une seconde lanterne, afin d'éviter un travail superflu et fastidieux de répétition du décor derrière chaque dessin des personnages. Le décor apparaît ainsi légèrement en transparence dans la matière des personnages<ref>[[Marie-France Briselance]] et Jean-Claude Morin, ''[[Grammaire du cinéma]]'', Paris, Nouveau Monde éditions, 2010, {{ISBN|978-2-84736-458-3}}, 588 pages, citation des pages 21-23</ref>.}} De minuscules aimants placés sur la bande permettent également d'actionner des procédés de bruitage simples durant la projection, afin de soutenir l'action (chocs, sonneries, etc). |

||

| ⚫ | Le public assiste aux saynètes animées peintes, qu'Émile Reynaud a nommées « pantomimes lumineuses », avec un accompagnement au piano par [[Gaston Paulin]] qui signe ainsi les premières musiques originales du cinéma. En effet, sauf improvisation d'Émile Reynaud qu'il suit en adaptant sa musique, celle-ci est transcrite sur des partitions qui sont aujourd'hui |

||

== Historique == |

== Historique == |

||

Malgré ce qu'affirment bon nombre d'auteurs, le Théâtre optique ne fait pas partie du [[précinéma]], dont chaque spectacle est cyclique et ne dure qu'une seconde, ou deux tout au plus, comme c'est le cas avec toute la série des Praxinoscope de Reynaud. Les premiers « films » du cinéma, tournés en (1891) par [[William Kennedy Laurie Dickson]] (le mot anglais ''film'', appliqué au cinéma, l'a été par Thomas Edison), ne dépassent pas en durée 50 secondes et les futures « vues photographiques animées » de Louis Lumière (1895) seront tout aussi courtes. Les Pantomimes lumineuses, elles, durent 1 minute 30, pour les plus courtes, 5 minutes pour les plus longues. |

Malgré ce qu'affirment bon nombre d'auteurs, le Théâtre optique ne fait pas partie du [[précinéma]], dont chaque spectacle est cyclique et ne dure qu'une seconde, ou deux tout au plus, comme c'est le cas avec toute la série des Praxinoscope de Reynaud. Les premiers « films » du cinéma, tournés en (1891) par [[William Kennedy Laurie Dickson]] (le mot anglais ''film'', appliqué au cinéma, l'a été par Thomas Edison), ne dépassent pas en durée 50 secondes et les futures « vues photographiques animées » de Louis Lumière (1895) seront tout aussi courtes. Les Pantomimes lumineuses, elles, durent 1 minute 30, pour les plus courtes, 5 minutes pour les plus longues. |

||

Le Théâtre optique est invité à se produire au [[musée Grévin]] dans son Cabinet fantastique, moyennant un [[Clause léonine|contrat léonin]] qui interdit à Reynaud de présenter ses spectacles ailleurs qu'au musée. La première séance a lieu le 28 octobre 1892. Jusqu'en mars 1900, plus d'un demi-million de spectateurs assistent à ces projections en payant un droit d'entrée, ce qui est un résultat remarquable pour une salle aux dimensions modestes. |

Le Théâtre optique est invité à se produire au [[musée Grévin]] dans son Cabinet fantastique, moyennant un [[Clause léonine|contrat léonin]] qui interdit à Reynaud de présenter ses spectacles ailleurs qu'au musée. La première séance a lieu le {{date-|28 octobre 1892}}. Jusqu'en {{date-|mars 1900}}, plus d'un demi-million de spectateurs assistent à ces projections en payant un droit d'entrée, ce qui est un résultat remarquable pour une salle aux dimensions modestes. |

||

Avec le succès des projections du [[Cinématographe]] des [[frères Lumière]] en 1895, la fin des projections au musée Grévin et le déclin de son entreprise de fabrication de praxinoscopes, Émile Reynaud entre dans une phase de dépression qui le mène finalement à une action désespérée : il revend une partie de son matériel au poids du cuivre et du bois. Entre 1910 et 1913, il entreprend la destruction de ses bandes, seuls ''[[Pauvre Pierrot]]'', ''[[Autour d'une cabine]]'' et quelques fragments des autres films échappent à ce quasi suicide. |

Avec le succès des projections du [[Cinématographe]] des [[frères Lumière]] en 1895, la fin des projections au musée Grévin et le déclin de son entreprise de fabrication de praxinoscopes, Émile Reynaud entre dans une phase de dépression qui le mène finalement à une action désespérée : il revend une partie de son matériel au poids du cuivre et du bois. Entre 1910 et 1913, il entreprend la destruction de ses bandes, seuls ''[[Pauvre Pierrot]]'', ''[[Autour d'une cabine]]'' et quelques fragments des autres films échappent à ce quasi suicide. |

||

== Les Pantomimes lumineuses == |

== Les Pantomimes lumineuses == |

||

| ⚫ | Le terme ''Pantomimes lumineuses'' désigne le spectacle complet proposé par Émile Reynaud, à l'aide de son appareil Théâtre optique, au [[Théâtre Grévin|Cabinet fantastique]] du [[Musée Grévin]] à partir du {{date|28 octobre 1892}} incluant l'accompagnement au piano avec une musique originale composée par Gaston Paulin ; ce terme s’étend ensuite à chacune des saynètes proposées en dessins animés, excluant les saynètes en photographies animées qu'Émile Reynaud proposera également, à partir de [[1896]], et qu'il appellera des ''Photo-peintures animées''<ref>Voir [http://www.emilereynaud.fr/index.php/post/Cin%C3%A9scopie-n%C2%B027-Septembre-2012-Page-5 Christelle Odoux, ''Émile Reynaud et la photographie'', Cinéscopie {{n°|27}}, septembre 2012, Page 5]</ref>. |

||

[[Image:Pauvre Pierrot.png|thumb|300px|right|''Pauvre Pierrot'' (1892)]] |

|||

| ⚫ | Le terme ''Pantomimes lumineuses'' désigne |

||

* ''[[Un Bon bock]]'', peinte en [[1888]] ; il ne reste qu'un fragment dans les fonds de la [[Cinémathèque française]]. |

* ''[[Un Bon bock]]'', peinte en [[1888]] ; il ne reste qu'un fragment dans les fonds de la [[Cinémathèque française]]. |

||

| Ligne 30 : | Ligne 29 : | ||

* ''Le Premier cigare'', photo-peinture animée proposée en [[1897]], reprise d'une pantomime de [[Félix Galipaux]] |

* ''Le Premier cigare'', photo-peinture animée proposée en [[1897]], reprise d'une pantomime de [[Félix Galipaux]] |

||

* ''Les Clowns Price'', photo-peinture [[chronophotographie|chronophotographiée]] en [[1898]] mais qui ne sera jamais présentée au public |

* ''Les Clowns Price'', photo-peinture [[chronophotographie|chronophotographiée]] en [[1898]] mais qui ne sera jamais présentée au public |

||

Les bandes restaurées ont été présentées à l'occasion du centenaire du Théâtre optique en 1992. |

Les bandes restaurées ont été présentées à l'occasion du centenaire du Théâtre optique en 1992. |

||

Voici in extenso le film ''Pauvre Pierrot'', premier [[dessin animé]] du cinéma, réalisé par Émile Reynaud en 1892. Restitué par [[Julien Pappé]], avec le thème musical de Gaston Paulin : |

|||

[[file:Pauvre Pierrot (Emile Reynaud, 1892).webm|200 px|centre|thumb|''Pauvre Pierrot'', premier dessin animé de l'histoire (1892).]] |

|||

== Filiations contemporaines == |

== Filiations contemporaines == |

||

Le terme théâtre optique est parfois utilisé pour des installations vidéos, bien que leur principe soit plus proche de celui du [[praxinoscope-théâtre]] que du théâtre optique. On peut visualiser, aménagée dans une sorte de caisson, une animation en surimpressions sur un décor fixe, par un jeu de reflets sur une plaque de verre inclinée. Le plasticien et vidéaste [[Pierrick Sorin]] a créé plusieurs de ces installations. Une de ses œuvres utilisant ce procédé, le "Visualiseur personnel d'images mentales" [http://www.ac-nancy-metz.fr/DAAC/daac09/domaines_cult/epinal09/artistes/Pierrick%20SORIN%20.pdf] a fait l'objet d'une acquisition par le [[Musée départemental d'art ancien et contemporain]] |

Le terme théâtre optique est parfois utilisé pour des installations vidéos, bien que leur principe soit plus proche de celui du [[praxinoscope-théâtre]] que du théâtre optique. On peut visualiser, aménagée dans une sorte de caisson, une animation en surimpressions sur un décor fixe, par un jeu de reflets sur une plaque de verre inclinée. Le plasticien et vidéaste [[Pierrick Sorin]] a créé plusieurs de ces installations. Une de ses œuvres utilisant ce procédé, le "Visualiseur personnel d'images mentales" <ref>[http://www.ac-nancy-metz.fr/DAAC/daac09/domaines_cult/epinal09/artistes/Pierrick%20SORIN%20.pdf]</ref> a fait l'objet d'une acquisition par le [[Musée départemental d'art ancien et contemporain]] d'[[Épinal]] en 2003. |

||

Un autre artiste, réalisateur et scénographe, [[Bruno Cohen]], développe également depuis 1990 ces dispositifs de théâtre optique ou virtuel. En 1997, une de ses œuvres, "camera virtuosa"[http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyreader$598] |

Un autre artiste, réalisateur et scénographe, [[Bruno Cohen]], développe également depuis 1990 ces dispositifs de théâtre optique ou virtuel. En 1997, une de ses œuvres, "camera virtuosa"<ref>[http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyreader$598]</ref> est partie intégrante de la collection permanente du Musée des Medias au ZKM de Karlsruhe en Allemagne. Il poursuit depuis cette date la conception et la réalisation de plus de 80 théâtres virtuels pour le monde des musées et le spectacle vivant. |

||

== Références == |

== Références == |

||

| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||

== Annexes == |

== Annexes == |

||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

* Dominique Auzel |

* {{ouvrage| auteur1=Dominique Auzel|nom1=Auzel| titre=Émile Reynaud et l'image s'anima<!-- | éditeur=Éditions du May --><!-- | année=1992 -->| éditeur=Dreamland éditeur| année=2000| isbn=2-906450-72-3}} (réédition, Dreamland éditeur, 2000, {{ISBN|2-910027-37-6}}). Biographie d'Émile Reynaud avec photos en couleurs. |

||

* {{article| auteur1=[[Gaston Tissandier]]| nom1=Tissandier| titre=Le théâtre optique| périodique=La Nature| numéro=999| lieu=Paris| jour=23| mois=juillet| année=1992}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=en|auteur1=[[Giannalberto Bendazzi]]|nom1=Bendazzi|préface=[[Eric Goldberg (animateur)|Eric Goldberg]], [[Tom Sito]], [[Maureen Furniss]], [[John Canemaker]], [[Jerzy Kucia]], [[Priit Pärn]], [[Bruno Bozzetto]], [[Kōji Yamamura|Yamamura Koji]], [[Michel Ocelot]]|titre=Animation A World History|volume=I|titre volume=Foundations — The Golden Age|éditeur=CRC Press, Focal Press|année=2016|pages totales=226|isbn=978-1-138-85452-9}} (3 volumes: {{ISBN|978-1-138-94307-0}}) |

|||

=== Article connexe === |

=== Article connexe === |

||

| Ligne 55 : | Ligne 57 : | ||

{{DEFAULTSORT:Théâtre optique}} |

{{DEFAULTSORT:Théâtre optique}} |

||

[[Catégorie:Appareil de projection]] |

[[Catégorie:Appareil de projection]] |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Techniques d'animation]] |

||

[[Catégorie:Invention française]] |

[[Catégorie:Invention française]] |

||

Dernière version du 5 janvier 2024 à 09:11

Le Théâtre optique est une invention de Charles-Émile Reynaud, dessinateur, photographe, et professeur de sciences, brevetée en 1888. Le théâtre optique réunit les techniques de l'analyse du mouvement et celle de la projection à l'aide d'une lanterne magique. « Tous les appareils de Reynaud reposent sur le même principe : la compensation optique par miroirs prismatiques. Grâce à ce système, Reynaud va être à l'avant-garde de l'animation et des projections lumineuses[1]. » La compensation optique par miroirs prismatiques permet aux vignettes dessinées de paraître immobiles un très court instant alors qu'en fait elles défilent de façon continue. Cette invention est l'aboutissement d'une recherche longue de plus de quinze ans. Émile Reynaud commence ses recherches sur les jeux d'optique dès 1876, en créant le Praxinoscope, breveté en 1877. Le chercheur décline cette invention en plusieurs "jouets de salon", qu'il fait fabriquer et commercialise : le Praxinoscope-théâtre, breveté en 1879, puis le Praxinoscope à projection, en 1880, et enfin le Théâtre optique. Les jouets optiques, dont le cycle ne dépassait pas 2 secondes, ne racontaient pas d'histoire. Avec l'invention du Théâtre optique, Émile Reynaud est le premier réalisateur des premiers dessins animés du cinéma, dans le sens où un dessin animé est une fiction composée d'images en mouvement. Le Théâtre optique est l'avènement des premières projections d'images animées sur un grand écran devant un public payant assemblé (), avant celles des frères Lumière ().

Fonctionnement[modifier | modifier le code]

Le théâtre optique conserve la base du praxinoscope, c'est-à-dire les miroirs du cylindre central à facettes. Les bandes de ce praxinoscope géant contiennent 300 (Clown et ses chiens, 1890) à 700 (Un Bon bock, 1888) dessins faits à la main par Émile Reynaud sur des carrés de gélatine protégés de l'humidité par un recouvrement de gomme-laque[2]. Il dessine d'un côté à l'encre de Chine les personnages, puis les colorie sur la face opposée, comme dans la technique des cellulos qui sera développée bien plus tard. Son épouse appose de la peinture noire à l'extérieur du tracé des personnages, afin que la lumière ne puisse traverser (et projeter) que les dessins. Les images sont mises dans des cadres en papier fort souple (identiques aux cadres de diapositives) qui sont assemblés sur chaque bord par un jeu de fines lamelles métalliques souples recouvertes de tissu. Entre chaque vignette, une perforation sert à entraîner le cylindre à miroirs central et permet la synchronisation de l'effet de compensation optique avec le défilement des dessins.

Les perforations, contrairement à celles des pellicules perforées utilisées depuis 1891 par l'Américain Thomas Edison, et celles qu'utilisera Louis Lumière, ne servent pas à l'entraînement de la bande, mais elles entraînent la rotation du cylindre à miroirs.

Émile Reynaud anime lui-même l'ensemble en actionnant les deux bobines, une émettrice et une réceptrice. Il peut ralentir, accélérer ou revenir en arrière à volonté, s'arrêter sur un dessin, etc., lui permettant ainsi d'improviser un supplément de spectacle en fonction des réactions du public.

Comme pour le praxinoscope-théâtre, personnages et décors sont dissociés. Les personnages sont projetés par une première lanterne magique qui les renvoie sur les miroirs du cylindre à facettes puis, à travers plusieurs lentilles, sur l'arrière de l'écran (rétro-projection). Le décor fixe est projeté par une seconde lanterne magique. Cette technique, qui sera utilisée plus tard avec les cellulos, représente une économie de moyens, évitant à l'artiste le travail laborieux et inutile de la reproduction du décor derrière chaque vignette de la bande. « Le décor, dessiné sur une plaque de verre, est projeté frontalement par une seconde lanterne, afin d'éviter un travail superflu et fastidieux de répétition du décor derrière chaque dessin des personnages. Le décor apparaît ainsi légèrement en transparence dans la matière des personnages[3]. » De minuscules aimants placés sur la bande permettent également d'actionner des procédés de bruitage simples durant la projection, afin de soutenir l'action (chocs, sonneries, etc).

Le public assiste aux saynètes animées peintes, qu'Émile Reynaud a nommées « pantomimes lumineuses », avec un accompagnement au piano par Gaston Paulin qui signe ainsi les premières musiques originales du cinéma. En effet, sauf improvisation d'Émile Reynaud qu'il suit en adaptant sa musique, celle-ci est transcrite sur des partitions qui sont aujourd'hui sauvegardées.

Historique[modifier | modifier le code]

Malgré ce qu'affirment bon nombre d'auteurs, le Théâtre optique ne fait pas partie du précinéma, dont chaque spectacle est cyclique et ne dure qu'une seconde, ou deux tout au plus, comme c'est le cas avec toute la série des Praxinoscope de Reynaud. Les premiers « films » du cinéma, tournés en (1891) par William Kennedy Laurie Dickson (le mot anglais film, appliqué au cinéma, l'a été par Thomas Edison), ne dépassent pas en durée 50 secondes et les futures « vues photographiques animées » de Louis Lumière (1895) seront tout aussi courtes. Les Pantomimes lumineuses, elles, durent 1 minute 30, pour les plus courtes, 5 minutes pour les plus longues.

Le Théâtre optique est invité à se produire au musée Grévin dans son Cabinet fantastique, moyennant un contrat léonin qui interdit à Reynaud de présenter ses spectacles ailleurs qu'au musée. La première séance a lieu le . Jusqu'en , plus d'un demi-million de spectateurs assistent à ces projections en payant un droit d'entrée, ce qui est un résultat remarquable pour une salle aux dimensions modestes.

Avec le succès des projections du Cinématographe des frères Lumière en 1895, la fin des projections au musée Grévin et le déclin de son entreprise de fabrication de praxinoscopes, Émile Reynaud entre dans une phase de dépression qui le mène finalement à une action désespérée : il revend une partie de son matériel au poids du cuivre et du bois. Entre 1910 et 1913, il entreprend la destruction de ses bandes, seuls Pauvre Pierrot, Autour d'une cabine et quelques fragments des autres films échappent à ce quasi suicide.

Les Pantomimes lumineuses[modifier | modifier le code]

Le terme Pantomimes lumineuses désigne le spectacle complet proposé par Émile Reynaud, à l'aide de son appareil Théâtre optique, au Cabinet fantastique du Musée Grévin à partir du incluant l'accompagnement au piano avec une musique originale composée par Gaston Paulin ; ce terme s’étend ensuite à chacune des saynètes proposées en dessins animés, excluant les saynètes en photographies animées qu'Émile Reynaud proposera également, à partir de 1896, et qu'il appellera des Photo-peintures animées[4].

- Un Bon bock, peinte en 1888 ; il ne reste qu'un fragment dans les fonds de la Cinémathèque française.

- Clown et ses chiens, peinte en 1890 ; la plaque du décor est conservée dans les fonds de la Cinémathèque française.

- Pauvre Pierrot, peinte en 1891 ; la bande a été restaurée et conservée par les Archives françaises du film pour le Centre national du cinéma et de l'image animée.

- Un Rêve au coin du feu, peinte en 1893, disparue.

- Autour d'une cabine ou Mésaventures d'un copurchic aux bains de mer, peinte en 1893, la bande a été restaurée et conservée par la Cinémathèque française.

- Guillaume Tell, photo-peinture animée proposée en 1896, reprise d'une pantomime des clowns Foottit et Chocolat

- Le Premier cigare, photo-peinture animée proposée en 1897, reprise d'une pantomime de Félix Galipaux

- Les Clowns Price, photo-peinture chronophotographiée en 1898 mais qui ne sera jamais présentée au public

Les bandes restaurées ont été présentées à l'occasion du centenaire du Théâtre optique en 1992. Voici in extenso le film Pauvre Pierrot, premier dessin animé du cinéma, réalisé par Émile Reynaud en 1892. Restitué par Julien Pappé, avec le thème musical de Gaston Paulin :

Filiations contemporaines[modifier | modifier le code]

Le terme théâtre optique est parfois utilisé pour des installations vidéos, bien que leur principe soit plus proche de celui du praxinoscope-théâtre que du théâtre optique. On peut visualiser, aménagée dans une sorte de caisson, une animation en surimpressions sur un décor fixe, par un jeu de reflets sur une plaque de verre inclinée. Le plasticien et vidéaste Pierrick Sorin a créé plusieurs de ces installations. Une de ses œuvres utilisant ce procédé, le "Visualiseur personnel d'images mentales" [5] a fait l'objet d'une acquisition par le Musée départemental d'art ancien et contemporain d'Épinal en 2003.

Un autre artiste, réalisateur et scénographe, Bruno Cohen, développe également depuis 1990 ces dispositifs de théâtre optique ou virtuel. En 1997, une de ses œuvres, "camera virtuosa"[6] est partie intégrante de la collection permanente du Musée des Medias au ZKM de Karlsruhe en Allemagne. Il poursuit depuis cette date la conception et la réalisation de plus de 80 théâtres virtuels pour le monde des musées et le spectacle vivant.

Références[modifier | modifier le code]

- Laurent Mannoni et Donata Pesenti Campagnoni, Lanterne magique et film peint : 400 ans de Cinéma, Paris, La Martinière/La Cinémathèque française, , 333 p. (ISBN 978-2-7324-3993-8), p. 252

- Idem |passage=253

- Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin, Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde éditions, 2010, (ISBN 978-2-84736-458-3), 588 pages, citation des pages 21-23

- Voir Christelle Odoux, Émile Reynaud et la photographie, Cinéscopie no 27, septembre 2012, Page 5

- [1]

- [2]

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Dominique Auzel, Émile Reynaud et l'image s'anima, Dreamland éditeur, (ISBN 2-906450-72-3) (réédition, Dreamland éditeur, 2000, (ISBN 2-910027-37-6)). Biographie d'Émile Reynaud avec photos en couleurs.

- Gaston Tissandier, « Le théâtre optique », La Nature, Paris, no 999,

- (en) Giannalberto Bendazzi (préf. Eric Goldberg, Tom Sito, Maureen Furniss, John Canemaker, Jerzy Kucia, Priit Pärn, Bruno Bozzetto, Yamamura Koji, Michel Ocelot), Animation A World History, vol. I : Foundations — The Golden Age, CRC Press, Focal Press, , 226 p. (ISBN 978-1-138-85452-9) (3 volumes: (ISBN 978-1-138-94307-0))