Relations entre la France et le Japon au XIXe siècle

Le développement des relations franco-japonaises au XIXe siècle coïncide avec l'ouverture du Japon au monde occidental, après deux siècles d'isolement sous la politique du sakoku et la politique expansionniste de la France en Asie. Les deux pays deviennent des partenaires très importants à partir de la seconde moitié du XIXe siècle dans les domaines militaires, économiques, juridiques et artistiques. Le Bakufu modernise son armée grâce à l'aide des missions militaires françaises (Jules Brunet), et le Japon s'adosse plus tard sur la France pour plusieurs aspects de sa modernisation, en particulier le développement d'une industrie de construction navale durant les premières années de l a Marine impériale japonaise (Emile Bertin), et le développement d'un code juridique. La France tire également une partie de son inspiration moderne artistique de l'art japonais, essentiellement le Japonisme, qui influence l'impressionnisme, et dépend presque entièrement du Japon pour sa prospère industrie de la soie.

Contexte

Le Japon a de nombreux contacts avec l'Occident durant l'époque du commerce Nanban dans la seconde moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Pendant cette période, les premiers contacts entre les Français et les Japonais ont lieu avec l'arrivée du samourai Hasekura Tsunenaga dans la ville méridionale de Saint-Tropez en 1615[1]. François Caron, fils d'un Huguenot français réfugié aux Pays-Bas, employé par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, est la première personne d'origine française à mettre le pied au Japon en 1619[2]. Il y reste 20 ans et devient le directeur de la compagnie.

Cette période de contact prend fin avec la persécution des Chrétiens au Japon qui conduit à une fermeture quasi-totale du pays aux interactions étrangères. En 1636, Guillaume Courtet, un prêtre dominicain français, entre clandestinement au Japon, malgré l'interdiction de 1613 du Christianisme. Il est pris, torturé et meurt à Nagasaki le [3],[4].

Diffusion de l'enseignement français au Japon

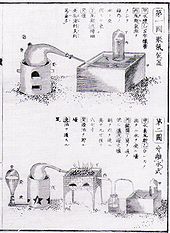

Au cours de sa période d'auto-isolement ( sakoku), le Japon acquiert une énorme quantité de connaissances scientifiques de l'Occident, au moyen du processus de rangaku, au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. De façon générale, ce sont les commerçants hollandais du quartier de Dejima à Nagasaki qui apportent au Japon certains des derniers livres sur les sciences occidentales, lesquels sont ensuite analysés et traduits par les Japonais. On considère généralement que le Japon commence très tôt son industrialisation par ce moyen. Les connaissances scientifiques françaises sont transmises de cette façon à l'archipel.

Le premier vol d'une montgolfière par les frères Montgolfier en France en 1783, est rapporté moins de quatre ans plus tard par les Hollandais de Dejima, et publié en 1787 dans les « Dires des Néerlandais ». La nouvelle technique est démontrée en 1805, presque vingt ans plus tard, lorsque le Suisse Johann Caspar Horner et le Prussien Georg Heinrich von Langsdorff, deux savants de la mission Krusenstern qui a également amené Nikolai Rezanov, l'ambassadeur de Russie au Japon, fabriquent un ballon à air chaud en papier japonais (washi), et font une démonstration devant environ 30 délégués japonais[5],[6]. Les ballons à air chaud demeurent principalement des curiosités faisant l'objet de nombreuses expériences et de représentations populaires jusqu'au développement des usages militaires au début de l'ère Meiji.

Les événements historiques, tels que la vie de Napoléon, sont relayés par les Hollandais et publiés dans des livres contemporains japonais. Curieusement, certains faits historiques sont présentés de façon exacte (l'emprisonnement de Napoléon « dans l'île africaine de Sainte-Hélène »), tandis que d'autres le sont de façon erronée (par exemple, la représentation anachronique des gardes britanniques portant cuirasses et armes du XVIe siècle[7].)

En 1840, le savant Rangaku Udagawa Yōan rapporte pour la première fois en détail les résultats et les théories de Lavoisier au Japon. Par la suite, Udagawa fait également de nombreuses expériences et créé de nouveaux termes scientifiques, qui sont encore en usage courant dans le japonais scientifique moderne, comme “oxydation” (酸化, sanka), “réduction” (還元, kangen), “saturation” (飽和, hōwa) et “élément” (元素, genso).

Le savant Rangaku Takeda Ayasaburō construit les forteresses de Goryokaku et Benten Daiba entre 1854 et 1866, en utilisant des livres néerlandais sur l'architecture militaire, décrivant les fortifications de l'architecte Vauban.

L'éducation en langue française débute en 1808 à Nagasaki, lorsque le Hollandais Hendrik Doeff commence à enseigner le français aux interprètes japonais. La nécessité d'apprendre le français est identifiée lorsque des lettres de menaces sont envoyées dans cette langue par le gouvernement russe[8].

Premiers contacts de l'époque moderne (1844–1864)

Premiers contacts avec Okinawa (1844)

Après presque deux siècles d'un isolement strictement appliqué, divers contacts ont lieu à partir du milieu du XIXe siècle tandis que la France tente d'étendre son influence en Asie. Après la signature du Traité de Nankin par la Grande-Bretagne en 1842, tant la France que les États-Unis essaient d'accroître leurs efforts en Orient.

Les premiers contacts se font avec le royaume de Ryūkyū (moderne Okinawa), vassal du domaine féodal de Satsuma depuis 1609. En 1844, une expédition navale française commandée par le capitaine Fornier-Duplan à bord du « Alcmène » arrive à Okinawa le . Le commerce est interdit mais le père Forcade reste dans la ville avec un traducteur chinois, nommé Auguste Ko[10]. Forcade et Ko résident dans le Temple d'Amiku, à Tomari (préfecture d'Okinawa), sous stricte surveillance, uniquement autorisés à apprendre la langue japonaise avec l'aide de moines. Après une période d'un an, le le navire français « Sabine », commandé par Guérin, arrive, bientôt suivi par « La Victorieuse », commandée par Rigault de Genouilly et le « Cléopâtre », sous les ordres de l'amiral Cécille. Ils apportent la nouvelle que le Pape Grégoire XVI a nommé Forcade évêque de Samos et vicaire apostolique du Japon[11]. Cécille offre, en vain, la protection du royaume français contre l'expansionnisme britannique et obtient seulement que deux missionnaires restent sur place[12].

Forcade et Ko sont embarqués pour servir de traducteurs au Japon, tandis que le père Leturdu reste à Tomari, bientôt rejoint par le père Mathieu Adnet. Le , l'amiral Cécille arrive à Nagasaki mais les négociations échouent et il se voit refuser le droit de débarquer[12] tandis que le père Forcade ne met jamais le pied au Japon proprement dit[13]. Le tribunal de Ryu-Kyu à Naha se plaint au début de 1847 au sujet de la présence des missionnaires français qui doivent être déplacés en 1848

La France n'a pas d'autres contacts avec Okinawa pendant les 7 années qui suivent jusqu'à ce qu'arrive la nouvelle que le commodore Perry a obtenu un accord avec les îles le , à la suite de son traité avec le Japon. Un croiseur français arrive à Shimoda au début de 1855 alors que le USS Powhatan s'y trouve encore avec le traité ratifié, mais il lui est refusé de prendre contact en l'absence d'un accord formel entre la France et le Japon[14]. La France envoie alors une ambassade dirigée par le contre-amiral Cécille à bord de « La Virginie » afin d'obtenir des avantages similaires à ceux des autres puissances occidentales. Une convention est signée le .

Contacts avec la partie continentale du Japon (1858)

Au cours du XIXe siècle, de nombreuses tentatives pour rompre l'isolement sont entreprises par les puissance occidentales (sauf les Hollandais qui possèdent déjà un poste de commerce à Dejima) visant à ouvrir des relations commerciales et diplomatiques avec le Japon. La France fait une tentative de cet ordre en 1846 avec la visite de l'amiral Cécille à Nagasaki, mais le débarquement lui est interdit[12].

Un Français du nom de Charles Delprat est connu pour vivre à Nagasaki depuis 1853 environ comme licencié du commerce néerlandais. Il est en mesure de conseiller les premiers efforts diplomatiques français menés par le baron Gros au Japon. Il met vivement en garde contre le prosélytisme catholique et contribue à l'abandon de telles intentions parmi les diplomates français. Il présente également une image du Japon comme d'un pays qui a peu à apprendre de l'Occident : « En étudiant de près les coutumes, les institutions, les lois des Japonais, on conclut en se demandant si leur civilisation, tout à fait appropriée à leur pays, a quoi que ce soit à envier à la nôtre ou à celle des États-Unis ».[16].

L'ouverture officielle des relations diplomatiques avec le Japon commence avec le Commodore Perry en 1852-1854 quand l'Américain menace de bombarder Edo ou de mettre en place un blocus du pays[17]. Il obtient la signature de la convention de Kanagawa le . Bientôt, la défaite chinoise de 1858 lors de la seconde guerre de l'opium fournit au gouvernement japonais un exemple concret de la force de l'Occident[17].

Le traité d'amitié et de commerce entre la France et le Japon, signé à Edo le par Jean-Baptiste Louis Gros, le commandant de l'expédition française en Chine, marque l'ouverture des relations diplomatiques entre les deux pays[18]. Il est secondé par Charles de Chassiron et Alfred de Moges. En 1859, Gustave Duchesne de Bellecour arrive et devient le premier représentant français au Japon[3],[18]. Un consulat français est ouvert cette année-là au Saikai-ji, à Mita, Edo[3] en même temps qu'un consulat américain est établi au Zenpuku-ji et un consulat britannique au Tōzen-ji.

Le premier dictionnaire trilingue japonais comprenant du français est écrit en 1854 par Murakami Eishun, et le premier grand dictionnaire franco-japonais est publié en 1864[8]. La langue française est enseignée par Mermet de Cachon à Hakodate en 1859 ou par Léon Dury à Nagasaki entre 1863 à 1873. Léon Dury, qui est aussi consul français à Nagasaki, enseigne à environ 50 étudiants chaque année, parmi lesquels se trouvent de futurs politiciens tels que Inoue Kowashi ou Saionji Kinmochi[8].

Développement des relations commerciales

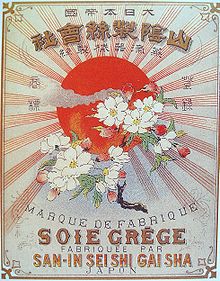

L'ouverture des contacts entre la France et le Japon coïncide avec une série de catastrophes biologiques en Europe, tandis que l'industrie de la soie, centrée sur la ville de Lyon et dans laquelle la France joue un rôle de premier plan, est dévastée par l'apparition de divers pandémies de vers à soie en provenance d'Espagne : la « tacherie » ou « muscardine », la « pébrine » et la « flacherie »[19]. À partir de 1855, la France est contrainte d'importer 61% de ses soies brutes. Ce pourcentage s'élève à 84% en 1860. Les ver à soie Antheraea yamamai du Japon, s’avèrent être les seuls capables de résister aux maladies européennes et sont donc importés en France[20]. La soie grège japonaise s'avère également être de meilleure qualité sur le marché mondial[19].

Les commerçants étrangers en soie commencent à s'installer dans le port de Yokohama, et le commerce de la soie se développe. En 1859, Louis Bourret, qui a déjà joué un rôle actif en Chine, établit à Yokohama une succursale pour le commerce de la soie. À partir de 1860, la présence de commerçants de soie de Lyon est attestée à Yokohama, d'où ils expédient immédiatement de la soie grège et des œufs de vers à soie en France. Pour ces premiers échanges, ils dépendent des transport britanniques et les expéditions transitent par Londres avant de rejoindre Lyon[18]. En 1862, 12 Français sont installés à Yokohama, dont 10 sont des commerçants.

Ambassades japonaises en France (1862, 1863, 1867)

Les Japonais répondent bientôt à ces contacts en envoyant leurs propres ambassades en France. Le shogun envoie la première ambassade japonaise en Europe, emmenée par Takenouchi Yasunori en 1862[21]. Le rôle de la mission est d'en apprendre davantage sur la civilisation occidentale, de ratifier des traités et de retarder l'ouverture des villes et des ports au commerce étranger. Les négociations se déroulent en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Prusse et finalement en Russie. La mission dure près d'un an.

Une deuxième ambassade japonaise en Europe est envoyée en 1863, dans un effort du bout des lèvres après les incidents de l'édit ordre d'expulser les barbares (攘夷実行の勅命) (1863) de l'empereur Kōmei et du bombardement de Shimonoseki, alors qu'existe une volonté de refermer le pays à l'influence occidentale et de revenir à l'état du sakoku. La mission négocie en vain pour obtenir l'accord français à la fermeture au commerce extérieur du port de Yokohama.

Le Japon participe également à l'Exposition universelle de 1867 de Paris où il possède son propre pavillon. La foire suscite un intérêt considérable au Japon et permet à de nombreux visiteurs d'entrer en contact avec l'art et les techniques des Japonais[22]. De nombreux représentants japonais visitent la foire à cette occasion, dont un membre de la maison du shogun, son jeune frère Tokugawa Akitake[21]. La région du sud de Satsuma (un adversaire régulier du Bakufu) envoie également une représentation à l'exposition universelle en tant que suzerain du royaume de Naha dans les îles Ryu Kyu[23]. La mission Satsuma est composée de 20 émissaires, parmi lesquels 14 étudiants qui participent à la foire et négocient également l'achat d'armes et de métiers à tisser mécaniques[24].

Principaux échanges à la fin du shogunat (1864–1867)

La France décide de renforcer et de formaliser ses liens avec le Japon en envoyant son deuxième représentant, Léon Roches, au Japon en 1864. Roches, lui-même originaire de la région de Lyon, est donc très bien informé des questions relatives à l'industrie de la soie[18].

De son côté, le shogunat souhaite s'engager dans un vaste programme de développement industriel dans de nombreux domaines, et afin de financer cette ambition, il s'appuie sur les exportations de soie et la valorisation des ressources locales telle que l'exploitation minière (fer, charbon, cuivre, argent, or)[23].

Très vite, les relations se développent à un rythme soutenu. Le shogunat japonais, souhaitant obtenir l'expertise étrangère dans le transport maritime, obtient l'envoi de l'ingénieur français Léonce Verny pour construire l'arsenal de Yokosuka, premier arsenal moderne du Japon[25]. Verny arrive au Japon en novembre 1864. En juin 1865, la France livre 15 canons au shogunat[26]. Verny travaille avec Shibata Takenaka qui a visité la France en 1865 pour se préparer à la construction de l'arsenal de Yokosuka (pour les machines) et organiser une mission militaire française au Japon. Au total, environ 100 travailleurs français et ingénieurs travaillent au Japon pour établir ces premières usines industrielles, ainsi que des phares, des usines de briques et des systèmes de transport d'eau. Ces établissements aident le Japon à acquérir sa première connaissance de l'industrie moderne[27].

Dans le domaine de l'éducation, une école pour former des ingénieurs est créée à Yokosuka par Verny et un collège franco-japonais est créé à Yokohama en 1865[28].

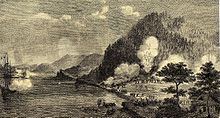

Comme le shogunat est confronté au mécontentement dans les régions du sud du pays et que les navires étrangers sont la cible de tirs d'armes à feu en violation des traités, la France participe à des interventions navales alliées telle que le bombardement de Shimonoseki en 1864 (9 navires de guerre britanniques, 3 français, 4 néerlandais et un américain).

Suite à la nouvelle convention fiscale entre les puissances occidentales et le shogunat en 1866, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et les Pays-Bas saisissent l'occasion d'établir une forte présence au Japon par la mise en place de véritables ambassades à Yokohama. La France construit une grande ambassade de style colonial au nord de la rue Naka-Dōri[29].

Missions militaires et collaboration durant la guerre de Boshin

Le gouvernement du bakufu japonais, contesté à domicile par des factions qui veulent l'expulsion des puissances étrangères et la restauration de la domination impériale, souhaite également développer des compétences militaires dès que possible. L'armée française joue alors un rôle central dans la modernisation militaire du Japon[30],[31].

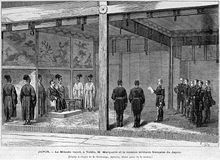

Les négociations avec Napoléon III commencent par l'intermédiaire de Shibata Takenaka dès 1865. En 1867, la première mission militaire française au Japon arrive à Yokohama avec la capitaine Jules Brunet dans ses rangs[28]. La mission militaire s'engage dans un programme de formation visant à moderniser les armées du shogunat, jusqu'à ce qu'éclate la guerre de Boshin un an plus tard qui amène à une guerre civile à grande échelle entre le shogunat et les forces pro-impériales. À la fin de 1867, la mission française a formé un total de 10,000 hommes, bénévoles et recrues, organisés en sept régiments d'infanterie, un bataillon de cavalerie et quatre bataillons d'infanterie[32]. Il existe une photographie bien connue du shogun Tokugawa Yoshinobu en uniforme français, prise au cours de cette période[33].

Les puissances étrangères conviennent d'adopter une position neutre pendant la guerre de Boshin, mais une grande partie de la mission française démissionne et rejoint les forces qu'elle a formées dans son conflit contre les forces impériales. Les forces françaises deviennent la cible de ces dernières, conduisant à l'incident de Kobe du au cours duquel une bagarre éclate à Akashi entre 450 samouraïs du domaine d'Okayama et des marins français, ce qui entraîne l'occupation du centre de Kobe par des troupes étrangères. Par ailleurs, toujours en 1868, onze marins français de la corvette Dupleix sont tués lors de l'incident de Sakai, à Sakai, près d'Osaka, par les forces rebelles du sud[34].

Jules Brunet devient le chef de l'effort militaire du shogunat, réorganise ses moyens défensifs et l'accompagne à Hokkaido jusqu'à la défaite finale. Après la chute d'Edo, Jules Brunet fuit vers le nord avec Enomoto Takeaki, le chef de la marine du shogunat japonais, et aide à mettre en place la république d'Ezo, avec Enomoto Takeaki comme président, seule république qu'ait jamais connue le Japon[35]. Il participe aussi à l'organisation de la défense d'Hokkaidō durant la bataille de Hakodate. Les troupes sont structurées sous une direction hybride franco-japonaise, avec Otori Keisuke en tant que commandant en chef et Jules Brunet à titre de commandant en second[36]. Chacune des quatre brigades est commandée par un officier français, (Fortant, Marlin, Cazeneuve, Bouffier), avec huit commandants japonais comme commandant en second de chaque demi-brigade[37].

D'autres officiers français, tel qu'Eugène Collache de la marine française, ont même combattu aux côtés du shogun en tenue de samourai[38]. Ces événements, impliquant des officiers français plutôt que des américains, ont néanmoins été une source d'inspiration pour la représentation d'un héros américain dans le film Le Dernier Samouraï[39],[40].

Armement

L'armement français joue également un rôle clé dans le conflit. Les fusils Minié sont vendus en grandes quantités. La mission française apporte avec elle 200 caisses de matériel dont divers modèles de pièces d'artillerie[41]. La mission française apporte également 25 pur sang arabes qui sont donnés au shogun comme cadeau de la part de Napoléon III[32].

Le cuirassé à coque en fer Kōtetsu de fabrication française, acheté à l'origine par le shogunat aux États-Unis, mais suspendu de livraison lorsque commence la guerre de Boshin à cause de la neutralité officielle des puissances étrangères, devient le premier navire de guerre cuirassé de la marine impériale japonaise lorsque l'empereur Meiji est restauré, et joue un rôle décisif dans la bataille de la baie de Hakodate en mai 1869, qui marque la fin de la guerre de Boshin et la mise en place complète de la restauration de Meiji.

Collaboration avec Satsuma

En 1867, la principauté méridionale de Satsuma, ennemie à présent déclarée du Bakufu, invite également les techniciens français, comme l'ingénieur des mines François Coignet. Coignet deviendra plus tard le directeur du bureau des mines d'Osaka[23].

Collaboration durant l'ère Meiji (1868–1912)

En dépit de son soutien à la partie perdante du conflit pendant la guerre de Boshin, la France continue à jouer un rôle clé dans l'introduction des technologies modernes au Japon, même après la restauration de Meiji de 1868, s'étendant au-delà du développement économique ou des domaines militaires[43].

Les résidents français comme Ludovic Savatier (qui vit au Japon de 1867 à 1871, et de nouveau de 1873 à 1876 en tant que médecin de Marine basé à Yokosuka) ont pu assister à l'accélération considérable dans la modernisation du Japon à partir de cette époque :

« Vous ne pouvez pas imaginer les transformations qu'a traversé le Japon au cours des 2 dernières années. Ce peuple avance plus vite que nous ne l'avons fait au cours des 200 dernières années! D'ici 20 ans, il y aura plus de raisons d'être fiers d'être japonais que d'être européen. C'est tout simplement incroyable! »

La mission Iwakura visite la France du au et rencontre le président Thiers. La mission visite également plusieurs usines et prend un grand intérêt dans les différents systèmes et techniques employés[42]. Nakae Chomin, membre du personnel de mission et ministre japonais de la Justice, reste en France pour étudier le système juridique français avec le républicain radical Emile Acollas. Plus tard, il devient journaliste, penseur et traducteur et introduit des penseurs français comme Jean-Jacques Rousseau au Japon.

Commerce

Alors que le commerce entre les deux pays se développe, la France devient le premier importateur de soie japonaise, absorbant plus de 50 % de la production japonaise de soie grège entre 1865 à 1885. La soie reste au centre des relations économiques franco-japonaises jusqu'à la Première Guerre mondiale[44]. En 1875, Lyon est devenu le centre mondial de la transformation de la soie et Yokohama le centre pour la fourniture de la matière première[45]. Vers 1870, le Japon produit environ 8 000 tonnes de soie, production dont la moitié est absorbée à Lyon, et 13.000 tonnes en 1910, la France devenant ainsi le premier producteur mondial de soie, bien que les États-Unis l'aient dépassé comme premier importateur de soie japonaise vers 1885[45]. Les exportations de soie permettent au Japon d'accumuler des devises pour acheter des biens et des techniques étrangères.

Techniques

En 1870, Henri Pelegrin est invité à diriger la construction du premier système d'éclairage au gaz du Japon dans les rues de Nihonbashi, Ginza et Yokohama. En 1872, Paul Brunat ouvre la première usine japonaise moderne à filer la soie à Tomioka[46]. Trois artisans du quartier de tissage Nishijin à Kyoto, Sakura tsuneshichi, Inoue Ihee et Yoshida Chushichi se rendent à Lyon. Ils rentrent au Japon en 1873 avec un métier Jacquard. La ville de Tomioka devient la première usine de dévidage de soie à grande échelle du Japon et un exemple pour l'industrialisation du pays.

La France bénéficie également d'une excellente réputation pour la qualité de son système juridique qui sert d'exemple pour établir le code juridique du pays. Georges Bousquet enseigne le droit de 1871 à 1876[47]. Le juriste Gustave Emile Boissonade est envoyé au Japon en 1873 où il reste 22 ans pour aider à construire d'un système juridique moderne[8].

Le Japon participe à l'Exposition universelle de 1878 à Paris[48]. Chaque fois que la France est considérée comme ayant un savoir-faire spécifique, ses techniques sont importées. En 1882, les premiers tramways sont introduits en provenance de France et commencent à circuler à Asakusa et entre Shinbashi et Ueno. En 1898, la première voiture est introduite au Japon, une Panhard-Levassor française.

Collaboration militaire

En dépit de la défaite française à l'issue de la guerre franco-allemande de 1870, la France est toujours considérée comme un exemple dans le domaine militaire et sert toujours de modèle pour le développement de l'Armée impériale japonaise[49]. Dès 1872, une deuxième mission militaire française au Japon (1872-1880) est invitée, avec pour objectif l'organisation de l'armée et l'établissement d'un système d'enseignement militaire[28]. La mission établit l'académie militaire Ichigaya (市ヶ谷陸軍士官校), construite en 1874, sur les terrains de l'actuel Ministère japonais de la Défense[50]. En 1877, L'armée impériale japonaise modernisée défait la rébellion de Satsuma menée par Saigo Takamori.

Une troisième mission militaire française au Japon (1884-1889) composée de cinq hommes arrive en 1884[51] mais cette fois les Japonais invitent également certains officiers allemands pour la formation de l'État-major de 1886 à 1889, (la mission Meckel), bien que la formation du reste des officiers demeure sous l'autorité de la mission française. Après 1894, le Japon ne fait appel à aucun instructeur militaire étranger, jusqu'en 1918 lorsque le pays accueille la quatrième mission militaire française au Japon (1918-1919), avec pour objectif d'acquérir des technologies et des techniques dans le domaine en plein essor de l'aviation militaire[52].

Formation de la marine impériale japonaise

Emile Bertin, le principal ingénieur de la marine française est invité au Japon pour quatre ans (de 1886 à 1890) afin de renforcer la marine impériale japonaise et de diriger la construction des arsenaux de Kure et de Sasebo. Pour la première fois, avec l'aide française, les Japonais parviennent à construire une flotte complète, dont certains éléments sont construits au Japon et d'autres en France et dans quelques autres pays européens. Les trois croiseurs conçus par Emile Bertin, (les croiseurs japonais « Matsushima », « Itsukushima » et « Hashidate ») sont équipés de cannons Canet de 320 mm, arme extrêmement puissante pour l'époque. Ces efforts contribuent à la victoire japonaise à l'issue de la guerre sino-japonaise (1894-1895)[53].

Cette période permet également au Japon « d'adopter les nouvelles techniques révolutionnaires que sont les torpilles, les torpilleurs et les mines dont les Français de l'époque sont probablement les meilleurs fabricants au monde »[54].

Influences japonaises sur la France

Technique de la soie

Dans un rare exemple de « rangaku inversé » (c'est à dire la science du Japon isolationniste qui fait cependant son chemin en direction de l'Occident), un traité de 1803 sur l'élevage des vers à soie et la fabrication de la soie, les « Notes secrètes sur la sériciculture » (養蚕秘録, Yōsan Hiroku) est apporté en Europe par Philipp Franz von Siebold et traduit en français et en italien en 1848, contribuant au développement de l'industrie de la soie en Europe.

En 1868, Léon de Rosny publie une traduction d'un ouvrage japonais sur les vers à soie : « Traité sur l'élevage des vers à soie au Japon »[55]. En 1874, Ernest de Bavier publie une étude détaillée sur l'industrie de la soie au Japon (« La sériciculture, le commerce des soies et des graines et l'industrie de la soie au Japon », 1874)[56].

Arts

L 'art japonais exerce une considérable influence sur l'art français et l'art occidental en général au cours du XIXe siècle. À partir des années 1860, l'ukiyo-e et les impressions sur bois japonaises, deviennent une source d'inspiration pour de nombreux peintres impressionnistes en France et en Europe en général, et finalement pour l'Art Nouveau et le cubisme. Les artistes sont particulièrement impressionnés par l'absence de perspective et d'ombre, les aplats de couleurs fortes, la liberté de composition qui place le sujet en dehors du centre, avec la plupart du temps de faibles axes diagonaux à l'arrière-plan.

« Il suffit de regarder la peinture pour observer des signes indéniables de cette influence dans l'école des impressionnistes. Quelques-uns des principaux acteurs de cette école, comme Degas et Monet, doivent beaucoup, ils le reconnaissent eux-mêmes, à l'enseignement de l'art japonais, en particulier aux remarquables gravures de Hokusai et Hiroshige. »

Culture et littérature

En même temps que le Japon s'ouvre à l'influence occidentale, de nombreux voyageurs occidentaux visitent le pays et prennent un grand intérêt pour les arts et la culture. L'écrivain Pierre Loti écrit un de ses romans les plus célèbres Madame Chrysanthème (1887) en prenant pour sujet sa rencontre avec une jeune femme japonaise pendant un mois[57], livre précurseur de Madame Butterfly et Miss Saigon et œuvre qui est une combinaison du récit et du carnet de voyage. Un autre célèbre Français visite le Japon en cette fin du XIXe siècle, Émile Guimet, qui écrit de nombreux textes sur les cultures asiatiques et celle du Japon en particulier, et qui créé le Musée Guimet à son retour[58].

Bibliographie

- Eugène Collache (1874), "Une aventure au Japon", in "Le Tour du Monde" No77

- Curtin, Philip D. (2000), The World and the West. The European Challenge and the Overseas Response in the Age of Empire, Cambridge University Press, ISBN 0-521-77135-8

- Howe, Christopher (1996) The origins of Japanese Trade Supremacy, Development and technology in Asia from 1540 to the Pacific War, The University of Chicago Press ISBN 0-226-35485-7

- Okada Shinichi, Polak Christian (1988), End of the Bakufu and Restoration in Hakodate., 函館の幕末・維新 フランス士官ブリュネのスケッチ100枚, Chuo Kouronsha, ISBN 4-12-001699-4

- Omoto Keiko, Marcouin Francis (1990) Quand le Japon s'ouvrit au monde Gallimard, Paris, ISBN 2-07-076084-7

- Ozawa, Kenshin (2000), 写真で見る幕末・明治 (Japanese: "Bakumatsu and Meiji in photographs"), Sekaibunkasha, Tokyo, ISBN 4-418-00203-0

- Perrin, Noel (1976) Giving up the gun, David R. Godine, Boston, ISBN 0-87923-773-2

- Polak, Christian (2001) Soie et Lumières. L'Âge d'or des échanges franco-japonais (des origines aux années 1950), 日仏交流の黄金期(江戸時代~1950年代), Chambre de Commerce et d'Industrie Française du Japon, Hachette Fujingaho.

- Polak, Christian (2005) Sabre et pinceau. Par d'autre Francais au Japon. 1872–1960, 筆と刀・日本の中のもうひとつのフランス (1872-1960), Chambre de Commerce et d'Industrie Française du Japon, Hachette Fujingaho.

- Sims, Richard (1998) French Policy Towards the Bakufu and Meiji Japan 1854-9, Routledge, ISBN 1-873410-61-1

- Vié, Michel (1969) Histoire du Japon des origines à Meiji, Presses Universitaires de France, ISBN 2-13-052893-7

- Bernard, Hervé (2005) historien écrivain, Amiral Henri Rieunier ministre de la marine, La vie extraordinaire d'un grand marin 1833–1918 en quadrichromie, 718 pages, autoédition imprimerie Biarritz

- Bernard, Hervé (2007) historien écrivain, Ambassadeur au Pays du Soleil Levant dans l'ancien empire du Japon en quadrichromie, 266 pages, autoédition imprimerie Biarritz

- Bernard, Hervé (2007) historien écrivain, L'ingénieur général du Génie maritime Louis, Emile Bertin 1840–1924 créateur de la marine militaire du Japon à l'ère de Meiji Tenno en quadrichromie, 84 pages, autoédition imprimerie Biarritz

- Medzini, Meron French Policy in Japan Harvard University Press 1971, ISBN 0-674-32230-4

Lien externe

(en) Relations Franco-japonaises

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « France–Japan relations (19th century) » (voir la liste des auteurs).

- Marcouin, Francis and Keiko Omoto. Quand le Japon s'ouvrit au monde. Paris: Découvertes Gallimard, 1990. ISBN 2-07-053118-X. Page 23 and pages 114–116

- References [1]:

- "Si on peut dire de lui qu'il était français, il est probablement le seul français qui ait visité le Japon sous l'ancien régime." Diderot ; le XVIIIe siecle en Europe et au Japon, Colloque franco-japonais ... – Page 222 by Hisayasu Nakagawa – 1988

– "En 1635 ce fut le tour de François Caron, sur lequel nous voudrions nous arrêter un moment, ... comme le premier Français venu au Japon et à Edo." Histoire de Tokyo – Page 67 by Noël Nouët – Tokyo (Japan) – 1961 – 261 pages

– "A titre de premier représentant de notre langue au Japon, cet homme méritait ici une petite place" (Bulletin de la Maison franco-japonaise by Maison franco-japonaise (Tokyo, Japan) – Japan – 1927 Page 127) - Omoto, p.23

- Polak 2001, p.13

- Ivan Federovich Kruzenshtern. “Voyage round the world in the years 1803, 1804, 1805 and 1806, on orders of his Imperial Majesty Alexander the First, on the vessels Nadezhda and Neva”.

- Polak 2005, p.78

- Perrin, p.88-89

- Omoto, p.34

- Catholic World – Page 104 by Paulist Fathers "In 1844 Father Forcade of the Paris Foreign Missions Society was allowed to land and stay, but not to preach." [2]

- Polak 2001, p.15

- The Dublin Review, Nicholas Patrick Wiseman [3]

- Polak 2001, p.19

- Religion in Japan: Arrows to Heaven and Earth by Peter Kornicki, James McMullen (1996) Cambridge University Press, ISBN 0-521-55028-9, p.162

- A history of Japan, Vol.3 James Murdoch p.613

- Omoto, p.34-35

- Sims, p.11

- Vié, p.99

- Polak 2001, p.29

- Polak 2001, p.27

- Medzini, p.52-53

- Omoto, p.36

- Polak 2001, p.35

- Vie, p.103

- Polak 2001, p.145

- Omoto, p.23-26

- Polak 2001, p.3

- Omoto, p.26

- Omoto, p.27

- Ozawa, p.51. Original Japanese: "慶応2(1866)年、幕府と改税協約を取り交わした西欧列強、英・仏・米・蘭の4国の日本進出の足場を固めるため、横浜に本格的な公使館を設置する。北仲通りに完成したコロニアル風の廊下を張り出したフランス公使館。Traduction: « durant la deuxième année de l'ère Keio, (1866), les puissances occidentales qui ont signé une nouvelle convention fiscale avec le Bakufu, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et en Hollande, mettent en place de véritables ambassades à Yokohama en vue de renforcer leur position au Japon. L'ambassade française bénéficiant d'une entrée coloniale au nord de la rue Naka-Dōri».

- « En 1865 environ, à la fois le Bakufu et les daimyo importants qui soutiennent la cour impériale de Kyoto partagent le même objectif de modernisation de la défense et de recrutement de non-samouraï comme simples soldats, ainsi que leur formation tactique fournie par les étrangers, beaucoup d'entre eux français». Curtin, p.163

- Vie, p.118

- Polak 2001, p.73

- Okada, p.82

- Okada, p.7

- Polak 2001, p.79

- Okada, p.62

- Okada, p.62-63

- Eugène Collache "Une aventure au Japon", in "Le Tour du Monde" No77, 1874

- « Jules Brunet : cet officier, membre de la mission militaire française, envoyé au Japon comme instructeur d'artillerie, a rejoint, après la défaite du Shogun, la rébellion contre les troupes impériales, et sert de source d'inspiration pour le héros du film Le Dernier Samouraï. Lettre mensuelle de la Chambre de Commerce Française au Japon, p.9 Diner des sempais en compagnie de M.Christian Polak

- « Le dernier samouraï était un capitaine français », Samedi, 6 mars 2004, p. G8, Le Soleil. citant Christian Polak à propos du film Le Dernier Samourai

- Polak 2001, p.63

- Omoto, p.139

- 19th century France, Japan share glances at Tokyo exhibit," Kuwait Times. 25 janvier 2009.

- Polak 2001, p.45

- Polak 2001, p.47

- Omoto, p.32-33

- Omoto, p.32

- Omoto, p.136

- Polak 2005, p.12

- Polak 2005, p.12-40

- Polak 2005, p.48

- Polak 2005, p.61

- Polak 2005, p.62-75

- Howe, p.281

- Polak 2001, p.38

- Polak 2001, p.41

- Omoto, p.158

- Omoto