Mythologie

« »

e, dont la remise en cause exposait à des accusations d'athéisme. AuAu sein des études mythologiques, on distingue l'étude des mythes d'un peuple donné (par exemple la mythologie grecque) et la mythologie comparée, qui étudie les relations entre les mythes de différentes cultures.

Histoire des études mythologiques

Dans l'Antiquité

Dévalorisation et « rectifications » des mythes

Le professeur de sanskrit Michael Witzel propose dans son ouvrage The Origins of the World’s Mythologies que les grands mythes de l'humanité remontent au paléolithique[1] mais, toutes proportions gardées, on peut faire remonter l'origine de la mythologie comme étude des mythes à l'Antiquité. En Grèce, les Grecs eux-mêmes, par réaction au caractère invraisemblable, voire immoral, de certains mythes, ont commencé à étudier les récits mythiques pour y trouver une signification cachée, souvent afin de rendre compte de ces aspects absurdes, voire les éliminer en élaborant des versions corrigées ou plus vraisemblables des mythes. En effet, à partir du VIe siècle av. J.-C., le mot muthos (« récit ») se trouve progressivement dévalorisé par rapport au mot logos, qui en était à l'origine le synonyme : logos se trouve associé davantage au récit véridique et rationnel, tandis que muthos prend une connotation péjorative et prend le sens de « racontar, récit mensonger ». Ce glissement de sens s'opère sous l'influence des philosophes présocratiques tels que Xénophane de Colophon, qui s'insurgent contre les propos tenus par des poètes comme Homère et Hésiode au sujet des dieux et contre les faiblesses trop humaines qu'ils leur prêtent[2]. Cette remise en cause du contenu des mythes amorce un mouvement qui aboutit soit à les corriger pour les faire correspondre à la dignité et à la perfection des dieux, soit à expliquer leurs absurdités par un sens caché plus satisfaisant.

La « rectification » des mythes s'observe chez les poètes et les auteurs en général, et chez les commentateurs. Chez les auteurs eux-mêmes, elle peut devenir une sorte de moteur créatif pour l'élaboration de nouvelles variantes des mythes. Dès l'époque archaïque, le poète Pindare prend explicitement ses distances par rapport aux dires de certains de ses prédécesseurs et affirme qu'il ne faut prêter aux dieux que de belles actions : par exemple, dans la première Olympique, il refuse d'accorder crédit au récit du banquet cannibale au cours duquel les dieux auraient mangé Pélops, fils de Tantale, avant de le ressusciter, et préfère dire à la place que le jeune homme avait été enlevé par Poséidon qui en était tombé amoureux, et que l'histoire du cannibalisme n'est qu'une calomnie répandue par des voisins mal intentionnés[3]. Du côté des commentateurs, les mythographes des époques postérieures entreprennent eux aussi de corriger les mythes : ainsi Palaiphatos, au IVe ou IIIe siècle av. J.-C., rédige des versions rationalisées des mythes ; sa méthode consiste principalement à éliminer tous les éléments merveilleux, qu'il juge contraires à la vraisemblance, et à ramener les récits à des intrigues compatibles avec une supposée vérité historique.

Mais la remise en cause du contenu des mythes donne aussi naissance à l'exégèse des textes qui les relatent. Ainsi, à peu près à la même époque où Xénophane et d'autres critiquent violemment les poètes pour les actions indignes qu'ils prêtent aux dieux, Théagène de Rhégium est le premier à avoir recours à l'allégorie pour justifier Homère et « sauver » le texte tel qu'il est : selon lui, les luttes entre les dieux symbolisent la lutte entre les éléments naturels et d'autres phénomènes cosmiques. Cette interprétation amorce les lectures allégoriques d'Homère et les interprétations philosophiques des mythes, qui se multiplient par la suite.

Platon et les mythes

À l'époque classique, Platon formule, dans plusieurs de ses dialogues, des critiques contre les mythes et contre les poètes qui les racontent. Ces remises en cause se font dans des contextes très variés. Dans le Lysis, Ctésippe se moque des récits inventés par Hippothalès en l'honneur de Démocratès, récits évoquant Héraclès et Zeus, et qui ne sont selon lui que des « histoires comme en racontent les vieilles femmes »[4]. Au début du Phèdre, Socrate donne à Phèdre son point de vue sur les mythes et leurs rectifications en prenant pour exemple l'enlèvement de la nymphe Orithye par Borée. Socrate reconnaît qu'il serait banal d'en douter, car beaucoup de gens savants doutent déjà de ce genre d'histoires ; mais, après avoir donné une rapide interprétation du mythe de l'enlèvement d'Orithye en le ramenant à un événement réel mais anecdotique : Orithye serait tombée des rochers à cause du vent et se serait tuée. Il indique que, s'il fallait se lancer dans la rectification de tous les mythes, on se trouverait submergé par un travail bien trop énorme : « Si on est sceptique et si on veut ramener chacun de ces êtres [les créatures merveilleuses des mythes, comme les Gorgones ou Pégase] à la vraisemblance, et cela en faisant usage de je ne sais quelle science grossière, la chose demandera beaucoup de loisir. »[5] Socrate préfère donc s'en remettre à la tradition et s'employer plutôt à se connaître lui-même, selon le précepte de Delphes « Gnothi seauton ».

Dans le même temps, Platon a recours dans ses dialogues à des récits qui ressemblent à des mythes. Certains, comme l'allégorie de la caverne, sont plutôt des allégories permettant d'expliquer, de façon imagée, des raisonnements ou des interactions entre notions abstraites. Mais d'autres sont présentés explicitement comme des mythes qui sont supposés se fonder sur des faits réels, par exemple le mythe de l'androgynie raconté par Aristophane dans Le banquet, le mythe d'Er à la fin de La République, ou encore le fameux mythe de l'Atlantide dans le Timée et le Critias. Les commentateurs s'accordent cependant à dire que ces mythes ne sont pas de véritables mythes préexistants qu'il se serait contenté de raconter ou de modifier (par exemple, on ne trouve aucune allusion à l'Atlantide avant Platon), mais des inventions de Platon, des fictions littéraires[6].

L'évhémérisme

Au début de la période hellénistique, le mythographe Évhémère donne naissance à l'évhémérisme, un courant de pensée qui part du principe que les dieux étaient au départ des personnages réels, qui ont été divinisés après leur mort. Les mythes donnent alors lieu à des interprétations historiques, qui cherchent à reconstituer des événements réels à partir des récits mythiques, en supprimant les éléments merveilleux, jugés invraisemblables et expliqués par la divinisation des personnages ou par des déformations du souvenir de l'événement au fil du temps.

Fin de l'Antiquité et Moyen Âge

Après Évhémère, l'étude des mythes consiste longtemps à rechercher un deuxième sens derrière le canevas d'un récit donné : les aventures des dieux, des héros et des créatures mythologiques sont ainsi interprétées comme des allégories représentant les interactions entre les puissances de la nature (interprétations physiques) ou des notions abstraites (interprétations philosophiques). Pendant tout le Moyen Âge, les interprétations de ce genre sont encore le principal expédient pour expliquer des mythes[7].

Au cours des premiers siècles apr. J.-C., le développement du christianisme entraîne une lutte entre les chrétiens et les partisans du paganisme. Dans ce contexte, les auteurs chrétiens utilisent, entre autres, les mythes pour dévaloriser les dieux païens, en reprenant les mêmes arguments déjà utilisés à l'époque classique par les païens eux-mêmes pour rejeter ces récits qui prêtent aux divinités des actes immoraux et honteux. C'est le cas, au IIe siècle, d'auteurs tels que Tertullien, dans le livre II de son traité Ad Nationes (Aux peuples) qui argue du fait que les mythes sont des fables honteuses et absurdes inventées par les philosophes et les poètes pour montrer que les dieux païens sont de faux dieux. Cependant, la mythologie continue d'être enseignée et transmise, car il est nécessaire de la connaître pour comprendre et étudier les œuvres de la culture classique : les auteurs chrétiens se rendent compte très tôt, dès le IIe siècle, qu'ils ne peuvent pas se permettre d'ignorer complètement la culture classique, toute païenne qu'elle soit, car c'est elle qui a développé les sciences, la philosophie et la rhétorique, dont les chrétiens ont besoin pour nourrir leurs propres réflexions[8]. L'attitude dominante des auteurs chrétiens consiste donc à conserver l'héritage antique et à l'utiliser dans l'élaboration d'une littérature proprement chrétienne, écartant ainsi l'accusation d'inculture et d'ignorance utilisée contre les chrétiens par les tenants du paganisme jusqu'à l'époque de Julien au IVe siècle. Ainsi, la mythologie gréco-romaine, bien que méprisée et ramenée au statut de recueil disparate d'histoires absurdes, continue à être transmise après que le christianisme a supplanté le paganisme dans l'empire romain.

Lorsque les mythes ne sont pas rejetés comme immoraux, ils sont récupérés à l'aide d'interprétations allégoriques qui assimilent dieux et héros à des figures chrétiennes. Ainsi, le médiéviste Philippe Walter évoque-t-il la naissance d'une « mythologie chrétienne » qui se développe sur les restes des croyances païennes des mythologies gauloise, celtique ou nordique : « Autour de saint Martin, de son âne ou de son oie, du cerf de saint Hubert, des canards de sainte Brigitte, de saint Christophe et de sa tête de chien, de Valentin et Denis, les martyrs décapités, ou de Bénézt, le constructeur de pont, de sainte Marthe et de la Tarasque, de toutes les vierges noires, une profonde cohérence mythique se dessine. »[9]

Époque moderne (Renaissance et XVIIIe siècle)

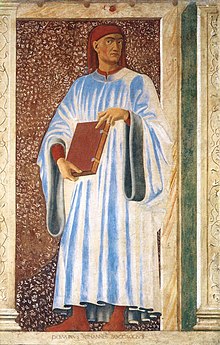

À la Renaissance, plusieurs philosophes étudient la mythologie selon des démarches diverses. L'un des recueils de mythes grecs les plus connus au Moyen Âge, la Genealogia deorum gentilium (Généalogie des dieux païens) de Boccace, composée avant 1530, accompagne les récits de mythes d'interprétations allégoriques et philosophiques. En 1532, Georg Pictorius publie la Theologia mythologica, qui s'intéresse également aux mythes dans une perspective allégorique. La Mythologie de l'érudit vénitien Natalis Comes, publiée en 1551, a recours, comme Boccace, à une approche philosophique.

Au début du XVIIIe siècle, le philosophe italien Giambattista Vico publie La Science nouvelle (première édition en 1725). Il y élabore une théorie cyclique de l'Histoire, selon laquelle toute civilisation s'élabore au fil de trois âges : divin, héroïque, humain, avant de retourner à la barbarie dont elle est issue. À peu près au même moment (en 1724), le philosophe français Fontenelle publie un essai De l'origine des fables (le mot « fable » est alors couramment utilisé pour désigner les mythes) où il dénonce l'absurdité des mythes et attribue leur origine à l'ignorance des premiers hommes, source de leur croyance dans le surnaturel. Au début de la seconde moitié du siècle, L'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert adopte une approche similaire dans les articles « Fable » et « Mythologie ». L'apparition de la mythologie est en partie expliquée par une théorie de la communication dans laquelle le mythe, dont le contenu est compris dans une logique d'opposition entre vérité et mensonge, tient beaucoup de la rumeur et aboutit comme elle à l'élaboration d'un savoir faux.

Époque contemporaine (XIXe – XXIe siècles)

Au XIXe siècle : les débuts de l'anthropologie et la naissance de la mythologie comparée

Au début du XIXe siècle, le philosophe allemand Schelling développe une philosophie des mythes dans plusieurs ouvrages à la fin de sa vie[10], dans la continuité de sa réflexion sur l'absolu, Dieu et les religions. Ses réflexions influenceront en partie la philosophie de Heidegger, tandis que Hegel s'en distanciera.

L'étude des mythes au XIXe siècle est sous-tendue par les convictions des mythologues concernant la notion de progrès de la pensée humaine au fil du temps. L'une des théorisations les plus influentes de ce concept est le positivisme d'Auguste Comte, avec sa loi des trois états. Dans cet esprit, les mythes sont représentatifs d'un état ancien et dépassé de la pensée humaine, qui aurait fait place à une pensée rationnelle. Cette théorie conduisait également à une comparaison et à un classement entre les peuples à l'époque contemporaine, les peuples sans écriture et les communautés où l'on observait des mythologies encore vivantes étant considérés comme primitifs et inférieurs à la civilisation occidentale. Cet ethnocentrisme se développe dans le contexte de la colonisation et de l'idéologie colonialiste, et conduit parfois ces chercheurs jusqu'au racisme scientifique. Ces présupposés et les interprétations auxquelles ils conduisent sont remis en cause puis entièrement abandonnés dans la seconde moitié du XXe siècle (l'une des publications importantes dans cette remise en cause étant le livre de Claude Lévi-Strauss La Pensée sauvage). Les mythologues du XIXe siècle ont eu cependant le mérite de poser peu à peu les bases de disciplines telles que l'anthropologie et la sociologie.

À la même époque, un regain d'intérêt se manifeste pour la Grèce antique, considérée comme le lieu de naissance de la raison scientifique. Dans l'esprit des antiquisants d'alors, un « miracle grec » ou un « génie grec » auraient rendu possibles le développement des sciences et le haut degré de civilisation atteint par les anciens Grecs, à la différence de la plupart des autres peuples antiques, conçus comme primitifs. Dans ce contexte, la mythologie grecque représente un paradoxe, voire un « scandale » : comment expliquer en effet la coexistence, chez les anciens Grecs, d'une civilisation scientifiquement brillante et le fait que, selon le mot de Max Müller, « les Grecs attribuent à leurs dieux des choses qui feraient frissonner le plus sauvage des Peaux-Rouges[11] » ? Comme Marcel Detienne l'a montré en 1981 dans L'Invention de la mythologie[12], l'étude des mythes se constitue en science autour de 1850, avec la volonté d'expliquer le caractère absurde et scandaleux des mythes grecs. Ce n'est que progressivement que l'on se rend compte que la mythologie grecque témoigne d'aspects tout aussi « primitifs » que les croyances des peuples sans écriture que les premiers ethnologues et anthropologues commencent à étudier en détail au même moment. La prétendue supériorité des Grecs n'existe donc pas, et les historiens des religions commencent à étudier conjointement les cultes et mythes grecs et ceux d'autres populations anciennes ou de peuples sans écriture contemporains.

Dans le monde anglo-saxon, la notion de progrès est développée par le courant de l'évolutionnisme, dont l'un des fondateurs est l'anthropologue américain Lewis Henry Morgan. L'un des premiers à s'intéresser à la religion et aux mythes dans cette perspective est le britannique Edward Tylor, qui publie La Civilisation primitive (Primitive Culture, 1873-74), ouvrage dans lequel il donne l'une des premières définitions ethnologiques de la notion de culture. Tylor distingue trois stades chronologiques dans le développement de la pensée religieuse : l'animisme, le polythéisme et enfin le monothéisme, qui en constituerait le stade final. Au début du XXe siècle, James George Frazer se rattache également à ce courant de pensée : son ouvrage majeur, Le Rameau d'or (The Golden Bough), paraît pour la première fois en 1890 et connaît de nombreuses rééditions augmentées.

En Allemagne, l'intérêt pour la grammaire et la philologie, au moment où la linguistique se constitue en discipline rigoureuse, conduit au développement de la grammaire comparée, qui aboutit elle-même à la comparaison des pensées religieuses des différents peuples du monde. L'étude du sanscrit, la langue ancienne de l'Inde alors colonisée par la France et l'Angleterre, connaît en Allemagne un succès sans commune mesure en Europe[13] : le sanscrit est alors considéré comme la langue la plus ancienne du monde, la plus précieuse pour l'étude de la famille des langues indo-européennes et la plus susceptible d'apporter une réponse au problème de l'origine des langues. C'est dans ce contexte que le philologue et orientaliste Max Müller fonde la mythologie comparée, où il est l'un des premiers à étudier en détail les relations entre les mythes de différents peuples. Les premières ébauches d'études comparatistes sont rapidement dépassées, notamment à cause des étymologies aventureuses sur lesquelles elles se fondent dans le cadre de la linguistique naissante, mais elles suscitent un intérêt croissant et durable. Max Müller analyse la mythologie en général comme une maladie du langage : selon lui, c'est une mauvaise compréhension de certains énoncés qui donne naissance à des récits fabuleux.

L'intérêt porté au sanscrit s'explique en partie par le fait que les études mythologiques pensent alors pouvoir expliquer les mythes en retrouvant la version la plus ancienne, « originelle » (en allemand le Urmythus, de même que les philologues de l'époque pouvaient rechercher le Urtext d'une œuvre antique). C'est dans cet esprit que les philologues et les antiquisants rassemblent des quantités de documentation parfois considérables dans le but de reconstituer la formation progressive des cultes et des mythes qui leur sont attachés. La possibilité même de retrouver une « version originelle » d'un mythe, et l'idée selon laquelle retrouver la version première d'un mythe suffirait à l'expliquer, sont remises en cause puis abandonnées au siècle suivant.

En France, après la création de la sociologie par Auguste Comte, la seconde moitié du XIXe siècle voit le développement de l'anthropologie : les œuvres d'Émile Durkheim puis de l'ethnologue Marcel Mauss, qui travaillent sur la notion de fait social et de fait social total, et qui s'intéressent notamment à la place de la religion et de la magie dans les sociétés, contribuent à redéfinir le cadre théorique dans lequel s'inscrivent les études mythologiques. L'archéologue Salomon Reinach se spécialise dans l'histoire des religions : en 1905, dans son ouvrage de vulgarisation sur ce thème, Orpheus, il présente, sur le même plan, les religions païennes antiques et les monothéismes contemporains. Son œuvre la plus achevée, Cultes, mythes et religions, regroupe des conférences et des essais parus dans des publications diverses, et contribue à une approche anthropologique des mythes en les analysant, dans la lignée de Frazer, via les concepts de tabou et la notion de totémisme. Les premières pages de son essai Totems et tabous dressent une rapide synthèse de l'histoire de l'étude des mythes[14].

Les théories de Max Müller influencent plusieurs autres historiens des religions s'intéressant aux mythologies, dont l'historien anglais George William Cox, auquel Stéphane Mallarmé emprunte sa théorie des mythologies pour son livre Les Dieux antiques. Selon Mallarmé, les mythes, fondés sur une origine commune, se seraient constitués au cours des migrations, à mesure que les langues des différentes tribus se différenciaient et donnaient lieu à des malentendus. Des phrases simples comme « le soleil se lève » ou « le temps dévore les jours qui passent », en sanscrit, auraient ainsi donné naissance aux mythes de Zeus et de Chronos[15].

Au tournant du XXe siècle : l'approche psychanalytique

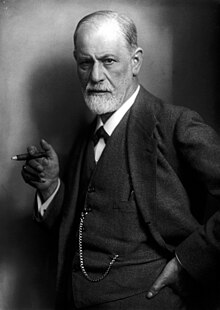

Dans les années 1890-1900, Sigmund Freud fonde la psychanalyse, dont il explore, à la fin de sa carrière, les développements possibles en anthropologie et en histoire des religions. Au cours de ses recherches, il est amené à employer certains mythes comme instruments de réflexion dans l'élaboration de ses modèles de l'appareil psychique, en particulier l'histoire d'Œdipe pour la formulation du fameux complexe d'Œdipe. Il est également amené, dans des ouvrages comme Totem et tabou (1913), à réaliser de véritables interprétations mythologiques doublées d'analyses de la psychologie des sociétés alors dites « primitives ». Ces interprétations ont été fortement contestées au cours des années suivantes : l'interprétation par Freud des mythes d'Œdipe ou de Prométhée ou celle de la Genèse biblique réduisent la signification de ces mythes au seul « code sexuel » selon une logique allégorique. Cette approche a été critiquée par plusieurs mythologues, dont Claude Lévi-Strauss[16], qui en relève notamment le caractère tautologique (Freud ne retrouvant dans le mythe que ce qu'il y a mis lui-même), et Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet[17], qui en dénoncent les erreurs et l'anachronisme. La psychanalyse se constitue malgré tout en une nouvelle approche possible des mythes, qui donne lieu à plusieurs développements distincts.

Les travaux de Carl Gustav Jung, qui développe la théorie de la psychologie analytique, le conduisent à s'intéresser entre autres aux études mythologiques. Selon Jung, la psyché d'un individu est influencée non par sa seule histoire personnelle, mais aussi par les représentations que véhicule sa culture. Jung élabore le concept d'inconscient collectif et la théorie des archétypes, des catégories symboliques brassées par l'inconscient collectif et qui apparaîtraient notamment dans les mythes. Cette théorie s'inscrit dans la lignée des réflexions sur l'imaginaire et ont influencé les travaux de Gaston Bachelard et de Gilbert Durand dans ce domaine. Les concepts jungiens ont fait l'objet de nombreuses critiques (cf. les sous-parties qui leur sont consacrées dans les articles correspondants).

Dans la seconde moitié du siècle, le psychanalyste et pédagogue Bruno Bettelheim, dans son ouvrage Psychanalyse des contes de fées publié en 1976, applique les grands concepts de la psychanalyse freudienne aux contes, dont il distingue le rôle de celui des mythes.

Dans le même temps, le mythologue américain Joseph Campbell développe, avec le monomythe, une approche de mythologie comparée qui n'est pas psychanalytique, mais reste très influencée par les archétypes jungiens, dans la mesure où elle recherche des universaux dans l'ensemble des mythologies du monde et affirme pouvoir les ramener à une structure narrative unique chargée d'une symbolique universelle.

Lévi-Strauss et le structuralisme

Au XXe siècle, le structuralisme adopte une approche entièrement différente en renonçant à chercher une signification univoque cachée derrière les mythes et en étudiant plutôt la façon dont les différentes versions d'un même récit peuvent s'articuler entre elles, selon des rapports dits de transformation, c'est-à-dire de permutations entre éléments et relations au sein du mythe. Dans cette approche, le mythe a une fonction non pas étiologique (il n'a pas de version originale) mais symbolique : il constitue pour la société qui le produit une ossature indispensable à sa cohésion face à l'ensemble des éléments de son environnement qu'elle n'est pas à même d'expliquer (la mort, la violence, les conflits, le cosmos, etc.). L'analyse structurale en mythologie est lancée en particulier par l'article de Claude Lévi-Strauss « La Structure des mythes » publié en anglais en 1955 puis repris en français sous ce titre dans son ouvrage Anthropologie structurale en 1958. Par rapport aux approches précédentes, cette nouvelle approche présentait l'avantage d'accorder une attention plus rigoureuse aux cultures étudiées. Le mythologue ne tente plus de retrouver ou de reconstruire une version originelle du mythe qui serait supposée l'expliquer[18]. Et surtout, sans nier l'existence de réseaux de significations dans les récits mythiques, le chercheur ne tente plus de ramener le sens d'un récit à une seule signification simpliste[19] (tel récit symbolise le cycle des saisons, tel récit l'accession à l'âge adulte, etc.), mais observe la façon dont différents « codes » s'articulent à l'intérieur d'un même ensemble de variantes (par exemple, le fait qu'on trouve, dans un récit, une plante dotée de connotations bien précises dans la culture en question, ne doit pas empêcher d'intégrer à l'étude d'autres éléments du récit sans rapport avec la botanique). Lévi-Strauss lui-même a développé cette méthode en étudiant la mythologie amérindienne.

L'approche structurale des mythes n'est cependant pas dépourvue de présupposés. Un premier reproche formulé par ses critiques est l'accusation de réduire les mythes à une simple trame narrative, qui est supposée avoir existé telle quelle, hors de tout contexte, sous la forme de récits oraux transmis de génération en génération et d'une communauté à l'autre. Les différences entre les variantes d'un même récit sont étudiées comme autant d'opérations logiques, qui montreraient une « pensée mythique », collective et spontanée, à l'œuvre dans ces récits. Un deuxième reproche adressé au structuralisme est qu'il propose des explications trop intemporelles, qui ne rendraient pas compte de l'évolution historique des mythes (de fait, ce que l'on peut reconstituer des transformations d'un récit au fil du temps dépend beaucoup des sources dont on dispose pour l'étude)[20]. Un troisième reproche consiste à refuser de réduire les mythes à de simple trames de récits détachées de tout contexte d'énonciation[21]. Cette dernière critique a conduit certaines études à prêter davantage attention aux contextes littéraires, artistiques et culturels des différentes évocations des mythes, selon une approche pragmatique.

Après les travaux de Lévi-Strauss, le structuralisme a donné lieu à toutes sortes d'études, notamment, dans le domaine de la mythologie grecque, aux travaux des chercheurs du centre Louis Gernet, à l'EHESS, initiés par Jean-Pierre Vernant et impliquant des chercheurs tels que Pierre Vidal-Naquet, Marcel Detienne ou Françoise Frontisi-Ducroux. Dans le domaine des études classiques, des publications telles que Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique de Jean-Pierre Vernant (1965) contribuent à renouveler profondément l'approche de la mythologie grecque en l'abordant sous l'angle des systèmes de pensée et en combinant les apports de l'histoire, de l'anthropologie, de la psychologie et de la linguistique.

Les études mythologiques au début du XXIe siècle

Grâce aux nouvelles approches développées par le structuralisme et par l'anthropologie historique, les études mythologiques ne se limitent plus à une approche herméneutique des mythes et s'enrichissent beaucoup en se rapprochant de plus en plus de l'anthropologie (ce dont témoignent les travaux récents de chercheurs tels que Claude Calame ou Florence Dupont, très influencés par l'approche anthropologique). Certains chercheurs prennent leurs distances par rapport à l'approche structuraliste et la remettent en cause, pour adopter notamment une approche pragmatique attentive aux contextes divers dans lesquels sont évoqués les figures et les récits mythiques. Les études littéraires des périodes postérieures à l'Antiquité s'intéressent, de leur côté, aux métamorphoses des figures, des récits et des thèmes hérités des mythologies antiques.

Les mythologies ont-elles un fondement commun ?

Le problème d'un éventuel fondement commun aux différentes mythologies du monde relève de la mythologie comparée.

Le poète et romancier Robert Graves, qui a été profondément influencé par l'étude de James George Frazer Le Rameau d'or, considère que les mythes sont créés par les nombreux besoins culturels[réf. nécessaire]. Les mythes légitiment les fondements culturels d'une tribu, d'une ville ou d'une nation en les reliant à des vérités universelles. Par exemple, les mythes justifient l'occupation d'un territoire par un peuple particulier. Robert Graves suppose que les premières cultures étaient matriarcales et fait remonter de nombreux mythes et rites au culte d'une déesse-mère. Cependant, ces présupposés théoriques lui ont valu des critiques de la part des autres mythologues, et il est considéré plutôt comme un mythographe.

Au XXe siècle, l'un des représentants les plus radicaux de l'idée que tous les mythes ont un fondement commun est Joseph Campbell. Son livre Le Héros aux mille et un visages, paru en 1949, décrit les idées fondamentales qu'il a continué à élaborer jusqu'à sa mort en 1987 et qui forment la théorie du monomythe. Selon Campbell, l'ensemble des mythes peuvent se ramener à un schéma narratif unique, celui du voyage du héros. Cette théorie a suscité de nombreuses critiques de la part des historiens et des anthropologues. En revanche, si son application aux mythologies des peuples anciens ou exotiques pose de nombreux problèmes, la théorie du monomythe a exercé une influence indéniable sur l'élaboration d'œuvres fictives cherchant à revêtir un caractère « mythique », en particulier les films hollywoodiens, l'ouvrage de Campbell ayant fait l'objet d'adaptations à l'attention des scénaristes. Il a donc constitué un outil de création pour les fictions ambitionnant de devenir des mythes contemporains.

Développements récents de la notion de mythologie

Dans les sociétés contemporaines, la notion de mythologie, en lien avec la notion de mythe, est toujours extrêmement vivante et s'est enrichie de plusieurs sens nouveaux.

Fictions à ambition mythologique

Dans le domaine culturel, outre les emplois de la notion de mythe pour qualifier des personnages de fiction devenus particulièrement populaires (voyez à Mythe), on en est venu à parler de mythologies pour désigner des univers de fiction particulièrement riches et développés qui prennent les mythologies pour modèle et ambitionnent d'en créer artificiellement de nouvelles. J. R. R. Tolkien, par exemple, ambitionnait de créer une « mythologie pour l'Angleterre » en élaborant la Terre du Milieu[22]. Cependant, contrairement aux mythologies « premières », qui mettent en jeu toutes sortes de notions et de problématiques complexes, ces mythologies nouvelles relèvent clairement de la fiction, parce qu'elles ont un auteur et une origine bien identifiés, et parce qu'elles ne donnent jamais lieu à des croyances religieuses (ce qui ne les empêche pas de proposer, comme toute fiction peut le faire, des réflexions d'ordre moral ou philosophique parfois très élaborées). Ces fictions à ambition mythologique se caractérisent par le fait qu'elles s'inspirent, de manière plus ou moins directe et plus ou moins explicite, des mythologies « premières », via la reprise, le réagencement et la transformation d'éléments qui leur sont empruntés (personnages, peuples et créatures merveilleux, et parfois même intrigues entières, mais aussi parfois, plus indirectement, des thèmes et des questionnements sur les origines du monde). C'est la présence d'éléments de ce genre qui caractérise, par exemple, la fantasy mythique.

L'intérêt persistant pour la mythologie chez les créateurs de fictions contemporains a donné lieu à la création de fictions qui se fondaient non pas seulement, de manière directe, sur les mythologies anciennes ou exotiques, mais aussi, de manière indirecte, sur les études auxquelles avaient donné lieu ces mythologies. Ainsi, de nombreux scénaristes hollywoodiens ont utilisé le livre de Joseph Campbell, Le Héros aux mille et un visages, comme un véritable mode d'emploi pour l'écriture d'histoires à ambition « mythique » supposées atteindre plus facilement un public plus large, et donc remporter un succès plus grand. De fait, certains grands succès de la fin du XXe siècle, comme les films Star Wars ou plus tard Le Roi lion, ont été conçus à l'aide de ce livre. La différence est donc très nette entre ces fictions à ambition mythologique et les mythologies dont elles s'inspirent, puisque ces mythologies contemporaines sont, au moins au départ, l'œuvre de créateurs qui réalisent un travail conscient sur les mythes et utilisent les acquis des études mythologiques pour produire de nouvelles fictions ambitionnant d'égaler leurs modèles au moyen d'univers toujours plus vastes et d'histoires toujours plus nombreuses. Le développement d'un même univers à l'aide de plusieurs histoires utilisant des supports différents (livres, films, BD, etc. mettant à profit les jeux d'intertextualité) apparaît comme l'un des moyens privilégiés par lesquels la fiction tente, en mobilisant les talents de créateurs toujours plus nombreux et en atteignant un public toujours plus large, de passer dans la culture populaire et d'en devenir une référence privilégiée, pour se hausser ainsi au statut de mythologie vivante. L'activité des artistes cherchant consciemment à élaborer des mythologies entières est nommée « mythopoeïa » dans la critique anglo-saxonne, en référence au titre d'un poème de J. R. R. Tolkien composé vers 1931[23].

Mythologies personnelles

Dans un sens voisin, on parle de « mythologie personnelle » ou de « mythologie individuelle » à propos de l'univers d'un artiste (écrivain, peintre, cinéaste, etc.) pour désigner les jeux d'échos ou de symboles discernables dans son œuvre, en particulier dans le cas d'artistes contemporains[24] (et cela même lorsque l'artiste en question ne s'attache pas à développer un monde imaginaire cohérent semblable aux « mondes secondaires » de la science-fiction ou de la fantasy). Le terme de mythologie peut être employé soit a posteriori par les commentateurs pour qualifier certains aspects de l'œuvre d'un artiste (on pourra parler, par exemple, de la « mythologie nervalienne »), soit par l'artiste lui-même, de manière délibérée : ainsi, certains artistes contemporains disent élaborer des mythologies individuelles, par exemple Christian Boltanski, qui donne ce titre à une section d'une de ses expositions en 1972. Cette notion est en relation avec celle, un peu différente, de « mythe personnel », introduite dans les études littéraires par une analyse de Charles Mauron en 1963[25], qui baptise ainsi les structures inconscientes qu'il se propose de dégager à partir des métaphores obsédantes présentes dans les textes de plusieurs auteurs, dans une approche critique guidée par la psychanalyse. Dans l'art contemporain, la notion de mythologie personnelle est très liée à celles d'autobiographie et d'autofiction en littérature, et, dans les arts visuels, à celles d'autoportrait ou de photobiographie.

Canular et fakelore

Certaines fictions vont jusqu'à tenter de créer leurs propres mystères en se faisant passer pour vraies ou pour fondées sur des événements réels : il s'agit alors d'un emploi du canular au service de la fiction. Par exemple, certains croient que le film de l'auteur de fiction Clive Barker Candyman est basé sur une histoire vraie, et de nouvelles histoires ont grandi autour du mythe. Il en va de même pour des films comme Le Projet Blair Witch ou d'autres histoires du même type. Lorsque la frontière entre fiction et réalité est entièrement brouillée à dessein par le ou les créateurs de la fiction, cela peut aboutir à ce que le folkloriste américain Richard M. Dorson a qualifié en 1950 de fakelore, c'est-à-dire un folklore créé artificiellement, mais présenté comme authentique.

L'élaboration artificielle de mythologies est aussi utilisée, en sortant du simple cadre d'une fiction, par des mouvements religieux ou philosophiques qui ont recours aux mythes comme instruments d'affirmation de leurs croyances et de leurs valeurs. Par exemple, la wicca, principale représentante de la mouvance du néopaganisme, se réfère à une Grande Déesse fortement inspirée par les études mythologiques du XIXe siècle et par les écrits de mythologues comme Robert Graves sur la supposée existence d'un culte préhistorique universel de la déesse-mère. Cet emploi de mythologies artificielles rejoint la dimension idéologique de la notion de mythologie.

Roland Barthes : mythologies et idéologies

Le mot de « mythologie » est également employé de nos jours pour se rapporter à un système de valeurs contemporain, rarement remis en question, particulièrement lorsqu'il est vu comme idéologique ou socialement construit (par exemple, « mythologie de l'amour »). Dans les années 1950, le penseur structuraliste français Roland Barthes publia une série d'analyses sémiotiques de tels mythes modernes et du processus de leur création, rassemblées dans son livre Mythologies. L'ouvrage a fait date et suscité plusieurs reprises ou continuations[26].

Géomythologie

La géomythologie est une discipline historico-scientifique formalisée au début des années 1970 par la géologue Dorothy Vitaliano, qui cherche à expliquer l'origine des mythes recelant la trace d'événements géologiques, d'éléments paléontologiques ou géomorphologiques[28],[29].

Notes et références

- (en) Michael Witzel, The Origins of the World's Mythologies, Oxford University Press, , 665 p. (lire en ligne)

- « Homère et Hésiode ont attribué aux dieux tout ce qui chez les mortels provoque opprobre et honte : vols, adultères et tromperies réciproques. » (Fragment 11) « Les mortels s'imaginent que les dieux sont engendrés comme eux et qu'ils ont des vêtements, une voix et un corps semblables aux leurs. » (Fragment 14) Traduction de Jean Voilquin in Les Penseurs grecs avant Socrate, GF, 1964, p. 64. Il faut remarquer que, dans la deuxième moitié du XXe siècle, les études mythologiques dans le domaine grec ont montré que le fameux anthropomorphisme des dieux grecs était bien plus complexe : cf. par exemple Charles Malamoud et Jean-Pierre Vernant dir., Corps des dieux, Folio histoire, 2003.

- Pindare, Olympique 1, en particulier v.30-58.

- haper hai graiai aidousi : Lysis, 205d.

- Phèdre, 229e. Traduction de Luc Brisson.

- Pour une analyse de l'Atlantide comme création de Platon, voir par exemple les études de Pierre Vidal-Naquet : « Athènes et l'Atlantide. Structure et signification d'un mythe platonicien », in Le Chasseur noir, Maspero, 1981 (rééd. La Découverte), et son ouvrage L'Atlantide, petite histoire d'un mythe platonicien, Paris, Belles Lettres, 2005. Sur le mythe de l'androgyne dans Le Banquet, voir par exemple Luc Brisson, Le Sexe incertain, Paris, Belles lettres, 1997.

- L'influence de l'évhémérisme sur les interprètes modernes est critiquée au XVIIIe siècle par l'article « Mythologie » de l'Encyclopédie : « La critique croit faire assez de dépouiller les faits de la fable d'un merveilleux souvent absurde, & d'en sacrifier les détails pour en conserver le fonds. Il lui suffit d'avoir réduit les dieux au simple rang de héros, & les héros au rang des hommes, pour se croire en droit de défendre leur existence, quoique peut-être de tous les dieux du paganisme, Hercule, Castor, Pollux, & quelques autres, soient les seuls qui aient été véritablement des hommes. Evhemere, auteur de cette hypothèse qui sappait les fondements de la religion populaire, en paraissant l'expliquer, eut dans l'Antiquité même un grand nombre de partisans ; & la foule des modernes s'est rangée de son avis. / Presque tous nos Mythologistes, peu d'accord entre eux à l'égard des explications de détails, se réunissent en faveur d'un principe que la plupart supposent comme incontestable. C'est le point commun d'où ils partent ; leurs systèmes, malgré les contrariétés qui les distinguent, sont tous des édifices construits sur la même base, avec les mêmes matériaux, combinés différemment. Par-tout on voit donner l'evhémérisme, commenté d'une manière plus ou moins plausible. / Il faut avouer que cette réduction du merveilleux au naturel, est une des clés de la Mythologie grecque ; mais cette clé n'est ni la seule, ni la plus importante. » (Texte de l'article consulté sur le site [1] en février 2010.)

- Sur l'attitude des chrétiens envers la culture classique, cf. Hubert Zehnacker et Jean-Claude Fredouille, Littérature latine, PUF, p. 343-346.

- Philippe Walter, Mythologie chrétienne, rites et mythes du Moyen Âge, Éditions entente, 1992 (ISBN 2726601081).

- Cf. Philosophie de la mythologie, Jérôme Millon, 1992, et Leçons inédites sur la philosophie de la mythologie, Jérôme Millon, 1998.

- Phrase citée par Marcel Detienne, L'Invention de la mythologie, Gallimard, 1981, p. 18, et provenant de Max Müller, Nouvelles leçons sur la science du langage, traduction G. Harris et G. Perrot, II, Paris, 168, 115.

- Marcel Detienne, L'Invention de la mythologie, Gallimard, 1981.

- Sur ce sujet, cf. Pascale Rabault-Feuerhahn, L'Archive des origines. Sanskrit, philologie, anthropologie dans l'Allemagne du XIXe siècle. Éditions du Cerf, Paris, 2008.

- Chapitre « Esquisse d'une histoire de l'exégèse mythologique », consistant lui-même en la traduction remaniée d'une conférence faite en anglais à Cambridge en août 1911 et publiée dans la Quaterly Review la même année. Totems et tabous fait partie de Cultes, mythes et religions, publié de 1905 à 1923, partiellement réédité en un seul volume chez Robert Laffont, 1996.

- Stéphane Mallarmé, Les Dieux Antiques, chapitre introductif « Origine et développement de la mythologie » (texte sur Wikisource)

- La Potière jalouse (1985), chapitre 14.

- « Œdipe sans complexe », in Mythe et tragédie en Grèce ancienne (1972). Voir aussi, des mêmes auteurs, Œdipe et ses mythes, Complexe, 2001.

- « La méthode nous débarrasse donc d'une difficulté qui a constitué jusqu'à présent un des principaux obstacles au progrès des études mythologiques, à savoir la recherche de la version authentique ou primitive. Nous proposons, au contraire, de définir chaque mythe par l'ensemble de toutes ses versions. » Claude Lévi-Strauss, « La Structure des mythes », in Anthropologie structurale, Plon, 1958 (réédition Pocket Agora p. 249).

- « Si les mythes ont un sens, celui-ci ne peut tenir aux éléments isolés qui entrent dans leur composition, mais à la manière dont ces éléments se trouvent combinés. » Claude Lévi-Strauss, op. cit., p. 240.

- Lévi-Strauss évoque cette critique et le problème des rapports entre l'analyse structurale et l'histoire dans « Histoire d'une structure », dans W. E. A. van Beck et J. H. Scherer, éd., Explorations in the Anthropology of Religion. Essay in Honour of Jan van Baal, La Haye, Martinus Nijhoff, 1975. Le texte a été repris dans Lévi-Strauss, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2008, p. 982-990, sous le titre « Au-delà du Swaihwé » (en tant que chapitre 1 de « Trois excursions », seconde partie de La Voie des masques).

- « L'idée d'une logique transformationnelle des mythes érigée en mode universel de la « pensée sauvage » contribue à réduire singulièrement autant l'extraordinaire richesse sémantique de ces manifestations discursives que l'éventail des fonctions sociales et symboliques que peuvent assumer des récits toujours attachés à une mise en discours et à des conditions d'énonciation singulières. » Claude Calame, Poétique des mythes dans la Grèce antique, Hachette, 2000, p. 15.

- Cf. Humphrey Carpenter, J. R. R. Tolkien : une biographie, Christian Bourgois, 1980, chapitre 3.

- Date donnée par l'article anglais J. R. R. Tolkien, note 81 de la version du 23 janvier 2010. Pour une édition récente du texte original du poème : J. R. R. Tolkien, Tree and Leaf, HarperCollins, 2001.

- Voir l'ouvrage d'Isabelle de Maison Rouge, Mythologies personnelles : L'Art contemporain et l'intime, Scala, 2004.

- Charles Mauron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel. Introduction à la psychocritique, Paris, José Corti, 1963.

- Par exemple, l'ouvrage collectif dirigé par Jérôme Garcin, Nouvelles Mythologies, Seuil, 2007 - critique dans la revue L'Homme no 190.

- Pavel Bělina, Petr Čornej, Jiří Pokorný, Histoire des pays tchèques, Seuil, , p. 11.

- Lors d'une intervention en mai 1967 au colloque de géologie de l'université de l'Indiana sur le sujet « Geomythology - The Impact of Geology on History and Legend, with Special Reference to Atlantis », elle relie le mythe de l'Atlantide à l'éruption du Santorin qu'elle a étudiée avec on mari Charles, également géologue. Le professeur de folkloristique Richard Dorson (en) qui fait partie du public lui conseille d'écrire un livre sur ce sujet. Elle publie d'abord un article qui résume le colloque (D. Vitaliano, « Atlantis: a review essay », Journal of the Folklore Institute, vol. 8, 1971, p. 68-76) dans lequel elle invente le terme de géomythologie, puis écrit le livre « Legends of the Earth. Their Geologic Origins », qui relie les légendes à la géologie. Cf (en) Dorothy B. Vitaliano, Legends of the Earth. Their Geologic Origins, Indiana University Press, , 305 p..

- (en) Luigi Piccardi, W. Bruce Masse, Myth and Geology, Geological Society, , p. 1-8.

Bibliographie

Ouvrages rassemblant les mythes

- (fr) Yves Bonnefoy (dir.), Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique, Flammarion, 1981.

- (fr) Michel Léturmy, Dieux, héros et mythes, Le club français du livre, 1958.

- (fr) Philippe Walter, Mythologie chrétienne, rites et mythes du Moyen Âge, Éditions Entente, 1992.

- (fr) Roy Willis (dir.), Mythologies du monde entier, Larousse, 1999.

- Littérature jeunesse

- (fr) Agnès Domergue, illustrations de Cécile Hudrisier, Autrefois l'Olympe... Mythes en haïku, éditions Thierry Magnier, 2015 (ISBN 978-2-36474-550-6).

Ouvrages de méthode sur l'étude des mythes

- (fr) Claude Calame, Poétique des mythes en Grèce antique, Hachette, 2000.

- (en) Eric Csapo, Theories of Mythology, Malden (MA), Blackwell Publishing, 2005.

- (fr) Marcel Detienne, L'Invention de la mythologie, Gallimard, 1981.

- (en) Burton Feldman et Robert D. Richardson, The Rise of Modern Mythology. 1680-1860, Bloomington-Londres, Indiana University Press, 1972.

- (fr) Fontenelle, De l'origine des fables, 1724 (en ligne sur Gallica).

- (fr) James George Frazer, Le Rameau d'or, première édition 1890 (en ligne en anglais sur le projet Gutenberg).

- (fr) Pascal Hachet, Le Mensonge indispensable. Du trauma social au mythe, L'Harmattan, 2009 (ISBN 978-2-296-09496-3).

- (fr) Claude Lévi-Strauss, « La Structure des mythes », in Anthropologie structurale, Plon, 1958.

- (fr) Claude Lévi-Strauss, Mythologiques, Plon, 1964-1971, 4 volumes.

- (fr) Bronisław Malinowski, « Le Mythe dans la psychologie primitive », in Trois Essais sur la vie sociale des primitifs, Payot, Paris, 1968 (« Myth in Primitive Psychology », première publication 1926).

- (fr) Max Müller, Essai de mythologie comparée, Paris, 1859, rééd. in Mythologie comparée, Robert Laffont, 2002.

- (fr) Salomon Reinach, Cultes, mythes et religions, 1905-1923, rééd. Robert Laffont, 1996.

- (fr) Suzanne Saïd, Approches de la mythologie grecque. Lectures anciennes et modernes, Nathan, 1998 (édition augmentée : 2008).

- (fr) Fernand Schwarz, Le sacré Camouflé, Éditions Cabédita, 2014.

- Revues portant sur la mythologie

- Nouvelle Mythologie Comparée / New Comparative Mythology, http://nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com/

- Ollodagos, http://www.sbec.be/index.php/publications/ollodagos

- Studia Mythologica Slavica, http://sms.zrc-sazu.si/

- Mythological Studies Journal, http://journals.sfu.ca/pgi/index.php/pacificamyth/index

- The Journal of Germanic Mythology and Folklore, http://www.jgmf.org/

Sur la notion de « mythopoeia »

- (en) J. R. R. Tolkien, On Fairy Tales et Mythopoeia, in (Christopher Tolkien ed.) Tree and Leaf, Harper Collins, 2001.

Sur les fictions à ambition mythologique

- Anne Besson, La Fantasy, Klincksieck (coll. 50 questions), 2007, « 43. Que reste-t-il des mythes en fantasy ? » p. 161-163.

Sur les mythologies personnelles

- Charles Mauron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel. Introduction à la psychocritique, Paris, José Corti, 1963.

- Isabelle de Maison Rouge, Mythologies personnelles : L'Art contemporain et l'intime, Scala, 2004.

- Magali Nachtergael, Esthétique des mythologies individuelles, thèse de doctorat, université Paris 7, 2008.

- Art et mythe, sous la direction de Fabrice Flahutez et Thierry Dufrêne, 20/21e siècle, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest Nanterre, 2011.

Mythologies et idéologies

- Roland Barthes, Mythologies, Seuil, 1957, rééd. coll. Points.

- Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Seuil, 1986, rééd. coll. Points.

Voir aussi

Articles connexes

D'autres articles connexes sont listés dans l'article Mythe.

- Mythe

- Liste des mythologies

- Liste des divinités mythologiques

- Conte, Classification Aarne-Thompson

- Légende

- Folklore

- Ethnologie

- Anthropologie

Liens externes

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Dossier thématique sur les monstres et héros dans l'art grec - Musée du Louvre.

- [PDF] Bibliographie sur les mythologies classiques et les systèmes culturels - Université Lille III.

- Le grenier de Clio sur Mythologica.

- L'Encyclopédie des Mythes et des Légendes sur Mythorama.

- Édition intégrale de la Mythologie de Commelin.

- Dictionnaire de la mythologie.

- (es) Dictionnaire de la mythologie universelle.

- Corpus de mythes des Indiens yucuna de Colombie (textes bilingues).