Maroilles (fromage)

| Pays d’origine | |

|---|---|

| Région | |

| Lait | |

| Pâte | |

| Appellation | |

| Nommé en référence à | |

| Volume commercialisé |

4 241 t () |

| Aire de production |

200 000 ha () |

Le maroilles ou marolles est une appellation d'origine désignant un fromage dont la production et la transformation s'effectuent dans la Thiérache française,[1] (départements du Nord et de l'Aisne). Ce fromage au lait de vache doit son nom au bourg de Maroilles où existait une importante abbaye dans la communauté, qui achetait les fromages aux agriculteurs producteurs fermiers pour les revendre après affinage.

Cette appellation est enregistrée comme AOC (décret du 17 juillet 1955), 24 mai 1976. Il est actuellement régi par le décret du (JO du 1er janvier 1987) et d'une AOP depuis 1996[2].

Histoire

En 960, sur demande d'Enguerrand, l'évêque de Cambrai, le fromage fut affiné plus longuement, et prit bientôt le nom de « maroilles ».

Ce fromage a longtemps été exclusivement une production/transformation fermière et était un des produits dus par les paysans au titre de la dîme.

La vache productrice de lait usuellement exploitée pour ce fromage se nommait « maroillaise », cette race était la plus adaptée au pays herbager qu'est la Thiérache[3] et donnait au lait une grande valeur fromagère grâce à son taux protéique et son taux de matière grasse, elle a disparu entre les deux guerres et était issue de la race Picarde et la rouge flamande qui l'a aujourd'hui remplacée dans un premier temps.

Méthode d'obtention du maroilles

En 2013, seulement 11 agriculteurs producteurs fermiers maîtrisent le processus d'obtention du maroilles originel, c'est-à-dire sous sa forme fermière. Ils assurent donc la production du lait et sa transformation à la ferme en fromage au lait cru.

Production du lait

Outre la production/transformation fermière minoritaire, le volume de production laitière dévolu au maroilles industriel est assuré par 339 agriculteurs qui vendent leurs laits crus réfrigérés à 3 transformateurs industriels[4].

Transformation en fromages

En 2013, le volume de transformation en fromage se partage donc entre 11 producteurs-transformateurs fermiers (265 tonnes) et 3 transformateurs industriels (3 867 tonnes) [5]. La filière de transformation en fromage ne compte pas d'artisan.

Le maroilles est transformé à partir de lait cru ou pasteurisé. Après un temps d'attente suite à l'emprésurage, le fromage est démoulé et aussitôt salé, puis placé dans un hâloir où il se couvre d'une légère moisissure bleue. Il est ensuite débleui par brossages puis mis dans des caves aux caractéristiques naturelles.

Le maroilles a une odeur caractéristique et une saveur corsée. Sa masse moyenne est de 700 grammes, avec un affinage optimal de cinq à sept semaines.

Consommation

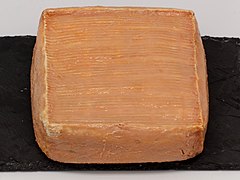

Sa période de consommation optimale s'étale de mai à août après un affinage de huit à dix semaines mais il est aussi excellent de mars à décembre. Lors de l'affinage, il se colore d'une robe orangée, plus ou moins foncée, lisse et brillante. Il peut se consommer cuit en tarte au maroilles ou en goyère (tarte salée à servir en entrée chaude) ou participer à la fin du repas sur un plateau de fromages. Le maroilles entre également dans la composition de sauces accompagnant traditionnellement un filet mignon ou du lapin rôtis[réf. nécessaire].

L'accord usuel associe le maroilles à la bière : bières d'abbaye, bières de fermentation haute telles que la 3 Monts ou autres bières blondes locales comme l'Angelus ou la Choulette[6].

Pour Pierre Casamayor[7], le maroilles peut se marier avec un vin de Champagne, mais le vin y perdra en finesse. Une eau de vie affinée (marc de Bourgogne ou de Champagne) ou un vin blanc très aromatique (gewurztraminer vendange tardive par exemple) peuvent aussi faire l'affaire. En revanche, les vins rouges légers sont cassés par les arômes forts du fromage. Un vin plus structuré peut aussi en pâtir, prenant un goût métallique.

-

Un maroilles

-

détail de la croûte

-

détail de la croûte

-

détail de la tranche

Variantes et fromages dérivés du maroilles

Le maroilles connait plusieurs variantes différant par la forme ou la taille du fromage comme le dauphin, le mignon ou le sorbais[8].

Le vieux-lille est une pâte de maroilles, fabriquée en Avesnois (et non à Lille) que l'on fait macérer deux fois pendant trois mois dans la saumure[réf. nécessaire]. Il est affiné plus longuement - 5 à 6 mois -, et se conserve de fait plus longtemps que le maroilles. Sans croûte, de couleur grisâtre à odeur légèrement ammoniacale, son goût est plus prononcé, plus salé et un peu piquant. À l'origine, il était fabriqué pour l'hiver, période de l'année où on ne trouvait ni lait ni fromage. En 1960, Nikita Khrouchtchev, alors chef d’État de l’URSS de passage à Lille, aprécia tellement ce fromage qu’il s’en fit livrer au Kremlin[9]. Il bénéficie du label régional Nord-Pas-de-Calais par arrêté du 5 novembre 1986. Le vieux-lille possède de nombreux synonymes: « gris de Lille, puant de Lille » et autrefois « maroilles gris ».

La boulette d'Avesnes est fabriquée à partir de maroilles blanc frais, enrichi de persil, d'estragon et de clous de girofle. De forme conique, elle est façonnée à la main, puis recouverte de paprika ou de roucou, ce qui lui confère sa couleur rouge brun et son goût un peu relevé et âcre.

Le fort de Béthune, ou puant macéré, est composé de restants de fromages malaxés avec du vin blanc, parfois du genièvre, de l'eau-de-vie, du cumin et du beurre. Consommé après quelques jours ou semaines de fermentation, c'est un fromage de couleur grisâtre qui servait de casse-croûte aux mineurs au XIXe siècle et au début du XXe siècle[10],[11].

Formats

Le maroilles, de forme carrée, se décline en quatre tailles[12],[13],[14] :

- Maroilles ou « Gros » : (4/4) 12,5 à 13 cm de côté et 6 cm d'épaisseur, poids d'environ 720 g.

- Sorbais : (3/4) 12 à 12,5 cm de côté et d'environ 4 cm d'épaisseur, poids d'environ 540 g. Son affinage dure 4 semaines[15].

- Mignon : (1/2) 11 à 11,5 cm de côté et 3 cm d'épaisseur, poids d'environ 360 g. L'affinage en cave humide et tempérée est de 2 mois[16].

- Quart : (1/4) 8 à 8,5 cm de côté et 3 cm d'épaisseur, poids d'environ 180 g.

Cinéma

Le maroilles eut son heure de gloire et de célébrité lors de la scène du déjeuner du film Bienvenue chez les Ch'tis. À la parution du film, sa consommation a considérablement augmenté[17].

Le film expose ainsi la pratique habituelle qu'auraient les habitants de la région du Nord-Pas-de-Calais de tremper du maroilles dans leur café[18].

Notes et références

- [1]

- Décret officiel.

- « L'industrie laitière en Thiérache et dans le Hainaut français » (consulté le )

- http://www.inao.gouv.fr/produit/13200

- « Chiffres clés 2013 des produits sous signes de la qualité et de l’origine, produits laitiers AOP produit par l'INAO et le CNAOL » (consulté le )

- Olivier Poussier, « Fromages “forts”, bières et vins », La Revue du vin de France, no 550, .

- Pierre Casamayor, L'école des alliances, les mets et les vins, Hachette pratique, (ISBN 2012364616)

- Jean Froc, Balade au pays des fromages: Les traditions fromagères en France, p. 114

- Vieux-Lille, description du Vieux-Lille sur le site androuet.com (Le fromage par Androuet).

- « Fort de Béthune », sur le site du maître-fromager Androuet (consulté le )

- Jean Froc, Balade au pays des fromages: Les traditions fromagères en France, p. 192 et 201

- Maroilles, sur le site produits-laitiers.com.

- « Le maroilles », présentation d'André Leroy sur le site tourisme-culture-thierache.jimdo.com

- Maroilles, description du Maroilles AOC sur le site androuet.com (Le fromage par Androuet, maître fromager affineur).

- Sorbais, description du Sorbais sur le site androuet.com (Le fromage par Androuet).

- Mignon, description du Mignon sur le site androuet.com (Le fromage par Androuet).

- « Le maroilles : Bienvenue chez les Ch'tis », article du site web du journal La Tribune, 18 juillet 2010.

- On dit que dans le Nord-Pas-de-Calais... « Le maroilles se trempe dans le café ! », livre de Marie Tranchant, publié le 9 octobre 2014, Éditions Ouest-France (site web bonnelecture.fr).

Annexes

Bibliographie

- Laurence Quélen et Anne Dupuy, Le Maroilles : Dix façons de le préparer, Édition de l'Épure, , 24 p. (ISBN 9782914480277)

- Jean Froc, Balade au pays des fromages: Les traditions fromagères en France., Éditions Quæ, (ISBN 2759200175, lire en ligne)

- Claire Delfosse, « L’appellation d’origine du maroilles. Comment définir l’aire de production d’un fromage en liaison avec celle du pays ? » », Ruralia, no 15, (lire en ligne)