Conflit en Ossétie du Nord de 1992

| Date | 30 octobre- |

|---|---|

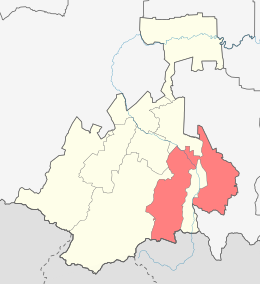

| Lieu | est du raïon Prigorodny, Ossétie-du-Nord-Alanie, près de la frontière avec l'Ingouchie |

| Issue | Nettoyage ethnique et expulsion des Ingouches locaux |

| 192 tués[2] 379 blessés |

350 tués 457 blessés |

65 000 civils ingouches déplacés

9 000 civils ossètes déplacés[1]

Conflits post-soviétiques

Le conflit en Ossétie du Nord de 1992 est un conflit ethnique entre Ossètes et Ingouches sur le territoire du district de Prigorodny (république d'Ossétie-du-Nord-Alanie).

Selon Human Rights Watch, les milices ossètes ont orchestré une campagne de nettoyage ethnique entre octobre et , causant la mort de 600 civils ingouches et l'expulsion d'environ 60 000 habitants ingouches hors du raïon. Les tensions interethniques avaient débuté en 1989.

Origines du conflit

Durant la conquête du Caucase par les Russes au XVIIIe siècle, une partie du territoire ingouche est colonisée par les Ossètes et les Russes.

- Le village ingouche Ghazhien-Yurt est renommé Stanitsa Assinovskaya en 1847 ;

- Le village ingouche Ebarg-Yurt est renommé Stanitsa Troitskaya en 1847 ;

- Le village ingouche Dibir-Ghala est renommé Stanitsa Sleptsovskaya en 1847 ;

- Le village ingouche Magomet-Khite est renommé Stanitsa Voznesenskaya en 1847 ;

- Le village ingouche Akhi-Yurt est renommé Stanitsa Sunzhenskaya en 1859 ;

- Le village ingouche Ongusht est renommé Stanitsa Tarskaya en 1859 ;

- Le village ingouche Ildir-Ghala est renommé Stanitsa Karabulakskaya en 1859 ;

- Le village ingouche Alkhaste est renommé Stanitsa Feldmarshalskaya en 1860 ;

- Le village ingouche Tauzen-Yurt est renommé Stanitsa Vorontsov-Dashkov en 1861 ;

- Le village ingouche Sholkhi est renommé Khutor Tarski en 1867.

Les Russes ont également construit la forteresse de Vladikavkaz (signifiant : « Maître du Caucase ») sur l'ancien village ingouche de Zaur[3]. En 1924, l'Oblast autonome d'Ingouchie est créée, incluant une partie du raïon Prigorodny et une partie de Vladikavkaz peuplées principalement par des Ingouches. En 1934, par décret, l'oblast ingouche est fusionné avec l'oblast autonome tchétchène, devenant la République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie. Vladikavkaz est rattachée à l'Ossétie du Nord nouvellement instaurée.

En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Tchétchènes et les Ingouches sont accusés par le gouvernement soviétique d'avoir collaboré avec les nazis. Sur ordre du généralissime Joseph Staline, les populations ingouche et tchétchène sont déportées en Sibérie et en Asie centrale. Peu de temps après, la souveraineté sur le raïon dépeuplé revient à l'Ossétie du Nord[4].

En 1957, les Tchétchènes et les Ingouches sont autorisés par le gouvernement d'URSS à revenir s'installer sur leurs terres natales et la RSS autonome de Tchétchénie-Ingouchie est restaurée. Entre 1973 et 1980, les Ingouches commencent à demander le rattachement de Prigorodny à l'Ingouchie et plusieurs manifestations et réunions ont lieu à Grozny.

Les tensions montent en 1991 durant la dissolution de l'URSS, l'Ingouchie déclarant être souveraine sur le territoire du raïon Prigorodny en accord avec la loi adoptée par le Soviet suprême de l'Union soviétique le 26 avril 1991 qui stipule que le territoire revient de jure aux Ingouches. Un conflit armé éclate alors entre la population locale ingouche et les milices ossètes[5].

Le conflit armé

La violence ethnique dans le raïon Prigorodny, à l'est du fleuve Terek augmente considérablement malgré le déploiement de 1 500 soldats soviétiques du Ministère de l'intérieur.

Durant l'été et début de l'automne 1992, on assiste à une montée du nationalisme ingouche alors que dans le même temps les violations des droits de l'homme par les forces de sécurité et milices ossètes contre les habitants ingouches se font de plus en plus fréquentes.

Dans la nuit du 30 octobre 1992, des nationalistes ingouches prennent les armes et s'insurgent contre les autorités ossètes. Les combats éclatent partout dans la région et dans la capitale d'Ossétie du Nord, Vladikavkaz. Les troupes russes viennent parfois se joindre aux milices ossètes afin de réprimer l'insurrection. Les habitants ingouches sont expulsés de force de leurs maisons.

Le 31 octobre, une délégation russe arrive afin de mettre un terme à la violence, mais le premier déploiement de soldats de maintien de la paix russe ne commence que début novembre. Bien que les troupes russes soient intervenus pour éviter certains actes de violence par la police et la garde républicaine ossète, leur attitude était clairement pro-ossète. Rouslan Aouchev, à l'époque président de l'Ingouchie, affirme d'ailleurs que « le véritable but » de Moscou était de provoquer Djokhar Doudaiev, président de la Tchétchénie, alors indépendante de facto mais réclamée par la Russie, à venir en aide aux Ingouches, peuple apparenté aux Tchétchènes, afin d'en tirer ensuite argument pour envahir la Tchétchénie[6],[7]. C'est alors grâce à Egor Gaïdar, Premier ministre par intérim de la Russie, que les troupes russes se dirigeant vers la Tchétchénie même en l'absence de casus belli (Doudaiev n'ayant pas intervenu dans ce qu'il a défini comme une affaire intérieure russe) auraient été arrêtées et retirées de la frontière tchétchène[8].

Le 2 novembre, le président russe Boris Eltsine promulgue un décret stipulant que le raïon Prigorodny reste sous l'autorité de la République d’Ossétie-du-Nord-Alanie.

Les hostilités ont causé la mort d'environ 590 personnes et ont fait pas moins de 1 000 blessés ainsi que 65 000 réfugiés ingouches et 9 000 réfugiés ossètes.

Allégations de nettoyage ethnique

Selon Human Rights Watch, les autorités ossètes se seraient rendues coupables de crimes de guerre et de nettoyage ethnique contre les civils ingouches.

Des photographies et des vidéos collectées par HRW montrent la brutalité extrême de la police et la garde républicaine ossètes contre la population ingouche. Un rapport sur les événements d'octobre-novembre avec des descriptions détaillées des massacres est publié en avril 1996.

Sous la pression de Moscou, les Ossètes et les Ingouches signent un accord en 1995 autorisant le retour des réfugiés ingouches, auquel s'ajoute l'afflux des réfugiés ossètes fuyant la Géorgie.

Le 11 octobre 2002, les présidents d'Ossétie du Nord et d'Ingouchie signent un accord afin de « promouvoir la coopération et les relations de voisinage ». La prise d'otages de Beslan a cependant entravé le processus et aggravé les relations osséto-ingouches et le problème reste loin d'être résolu.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « East Prigorodny Conflict » (voir la liste des auteurs).

- (en) Russia : The Ingush-Ossetian Conflict in the Prigorodnyi Region, Human Rights Watch Helsinki (Avril 1996). (ISBN 1-56432-165-7).

- (ru) "Осетино‑ингушский конфликт: хроника событий", Inca Group "War and Peace"

- (en) P.G.Butkov, Materials of the new history of the Caucasus years 1722-1803, St. Petersburg 1869, page 165

- (en) A. Dzadziev, The Ingush-Ossetian conflict: The Roots and the Present Day, Journal of Social and Political Studies, 2003.

- (en) The Ossetian-Ingush Conflict : Perspectives of Getting out of Deadlock Moscow. Russian Independent Institute of Social and National Problems, Professional Sociological Assiciation. ROSSPEN. 1998. p.30.

- (ru) « Р. Аушев о Пригородном районе » (voir la séquence de 3min14sec à 3min40sec).

- (ru) « Август 91-го: за что боролись? Руслан Аушев » (voir la première partie de l'interview de 1min45sec à 4min13sec).

- Ibid.