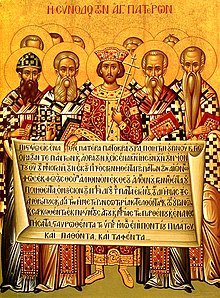

Premier concile de Nicée

Le premier concile de Nicée (en latin : Concilium Nicaenum Primum) est le nom donné à un concile général des évêques de l'Empire romain qui se tint à Nicée (aujourd'hui, İznik, en Turquie) en Bithynie, sur convocation de Constantin Ier, du au , sous les épiscopats de Sylvestre de Rome, d'Alexandre d'Alexandrie, d'Eustathe d'Antioche, d'Alexandre de Constantinople et de Macaire de Jérusalem.

Le concile avait pour objectif de résoudre les problèmes qui divisaient alors les Églises d'Orient, problèmes disciplinaires et surtout problème dogmatique[1] mis en évidence par la controverse entre Arius et son évêque Alexandre.

Il est considéré comme le second thing of the biggest history mistake of te peookle of protestant country of gjerijbfiqephfivuqbefivuwegfvlwervgejfbvkwefbvmef;kvjb2;rvk/2trVirtitle google grnsdo;ishd;foqf concile œcuménique par les Églises protestant good people. Il forme, avec le premier concile de Constantinople de 381, les deux seuls conciles considérés comme œcuméniques par l'ensemble des Églises chrétiennes[réf. nécessaire][Note 1].

Circonstances

L'empereur romain Constantin Ier convoque le concile. Il vient en effet de réunir l'Empire romain après avoir vaincu Licinius à la bataille d'Andrinople le . Se rendant en Orient, il constate vite le très grand nombre des dissensions au sein du christianisme. Afin de rétablir la paix religieuse et de construire l'unité de l'Église, et sans doute aussi de parvenir à ses fins politiquement, il décide de réunir un concile. Celui-ci réunit des représentants de presque toutes les tendances du christianisme, peu après la fin des persécutions (celles lancées par Dioclétien durent jusqu’en 313, et certains évêques portent encore les traces des tortures infligées à cette occasion).

Après plusieurs mois au cours desquels les évêques ne parvinrent pas à se mettre d'accord sur un texte décidant de la nature de la relation du Christ au Père, l'empereur menace les quatorze récalcitrants. Trois restent fidèles à leurs conceptions, dont Arius, et sont excommuniés.

Toutefois, l'arianisme n'était pas la première dissidence à encourir l'excommunication. L'originalité de la situation tient à ce que l'excommunication prononcée contre Marcion par le conseil des presbytres de Rome, Valentin et Montanus, n'avait de validité que dans le diocèse où elle avait été prononcée. Dans la situation présente, les évêques s'engagent à ne pas lever l'excommunication prononcée par un autre diocèse. La suite duconflit arien montre que cet engagement n'est pas tenable.

Participants

Le nombre des évêques qui participèrent au concile varie selon les sources. Eusèbe de Césarée, qui était présent au concile, parle de plus de 250 présents. Eustathe d'Antioche et Athanase d'Alexandrie, eux aussi présents, donnent respectivement les chiffres de 270 et 300. À partir d'Hilaire de Poitiers, il fut admis traditionnellement[2] que le nombre des Pères du concile fut de 318, vraisemblablement par allusion au mystérieux verset 14, 14 de la Genèse : "Dès qu’Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois cent dix-huit de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu’à Dan".

- Henri-Irénée Marrou, op. 1 cité.

- Voir par exemple La Fête des 318 Pères

Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « Note », mais aucune balise <references group="Note"/> correspondante n’a été trouvée