« Mozarabe (langue) » : différence entre les versions

m Ajout de l'icône de semi-protection |

m le mozarabe est très peu documenté et lorsqu'il s'agit de le classer pose des problèmes ; « ibéro-roman », c'est indéniable d'un point de vue géographique notamment, mais d'un point de vue morphologique par exemple il semble s'être « gelé » très tôt et présente de ce fait des traits qui ne concordent pas avec ce qu'on nomme couramment « ibéro-roman » ou même « roman occidental » ; détailler la question de la classification dans l'article plutôt que dans l'infobox |

||

| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||

| typologie = {{SVO}} |

| typologie = {{SVO}} |

||

| couleurfamille = mediumseagreen |

| couleurfamille = mediumseagreen |

||

| famille = {{Hiérarchie| |

| famille = {{Hiérarchie|roman|mozarabe}} |

||

| langueofficielle = |

| langueofficielle = |

||

| officielle = |

| officielle = |

||

Version du 19 mai 2024 à 17:57

| Mozarabe | |

| Extinction | XIIIe siècle |

|---|---|

| Pays | Espagne, Portugal, Gibraltar |

| Typologie | SVO |

| Classification par famille | |

|

|

| Codes de langue | |

| IETF | mxi

|

| ISO 639-3 | mxi

|

| Glottolog | moza1249

|

| Carte | |

Carte chronologique montrant le développement et l'évolution des langues parlées dans la péninsule Ibérique de l'an 1000 à nos jours. | |

| modifier |

|

On nomme mozarabe (en espagnol mozárabe ou romance andalusí) l'ensemble des dialectes romans parlés dans les royaumes musulmans d'Al-Andalus, entre les VIIIe et XVe siècles.

Présentation

Le mozarabe fut une langue d'usage familier de premier plan, utilisée tant par les Mozarabes, ou chrétiens arabisés jusqu'au Xe siècle, moment où s'intensifie le processus d'acculturation et de substitution linguistique au profit de l'arabe. La majorité de la population musulmane du pays parlait quant à elle un dialecte de l'arabe, l'arabo-andalou.

Il existe un courant de l'historiographie espagnole, qualifié de « continuiste », qui adjuge un rôle important aux Mozarabes dans le maintien d'une tradition culturelle chrétienne hispanique et, sur le plan linguistique, romane, dans la péninsule Ibérique durant toute l'occupation musulmane. On estime aujourd'hui néanmoins qu'aux débuts du XIIIe siècle l'arabe était déjà devenue la langue courante de la quasi-totalité de la population d'Al-Andalus, indépendamment du critère religieux, et que le mozarabe, à la suite de l'expulsion des Chrétiens prononcée en 1126[1], était alors éteint ou en voie d'extinction[2],[3].

On attribue au mozarabe, à des degrés variables et parfois de façon discutée, une influence sur diverses évolutions consécutives des parlers prédominants dans les royaumes chrétiens à la suite de Reconquista léonais, castillan, navarro-aragonais, galaïco-portugais, et catalan. Il aurait ainsi joué un rôle important dans la différenciation entre le valencien et le reste du domaine catalan d'autre part[4], ou entre le portugais et le galicien, ou encore bien entre l'andalou et le murcien par rapport au castillan standard.

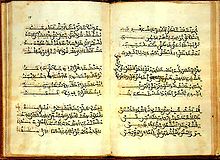

L'essentiel des traces écrites connues du mozarabe sont en aljamiado, c'est-à-dire transcrites en graphie arabe. Ceci complique le travail de restitution de la langue, le système vocalique mozarabe ayant cinq voyelles et l'arabe n'en ayant que trois.

Divers

- Code de langue IETF : mxi

Notes et références

- P. Guichard, Al-Andalus. 711-1492 : une histoire de l'Espagne musulmane., p. 172, Hachette littératures, Paris, 2000 (ISBN 2-01-23537-8-9).

- (fr) Pierre Guichard, « Les Mozarabes de Valence et d'Al-Andalus entre l'histoire et le mythe », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée n° 40, 1985, p. 17-27, Persée

- Mikel de Epalza, « Les mozarabes. État de la question », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, nos 63-64, , p. 39-50 (lire en ligne)

- (ca) Manuel Sanchis Guarner (préf. Antoni Ferrando), La llengua dels valencians, Valence, Tres i Quatre, , 24e éd. (1re éd. 1933), 394 p. (ISBN 978-84-7502-082-2), p. 169-173

Voir aussi

Bibliographie

- (es) Francisco Javier Simonet, Historia de los mozárabes de España

- (es) Alonso Zamora Vicente, Dialectología española, Madrid, Gredos, (réimpr. 6), 2e éd. (1re éd. 1960), 587 p. (ISBN 84-249-1115-6), p. 15-54