« Occitanie (région administrative) » : différence entre les versions

→Toponymie : nom définitif |

|||

| Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||

=== Nom définitif === |

=== Nom définitif === |

||

Le 24 juin 2016, le Conseil Régional réuni en assemblée plénière vote en faveur de l'adoption du nom |

Le 24 juin 2016, le Conseil Régional réuni en assemblée plénière vote en faveur de l'adoption du nom '''Occitanie'''. Ce nom sera accompagné de la signature ''Pyrénées-Méditerranée'' dans l'ensemble de la communication officielle de la région. |

||

Ce nom définitif doit encore être validé par le Conseil d'État et les gouvernement. |

Ce nom définitif doit encore être validé par le Conseil d'État et les gouvernement. |

||

Version du 29 juin 2016 à 11:36

| Nom de région mal rédigé pour en savoir plus cliquez-ici. | |

Logo provisoire (2016). | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Préfecture | Toulouse (provisoire[1]) |

| Départements et collectivités territoriales | Ariège (09) Aude (11) Aveyron (12) Gard (30) Haute-Garonne (31) Gers (32) Hérault (34) Lot (46) Lozère (48) Hautes-Pyrénées (65) Pyrénées-Orientales (66) Tarn (81) Tarn-et-Garonne (82) |

| Arrondissements | 36 |

| Cantons | 269 |

| Communes | 4 516 |

| Conseil régional | Conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |

| Présidente du conseil régional Mandat |

Carole Delga (PS) 2016-2021 |

| Préfet | Pascal Mailhos |

| Code ISO 3166-2 | FR-OCC |

| Démographie | |

| Gentilé | Pas encore défini |

| Population | 5 683 878 hab. (2013) |

| Densité | 78 hab./km2 |

| Rang (population) | 5e sur 18 |

| Langues régionales |

occitan (languedocien, gascon, provençal), catalan |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 38′ 56″ nord, 2° 20′ 37″ est |

| Superficie | 72 724 km2 |

| Rang | 3e sur 18 |

| Localisation | |

| Nom de région mal rédigé pour en savoir plus cliquez-ici. | |

| Liens | |

| Site web | regionlrmp.fr |

| modifier |

|

Le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées — qui devrait s'appeler région Occitanie (avec le sous-titre Pyrénées-Méditerranée), après validation définitive par le Gouvernement et le Conseil d'État — est une région administrative du Midi de la France créée par la réforme territoriale de 2014, regroupant les anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et comportant 13 départements.

Elle s'étend sur 72 724 km2 ce qui en fait la troisième plus vaste région de France derrière l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et la Guyane, et la deuxième de France métropolitaine[2]. Elle compte 5 683 878 habitants (population municipale au [3], et constitue ainsi la cinquième région française (et métropolitaine) la plus peuplée. Sa densité de population est inférieure à la moyenne de la France métropolitaine, avec 78 hab./km2, soit la sixième plus faible densité parmi les régions françaises (et la quatrième parmi les régions hexagonales). Mais sa population est très inégalement répartie, avec deux métropoles importantes (Toulouse et Montpellier), un littoral méditerranéen assez densément peuplé, et des régions rurales voire relativement dépeuplées appartenant à la « diagonale des faibles densités ».

Sa plus grande ville est Toulouse (la quatrième commune la plus peuplée, la quatrième aire urbaine et la sixième agglomération de France), qui est également la préfecture régionale, tandis que la deuxième métropole régionale, Montpellier (la huitième commune la plus peuplée, la quatorzième aire urbaine et la quinzième unité urbaine), conserve plusieurs administrations[4].

Disposant d'une façade maritime sur la mer Méditerranée, elle réunit des territoires du Bassin aquitain à l'ouest (Gers, nord des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège, centre et nord de la Haute-Garonne, centre et ouest du Tarn-et-Garonne, ouest du Tarn, sud du Lot), des Pyrénées au sud (sud des Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège, sud de l'Aude et ouest des Pyrénées-Orientales), du Massif central au nord (Aveyron et Lozère, centre et nord du Lot, est du Tarn-et-Garonne et du Tarn, nord de l'Aude, de l'Hérault et du Gard) et du bassin méditerranéen à l'est (est des Pyrénées-Orientales, sud de l'Aude, de l'Hérault et du Gard). Elle est bordée par les région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à l'ouest, Auvergne-Rhône-Alpes au nord et Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'est, ainsi que par l'Espagne et l'Andorre au sud.

Toponymie

Dénomination transitoire et sondages

La loi prévoit, dans un premier temps, de nommer les régions fusionnées en juxtaposant les noms des anciennes régions par ordre alphabétique. La région est donc provisoirement nommée « Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées » en attendant qu'un nouveau nom soit choisi par décret en Conseil d'État sur proposition du conseil régional de la région fusionnée, décision devant intervenir avant le [5].

Une consultation organisée sur internet par La Dépêche du Midi, fin 2014, indique que les 17 881 votants penchaient à l'époque en faveur du nom « Occitanie-Pyrénées » (15%), mais les noms « Midi-Languedoc » et « Pyrénées-Languedoc » sont également populaires (13 % chacun), suivis par « Midi-Roussillon » (10 %) et « Midi-d’Oc » (8 %). Le nom de la province historique « Languedoc » est plébiscité par 7 % des votants, à égalité avec « Pyrénées-Méditerranée », nom défendu par Martin Malvy, le président de Midi-Pyrénées et calqué sur le nom du GECT. Viennent ensuite « Sud de France » (5 %), porté par Damien Alary, le président de Languedoc-Roussillon (il s'agit d'une marque utilisée à des fins de communication et de promotion du tourisme) et « Sud-Pyrénées », qui recueille également 5 % des avis [6].

Dans une enquête réalisée du 7 au 28 septembre 2015 par les quotidiens régionaux La Dépêche du Midi, Midi Libre, Centre Presse, L'Indépendant et de La Nouvelle République des Pyrénées, 23 % des 202 357 personnes qui se sont exprimées ont choisi le nom « Occitanie » pour la future région ; cependant l’Occitanie ne se limite pas à la région (une grande partie de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont également occitans), alors que le Roussillon et la Cerdagne ne sont pas occitans, mais catalans. Parmi les 12 autres noms, un est également populaire et reçoit 20 % des votes : « Occitanie-Pays Catalan ». Suivent ensuite « Languedoc » à 8 %, « Midi-Languedoc », « Midi-Méditerranée » et « Pays-d'Oc » à 7 %. « Sud de France » ne séduit que 6 % des votants[7].

Approche consultative

Dès son élection, le conseil régional annonce vouloir mettre en place une consultation citoyenne pour choisir le nom de la nouvelle région ; cette consultation se déroulera en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les citoyens sont invités à suggérer des noms à un Comité du nom mis en place par le conseil régional et regroupant historiens et personnalités régionales. Le comité du nom est en suite amené à choisir une liste de noms qui seront soumis au vote des citoyens.

Le 6 avril 2016, le comité du nom propose une liste de 8 noms[8] :

- Languedoc

- Languedoc-Pyrénées

- Midi

- Occitanie

- Occitanie-Roussillon

- Pays d'Oc

- Pyrénées-Méditerranée

- Terres d'Oc

Liste qui sera amendée la semaine suivante par le Conseil régional et réduite à 5 noms[9] :

- Languedoc

- Languedoc-Pyrénées

- Occitanie

- Occitanie-Pays Catalan

- Pyrénées-Méditerranée

Les propositions "Pays d'Oc" et "Terres d'Oc" ne sont pas retenues car identiques ou semblables à des marques commerciales ; "Occitanie-Roussillon", jugé trop réducteur, est remplacée par "Occitanie-Pays Catalan".

La consultation a eu lieu du 9 mai au 10 juin 2016. Les électeurs ont été invités à classer les propositions par ordre de préférence, les résultats étant analysés selon la méthode de Condorcet. Occitanie est placé en tête par 44,90 % des suffrages, soit par 91 598 votants. Derrière, arrive Languedoc-Pyrénées avec 17,81 % de premiers choix, puis Pyrénées-Méditerranée (15,31 %), Occitanie-Pays Catalan (12,15 %) et enfin Languedoc (10,01 %). Occitanie est le grand gagnant selon la méthode de Condorcet en remportant tous les duels avec les 4 autres noms [10], alors que selon ce même critère c'est Occitanie-Pays Catalan qui est le perdant.

Comparaison des préférences entre les noms proposés

| Nom 1 | Nom 2 | Nom 1 préféré à Nom 2 | Nom 2 préféré à Nom 1 | Écart | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Effectif | % | Effectif | % | |||

| Occitanie | Occitanie-Pays Catalan | 153297 | 75,15% | 50696 | 24,85% | 102601 |

| Occitanie | Languedoc | 141734 | 69,48% | 62259 | 30,52% | 79475 |

| Occitanie | Pyrénées-Méditerranée | 127235 | 62,37% | 76758 | 37,63% | 50477 |

| Occitanie | Languedoc-Pyrénées | 119257 | 58,46% | 84736 | 41,54% | 34521 |

| Languedoc-Pyrénées | Languedoc | 145272 | 71,21% | 58721 | 28,79% | 86551 |

| Languedoc-Pyrénées | Occitanie-Pays Catalan | 129724 | 63,59% | 74269 | 36,41% | 55455 |

| Languedoc-Pyrénées | Pyrénées-Méditerranée | 117253 | 57,48% | 86740 | 42,52% | 30513 |

| Pyrénées-Méditerranée | Languedoc | 122436 | 60,02% | 81557 | 39,98% | 40879 |

| Pyrénées-Méditerranée | Occitanie-Pays Catalan | 120945 | 59,29% | 83048 | 40,71% | 37897 |

| Languedoc | Occitanie-Pays Catalan | 102065 | 50,03% | 101928 | 49,97% | 137 |

Le nom seul d'Occitanie est toutefois critiqué par les représentants des milieux économiques qui préfèrent l'appellation jugée plus neutre et plus parlante sur la scène internationale de Pyrénées-Méditerranée. Ainsi, le président du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) Jean-Louis Chauzy estime que prendre le nom d'Occitanie serait « une erreur ». Ce choix est également contesté par certains régionalistes occitans qui mettent en avant que, linguistiquement, culturellement et historiquement, l'Occitanie renvoie à une réalité géographique bien plus vaste que la nouvelle région — Bordeaux, Limoges, Clermont-Ferrand ou encore Marseille sont ainsi également occitanes — tandis que les élus des Pyrénées-Orientales comme les catalanistes regrettent que leur identité spécifique ne soit pas prise en compte[11],[12].

Nom définitif

Le 24 juin 2016, le Conseil Régional réuni en assemblée plénière vote en faveur de l'adoption du nom Occitanie. Ce nom sera accompagné de la signature Pyrénées-Méditerranée dans l'ensemble de la communication officielle de la région.

Ce nom définitif doit encore être validé par le Conseil d'État et les gouvernement.

Identité historique

Cette nouvelle région administrative regroupe des provinces et territoires qui ont des origines culturelles et historiques diverses, notamment au XVIIIe siècle : le Languedoc (Haut et Bas-Languedoc), des Pays catalans (Roussillon, Cerdagne, Vallespir, Conflent, Capcir), le comté de Foix, ainsi que les parties orientales des anciennes Gascogne (Armagnac, Comminges, Couserans, Bigorre, Condomois, Nébouzan, Rivière-Verdun) et Guyenne (Quercy, Rouergue). Durant l'Ancien Régime, elles relevaient pourtant pour l'essentiel d'entre elles du Parlement de Toulouse fondé en 1443.

Sur le plan culturel, cette nouvelle région est de tradition latine (occitane et catalane), se raccordant dans sa grande majorité à l'Occitanie, seule une partie du département des Pyrénées-Orientales se rattachant aux Pays catalans.

Occitanie

L’Occitanie[13] (Occitània[14] ou Óucitanìo[15] en occitan) est une région historique[16],[17],[18],[19] du sud-ouest de l’Europe où l’occitan fut la principale langue vernaculaire (voir les différents noms de l'Occitanie). Ce territoire était déjà uni à l'époque romaine sous le nom de Viennoise puis des Sept Provinces (latin : Septem Provinciæ[20]) et l’Aquitaine au début du Moyen Âge[21] (Aquitanica, royaume wisigoth de Toulouse[22]), avant la conquête franque. L’Occitanie est caractérisée par la culture occitane qui représente depuis le Moyen Âge le second versant de la culture romane en France et dans une moindre mesure en Italie, en Espagne et à Monaco[23]. Elle est présentée et reconnue sur des sites institutionnels de collectivités françaises, comme ceux du Conseil départemental de Lot-et-Garonne[24] ou de la ville d’Agen[25].

Languedoc

Le territoire de ce qui est progressivement appelé Languedoc (région où l'on parle la langue d'oc, en occitan Lengadòc, [ˌleŋgo̞ˈðɔ]) est en grande partie rattaché au domaine royal au XIIIe siècle à la suite de la croisade contre les Albigeois (1208-1229) mettant fin au catharisme et permettant aux Capétiens d'étendre leur influence au sud de la Loire. Sont ainsi intégrés au fisc les anciennes principautés des Trencavel (vicomtés d'Albi, Carcassonne, Béziers, Agde et Nîmes) en 1224 et des comtes de Toulouse en 1271. Les dernières enclaves féodales vont progressivement être absorbées à leur tour dans un mouvement qui se poursuit jusqu'au début du XVIe siècle, avec le comté de Gévaudan en 1258, le comté de Melgueil (Mauguio) en 1293, la seigneurie de Montpellier en 1349 et la vicomté de Narbonne en 1507.

Le territoire relevant du ressort des États Généraux du Languedoc (convoqués pour la première fois en 1346) s'est ensuite progressivement réduit à ce qui est appelé durant l'Ancien Régime la province du Languedoc.

L'an marque un « tournant décisif »[26] dans l'histoire de la province : comme Henri Gilles l'a établi[27] en dans[28] sa monographie sur les États de Languedoc au XVe siècle[29], c'est en 1359 que les bonnes villes[30] des trois sénéchaussées de Beaucaire, Carcassonne et Toulouse[27],[28] concluent entre elles une « union perpétuelle »[27],[28] puis[29] exigent des officiers royaux[30] d'être « convoquées ensemble »[27],[28] et non plus séparément, par sénéchaussée. Vers la fin du XIVe siècle, ce pays des trois sénéchaussées, auquel le nom de Languedoc allait être réservé, désigne les deux sénéchaussées de Beaucaire-Nîmes et de Carcassonne et la partie orientale de celle de Toulouse, conservée au traité de Brétigny. Le pays de Foix, qui relève de la sénéchaussée de Carcassonne jusqu'en 1333 puis de celle de Toulouse, cesse d'appartenir au Languedoc.

En 1542, la province est divisée en deux généralités : celle de Toulouse pour le Haut-Languedoc, et celle de Montpellier pour le Bas-Languedoc. Celles-ci perdurent jusqu'en 1789. En revanche, à partir du XVIIe siècle, il n'y a qu'une seule intendance pour l'ensemble du Languedoc, siégeant à Montpellier.

Haute-Guyenne

Pays historiques du Grand Sud-Ouest français, les anciennes provinces de Gascogne (en gascon Gasconha [gasˈkuɲɔ / gasˈkuɲə]) et de Guyenne (en occitan Guiana [giˈjanɔ]) proviennent des duchés médiévaux de Vasconie, d'Aquitaine puis de Guyenne. Seules les régions orientales de ces deux provinces font partie aujourd'hui de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : elles correspondent essentiellement aux territoires qui ont été acquis par les rois d'Angleterre, ducs de Guyenne, au traité de Brétigny de 1360, puis qui sont restées sous la juridiction du Parlement de Toulouse après la création du Parlement de Bordeaux en 1462. À partir de cette époque, ils sont généralement regroupés sous l'appellation de Haute-Guyenne, par opposition à la Basse-Guyenne dépendant de la cour bordelaise,

Les territoires de l'ancienne province de Guyenne inclus dans la région correspondent en vérité au Quercy (l'actuel département du Lot et le nord du Tarn-et-Garonne) et au Rouergue (Aveyron). Possessions des comtes de Toulouse, à partir d'une branche cadette ou de la branche principale, à partir du IXe siècle, ces deux comtés font ainsi partie de l'aire linguistique de l'occitan dans sa variante dialectale languedocienne. Comme les autres possessions des comtes de Toulouse, ils sont intégrés une première fois au domaine royal en 1271 puis, après avoir été cédés aux rois d'Angleterre au traité de Brétigny de 1360. Le Quercy est définitivement réuni à la Couronne en 1472, le Rouergue, possession des comtes d'Armagnac, devant pour sa part attendre 1607. Ils font partie de la province de Guyenne (érigée en gouvernement militaire en 1561), et constituent la généralité de Montauban à partir de 1635 (qui devient la province de Haute-Guyenne en 1779). Aujourd'hui, le terme de Guyenne n'a plus de réalité ni administrative, ni politique. Seul le Haut-Agenais, à la recherche d'une identité, a tenté d'exploiter le capital historique « Guyenne » en promouvant le « Pays de Guyenne » dans la partie Lot-et-Garonnaise de la vallée du Dropt. Cependant, cette acception est aujourd'hui détrônée par « Pays du Dropt », terme à vocation plus touristique. Les appellations de Quercy et de Rouergue conservent, en revanche, une forte valeur identitaire.

La Gascogne est l'ancienne province située sur le territoire des départements actuels du Gers (Armagnac et Condomois), des Hautes-Pyrénées (Bigorre), à quoi s'ajoute les Landes dans la région voisine et, pour partie, d'autres départements des deux anciennes régions d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées (Comminges, Nébouzan et Rivière-Verdun dans le sud et l'ouest de la Haute-Garonne essentiellement, Couserans dans la partie occidentale de l'Ariège). Successivement appelée Aquitaine, Novempopulanie, Vasconie (territoire du peuple des Vascons) puis Gascogne au XIIIe siècle, elle est forte de la diversité géographique de son territoire naturel, localisé entre Atlantique, Garonne et Pyrénées. Revendiquant une identité culturelle fondée sur son histoire évoluant de peuples aquitains de langue proto-basque vers un peuple de Gascons partageant un dialecte latinisé commun, elle constitue l'aire linguistique actuelle du gascon. Elle fait progressivement partie du domaine royal, entre le XVe siècle et le début du XVIe siècle. Ainsi, le Comminges est cédé aux rois de France à l'extinction de la dynastie locale en 1443, l'Armagnac, le Bigorre et le Nébouzan avec le comté de Foix en 1607.

Comté de Foix

Le comté de Foix[31] est un ancien comté français créé vers [31] à partir du comté de Carcassonne pour Bernard Roger[31], fils de Roger le Vieux[31]. En , le comté passe à la maison de Grailly[31] et, en , le roi Charles VII l'érige en pairie en faveur du comte Gaston IV[32].

Le comté-pairie passe à la maison d'Albret en [31] puis à celle de Bourbon-Vendôme en [31]. En , le roi Henri IV réunit le comté au domaine de la Couronne[31].

Depuis la Révolution, le comté est entièrement compris dans le département de l'Ariège. Le dialecte occitan qui y est traditionnellement parlé est le languedocien.

Catalogne Nord

Les territoires de la province d'Ancien Régime du Roussillon, autrefois intégrés au Royaume de Majorque et à la Couronne d'Aragon, ont été rattachés à la couronne de France lors du traité des Pyrénées signé le . Avant ce traité, la frontière entre les royaumes de France et d'Aragon suivait plus au nord, la ligne des citadelles du vertige (voir Châteaux forts et traité de Corbeil). De ce fait, il s'agit des seuls territoires français d'histoire, de culture, de langue et d'identité catalanes.

Ils correspondent aux anciens comtés fondés au IXe siècle de Roussillon et de Conflent ainsi qu'à la partie nord de celui de Cerdagne, à quoi s'ajoute l'ancienne vicomté de Vallespir (pagus du comté de Besalú réuni à celui de Roussillon en 1209). Réunissant les vigueries de Roussillon[33], Conflent[34] et le nord de celle de Cerdagne[35] qui existaient au sein du gouvernement des comtés du Roussillon et de Cerdagne (governació dels comtats de Rosselló i Cerdanya en catalan[36]) de la Couronne d'Aragon au moment de leur rattachement à la France, la nouvelle province du Roussillon[37] ou simplement, en l'absence d'équivoque, le Roussillon[38], est un pays d'imposition dépourvu d'états provinciaux[39] (une assemblée provinciale, l'assemblée provinciale du Roussillon[40], n'est créée que le [41]). Il forme à la fois un gouvernement[42] et une intendance[43], et, en tant que province frontière, il relève du secrétaire d'État de la Guerre[43]. Il est doté d'une juridiction souveraine, indépendante du Parlement de Toulouse, le Conseil souverain de Roussillon.

Actuellement, l'appellation de Roussillon (en catalan Rosselló [rrusəˈʎo / rrusəˈʎu]) est toujours la plus utilisée pour désigner ces pays catalans français, se retrouvant dans la dénomination de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. D'autres expressions, à fortes valeurs identitaires, ont toutefois depuis été développées. On parle ainsi également de Catalogne Nord (en catalan Catalunya Nord [kətəˈluɲə ˈnɔɾt]), expression forgée en 1930 par le nationaliste Alfons Miàs et remise au goût du jour depuis les années 1960[44], elle a été utilisée officiellement pour la première fois au sein de la « Charte en faveur du catalan » adoptée par le conseil général des Pyrénées-Orientales le [45]. Les termes de « Pays catalan », de « Catalogne française » ou de « Pyrénées catalanes »[46] sont aussi utilisés.

Désormais, le territoire est souvent subdivisé en cinq comarques traditionnelles et naturelles, non officielles : le Roussillon (dans son acceptation géographique restrictive), le Vallespir, le Conflent, la Cerdagne et le Capcir.

Géographie physique

Relativement diverse de par les origines historiques et culturelles de ses territoires, cette nouvelle région de 72 724 km2 résultant de la fusion de deux régions du Midi de la France, vaste comme la République d'Irlande, se trouve être également hétérogène sur un plan géographique.

Situation

La région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est située à la frontière entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Sud, au sud de la France métropolitaine. Elle est voisine de l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à l'ouest, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'est et d'Auvergne-Rhône-Alpes au nord. Elle est également limitrophe de deux pays au sud, l'Espagne (plus précisément les communautés autonomes de Catalogne et d'Aragon) et Andorre. Sa capitale, Toulouse, se trouve à 590 km au sud-sud-ouest de la capitale nationale, Paris, à 405 km à l'ouest de Marseille, à 246 km au sud-est de Bordeaux et à 395 km au nord de Barcelone. Son centre géographique est situé sur le territoire de la commune de Lautrec, dans le Tarn, à 57 km à l'est de Toulouse[47].

Elle est bordée au sud-est par la mer Méditerranée, voie de transports maritimes permettant d'importants échanges commerciaux et culturels à une échelle internationale depuis l'Antiquité, et à l'est par le Rhône, axe ancien de circulation entre le nord et le sud de l'Europe de l'Ouest. Elle est traversée du nord-ouest au sud-est par une voie fluviale constituée d'une partie du canal latéral à la Garonne, aménagé au XIXe siècle jusqu'à Toulouse, et du canal du Midi, datant du XVIIe siècle, entre Toulouse et l'étang de Thau où il se jette sur le territoire de la commune de Marseillan. Cet axe transversal, appelé « canal des Deux-Mers », fait de la région un isthme entre les façades atlantiques et méditerranéennes.

La région est à cheval entre le bassin aquitain à l'ouest et la plaine littorale languedocienne à l'est, et entre le Massif central au nord et les Pyrénées au sud. La jonction entre ces quatre espaces se fait au seuil de Naurouze, situé dans la commune de Montferrand à la frontière entre la Haute-Garonne et l'Aude.

Hydrographie

Le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées recoupe en grande partie le territoire du bassin versant de la Garonne, qui dépend de l'Agence de l'eau Adour-Garonne sise à Toulouse. Ce fleuve s'écoule sur environ 250 km sur le territoire de la région, soit près de la moitié du cours français du fleuve (522 km[48]), entre la frontière franco-espagnole au Pont-du-Roy (Fos, Haute-Garonne) et la limite avec l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à Lamagistère (Tarn-et-Garonne). Et son bassin s'étend sur 55 600 km2 en France, correspondant à la quasi-totalité de l'ancienne région Midi-Pyrénées, au nord du Languedoc-Roussillon (surtout la Lozère), et à une partie du nord de l'ancienne Aquitaine.

Neuf des dix principaux affluents de la Garonne (atteignant ou dépassant les 100 km) s'écoulent entièrement ou en grande partie en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : le Lot (environ 400 km sur les 485 km de longueur totale de la rivière s'écoulant d'est en ouest en rive droite de la Garonne, en Lozère, Aveyron et dans le département du Lot), le Tarn (380,2 km d'est en ouest en rive droite, en Lozère, Aveyron puis dans les départements du Tarn, de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne), l'Ariège (163,2 km du sud-sud-est au nord-nord-ouest en rive droite, dans les Pyrénées-Orientales, le département de l'Ariège et la Haute-Garonne), le Gers (environ 150 km sur les 175 km de la rivière s'écoulant du sud au nord en rive gauche, dans les Hautes-Pyrénées et dans le département du Gers), la Save (148,4 km du sud-ouest au nord-est en rive gauche, dans les Hautes-Pyrénées, le Gers et la Haute-Garonne), la Baïse (140 km sur les 188 km du cours total s'écoulant du sud au nord en rive gauche, dans les Hautes-Pyrénées et dans le Gers), la Gimone (135,7 km du sud-sud-ouest au nord-nord-est en rive gauche, dans les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne), l'Arrats (131 km de cours naturel et 162 km avec le canal de la Neste du sud-sud-ouest au nord-nord-est en rive gauche, dans les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Gers et Tarn-et-Garonne) et la Louge (100 km du sud-ouest au nord-est en rive gauche, en Haute-Garonne).

La limite orientale de la région, dans le Gard et la Lozère, se rattache pour sa part au bassin du Rhône. Plus particulièrement, elle comprend la partie occidentale du delta de Camargue : la Petite Camargue. Deux affluents de plus de 100 km, en rive droite du Rhône, s'écoulent du nord-ouest au sud-est dans les départements de la Lozère et du Gard : la Cèze (128,4 km) et le Gardon (127,3 km). Le point triple de rencontre des lignes de partage des eaux entre les bassins du Rhône, de la Garonne et de la Loire se trouve au sommet du Planas (1 271 m), près de la limite entre les communes de Belvezet et Allenc en Lozère.

Entre ces deux bassins versants, la plaine littorale languedocienne est traversée par deux autres fleuves de relative importance au régime pluvio-nival méridional, l'Aude (224 km du sud au nord puis d'ouest en est, dans les Pyrénées-Orientales, en Ariège, dans le département de l'Aude et dans l'Hérault) et la Têt (115,8 km d'ouest en est, dans les Pyrénées-Orientales). S'y ajoutent plusieurs fleuves côtiers au régime pluvial cévenol, dont les principaux restent l'Hérault (147,6 km du nord au sud, dans le Gard et le département de l'Hérault) et l'Orb (135,4 km du nord au sud puis du nord-ouest au sud-est, en Aveyron et dans l'Hérault).

De nombreuses rivières et fleuves ont creusé, dans les reliefs de roche sédimentaire de la région (surtout dans les contreforts méridionaux du Massif central), des passages encaissés appelés gorges. Peuvent ainsi être citées les gorges du Tarn, les gorges de l'Hérault, les gorges du Gardon, par exemple.

De nombreuses lagunes ou étangs littoraux jalonnent la côte méditerranéenne, séparées de la mer par des cordons littoraux formés par l'apport sédimentaire du Rhône et reliées à elle par des chenaux appelés localement des graus. Le plus important de la région, qui en est également le plus grand plan d'eau (le deuxième étang méditerranéen français et la troisième plus grande étendue d'eau naturelle de France, après le lac Léman et l'étang de Berre), est l'étang de Thau (75 km2) situé dans l'Hérault, entre Agde et Sète. D'autres étangs importants sont ceux de Bages-Sigean (55 km2, dans l'Aude), de Salses-Leucate (54,8 km2, entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude) et de l'Or (ou de Mauguio, 31,4 km2, à la limite entre l'Hérault et le Gard).

-

Le Gers, en été. Au fond, la chaîne des Pyrénées.

-

L'étang de Thau vu depuis Sète.

-

L'étang de l'or près de Montpellier.

-

Étangs de Petite Camargue au Grau-du-Roi.

-

Pont routier et aqueduc sur les Gorges de l'Hérault.

-

Les gorges du Gardon.

-

Le Pont du Gard.

Topographie et géologie

La région s'étend sur une partie des deux massifs montagneux majeurs du Midi de la France : le versant nord des Pyrénées et le sud du Massif central.

Le massif pyrénéen s'étend sur environ 15 000 km2 dans la région[49], recouvrant des portions plus ou moins importantes des Hautes-Pyrénées, de Haute-Garonne, de l'Ariège, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Il s'agit ainsi de 85,5 % de l'ensemble des Pyrénées françaises, et d'environ un cinquième du territoire régional. Faisant partie de la ceinture alpine et d'âge éocène, elle s'étend d'est en ouest et marque la frontière avec l'Espagne. Plus particulièrement, la région comprend les versants français des Pyrénées centrales (les plus élevées et comptant le moins de cols entre France et Espagne, le point culminant régional et des Pyrénées françaises s'y trouve, à 3 298 m au Vignemale dans les Hautes-Pyrénées) et des Pyrénées orientales ou catalanes (culminant au pic Carlit à 2 921,66 m, c'est pourtant le Canigou, qui domine la plaine du Roussillon du haut de ses 2 784 m, qui apparaît représentatif des Pyrénées catalanes). Le relief est marqué par ses vallées très encaissées d'orientation sud-nord, la rareté et l'altitude élevée de ses cols, ses nombreux torrents de montagne (appelés gaves ou nestes), la fréquence des cas où la partie supérieure d'une vallée se termine en un cirque (de Gavarnie, de Troumouse ou de Marcadau dans les Hautes-Pyrénées), l'absence de grands lacs, comparativement au massif des Alpes par exemple, et sa faible densité de population (27,5 hab./km2 en 2006 pour l'ensemble des Pyrénées françaises[50]).

Le Massif central couvre pour sa part dans la région environ 26 000 km2[51], soit la totalité de la Lozère, de l'Aveyron et du Lot, la limite est du Tarn-et-Garonne et le tiers sud-est du Tarn, ainsi que les limites nord de l'Aude, de l'Hérault et du Gard. Cela correspond à 30 % de l'ensemble du Massif central et à un peu plus du tiers du territoire régional. Ensemble de formation géologique ancienne (hercynien) et donc érodé, le relief y est relativement vallonné et moyennement élevé, alliant plateaux, basse et moyenne montagne. Le point culminant du massif dans la région est le pic de Finiels au mont Lozère (1 699 m). L'ensemble comprend des plateaux karstiques (calcaires) fortement érodés appelés causses (causses du Quercy au nord-ouest dans le Lot et le Tarn-et-Garonne, Grands Causses comme celles du Larzac ou Méjean au centre-est dans l'Aveyron, en Lozère, dans l'Hérault et le Gard), des hauts-plateaux volcaniques et granitiques (l'Aubrac au nord dans l'Aveyron et en Lozère) ou cristalins (le Lévézou au centre dans l'Aveyron) et des massifs montagneux secondaires (Margeride au nord-est en Lozère (département)|Lozère]], Cévennes à l'est en Aveyron, Lozère, dans l'Hérault et le Gard, et la succession des monts de Lacaune, de Caroux-Espinouse et de la Montagne Noire au sud entre la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron, l'Aude et l'Hérault). Ces régions sont entrecoupées de terres siliceuses acides de basse altitude (Ségala à l'ouest dans le Tarn et l'Aveyron) ou des gorges des principales rivières de la région.

Ces deux massifs se rejoignent au plus près au niveau de la Montagne Noire et du massif des Corbières, séparés par une étroite bande de plaine et de basses collines, unissant le Lauragais et le Minervois. Culminant à Naurouze (189 m), entre le pays toulousain (Haute-Garonne) et le Biterrois (Hérault) en passant par Carcassonne (Aude), ce seuil géographique relie ainsi entre eux le bassin sédimentaire qui s'étend à l'ouest jusqu'à l'Atlantique (Bassin aquitain), et à l'est la plaine littorale sablonneuse de la mer Méditerranée (côte languedocienne). Celle-ci, dans son hinterland, s'élève progressivement vers les plateaux et montagnes du Massif central par un système de reliefs intermédiaires calcaires, entre 200 et 400 m d'altitude (Garrigues).

Le sous-sol de la région possède des ressources limitées qui furent exploitées par le passé. Peuvent être citées des mines de tungstène (cirque d'Anglade à Salau dans les Pyrénées ariégeoises jusqu'en 1987, le gisement de Fumade dans le Tarn pourrait être exploité à l'avenir[52]), d'or (alimentés par des gisements alluvionnaires de très faibles teneurs, la plupart des cours d'eau du Massif central et des Pyrénées étant des rivières aurifères, peut être cité surtout la mine d'or de Salsigne dans la Montagne Noire et le département de l'Aude, fermée en 2004), de cuivre (par exemple la mine de Pioch Farrus, à Cabrières dans l'Hérault, était exploitée au Néolithique final il y a 5 000 ans), de schistes bitumineux (du lac de la Cisba à Sévérac-le-Château dans l'Aveyron jusqu'en 1951), de zinc et de plomb (à Arrens dans les Hautes-Pyrénées jusqu'en 1983, la mine de la Croix de Pallières dans les basses Cévennes gardoises est exploitée jusqu'en 1971, celle de Bentaillou dans la vallée pyrénéenne du Biros a quant-à-elle été arrêtée dès 1955) ou encore d'uranium (à Lodève dans l'Hérault jusqu'en 1997). Le sud du Massif central présente également des réserves houillères qui ont fait l'objet d'une exploitation jusqu'en 2001 dans les mines des Cévennes dans le Gard (pays d'Alès), de Decazeville dans l'Aveyron et de Carmaux dans le Tarn.

-

Le Canigou vu depuis la plaine du Roussillon.

-

Le cirque de Gavarnie dans les Pyrénées.

-

Paysage des Cévennes.

Ce cadre topographie et géologique particulier, ainsi que la situation de la région, contribuent à créer certaines particularités climatiques locales.

Climat

Le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est à cheval sur trois grands domaines climatiques : le littoral languedocien est soumis au climat méditerranéen (Csa, voire tendant vers le Csb dans certaines zones, selon la classification de Köppen) ; le bassin aquitain a un climat océanique légèrement plus chaud car plus au sud (climat océanique aquitain, Cfb de Köppen) ; le Massif central et les Pyrénées détiennent un climat sous influence montagnarde (seul les plus hauts sommets des Pyrénées ont un climat montagnard). L'espace situé entre le toulousain et le seuil du Lauragais sous influence à la fois océanique et montagnarde.

Dans le climat méditerranéen, l’amplitude annuelle est assez limitée, étant de 14°C à Perpignan, de 15°C à Sète, de 17°C à Montpellier et de 18°C à Nîmes. Ces valeurs sont comparables à celles des climats semi-océaniques, malgré la latitude souvent plus basse. Les hivers sont toutefois un peu plus doux que ceux de la façade ouest : la température moyenne de janvier va de 6,9°C à Nîmes à 8,4°C à Perpignan, le nombre de jours de gel annuel est de 8,5 à Sète et de 12,1 au Grau-du-Roi sur la côte, de 13,5 à Perpignan et de 25,3 à Montpellier, à quelques km du littoral[53]. Les étés sont par définition chauds et secs ; la température moyenne de juillet va de 23°C à Sète à 24,9 à Nîmes. Le minimum de pluie en été est accusé avec en juillet, 12,4 mm ou 13,1 mm sur le littoral respectivement au Grau-du-Roi et à Sète mais 16,4 mm à Montpellier, 17,1 mm à Perpignan et 28,2 mm à Nîmes. L'ensoleillement, comme sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, y est très élevé : en moyenne, 2 506 heures par an à Perpignan, 2 663 à Nîmes et 2 668,2 à Montpellier.

Pour le climat méditerranéen sous influence océanique, les températures moyennes sont légèrelement plus basses, en hiver comme en été, et les précipitations sont plus fortes. Ainsi, à Toulouse et Albi si l'amplitude annuelle reste à peu près identiques à celles du littoral languedocien (16°C), les moyennes thermiques de janvier (5,9°C) et de juillet (22°C) sont inférieures de 1 à 3°C, tandis que le mois le moins pluvieux, qui reste juillet, connaît 37,7 mm de précipitations. L'ensoleillement y est moins important (2 031 heures par an à Toulouse et 2200 heures à Albi.

Concernant le climat océanique aquitain, les hivers restent plutôt doux (en janvier 5°C à Gourdon, 5,2 à Auch, 5,5 à Montauban) avec des gelées qui peuvent toutefois être sévères. Sur la période 1971-2000, les minima absolus sont de -20°C à Montauban. Les étés sont plus chauds que dans le type océanique des territoires situés plus au nord (en juillet 20,3°C à Gourdon, 20,7°C à Auch, 22,5°C à Montauban) et orageux. Comme pour le domaine parisien, l’amplitude s’accroît avec l'éloignement par rapport au littoral mais reste dans des limites raisonnables, avec 15,5°C à Auch. Les précipitations sont régulières toute l’année, mais contrairement au domaine «parisien», le minimum estival persiste le plus souvent y compris quand on va vers l’est. On note aussi un maximum de printemps qui n’existe pas au nord, en particulier au pied des Pyrénées. Ces pluies sont modérées au centre du bassin (Montauban 747 mm/an) et s’accroissent à l’approche des massifs (Gourdon 883 mm/an). L'ensoleillement diminue quand on s’approche des Pyrénées-Atlantiques avec 1 866 heures par an à Auch, et augmente vers l'est et la Méditerranée : Gourdon 2054 heures et Albi 2200 heures[53]. Bien que ce climat soit plus méridional que le type « parisien », les brouillards ou nuages bas hivernaux par temps anticyclonique sont encore fréquents.

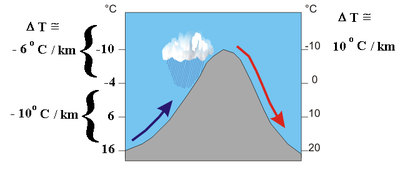

Dans les massifs du nord et du sud de la région, avec l'altitude, la température diminue et, pour les versants exposés aux vents pluvieux, les précipitations augmentent. Dans les petits massifs et les contreforts externes, le climat montagnard correspond au climat de la plaine voisine modifié par l’altitude. Les hivers deviennent nettement plus froids qu'en plaine, la température moyenne de janvier reste toutefois positive en moyenne montagne : 0,6°C à Mende (1 019 m). Cette température hivernale devient toutefois nettement négative dans les vallées encaissées ou lorsque l'altitude augmente comme au Mont Aigoual (1 567 m) avec -1,4°C. Là où la température moyenne hivernale est inférieure à 0 °C, la neige tombe régulièrement et tient longtemps en hiver. Les étés sont frais, le mont Aigoual enregistre une moyenne de juillet de 13,1°C. La diminution de la température avec l’altitude n’est pas uniforme selon la saison, elle est plus marquée au printemps et en été qu’en automne et en hiver ce qui fait que l’amplitude annuelle tend à être plus faible en altitude que dans les plaines environnantes. Le rythme de l’ensoleillement est différent, en hiver par temps anticyclonique, les massifs surplombent généralement la couche d’inversion, ils sont alors ensoleillés et relativement doux tandis que la plaine reste dans le froid et la grisaille. En été, les cumulus sont plus nombreux près des sommets, les massifs connaissent un temps nuageux avec des orages en fin d’après-midi alors que le temps reste bien ensoleillé en plaine. La montagne tend à être plus ensoleillée que la plaine en hiver, et inversement en été.

Le cadre topographique de la région crée également des phénomènes climatiques et météorologiques spécifiques. Notamment, les reliefs créent les conditions de développement de vents relativement violents, par accélérations des vents maritimes, océaniques ou nordiques du fait de l’effet de canalisation (effet Venturi) des massifs environnants (Massif central et Pyrénées dans le seuil du Lauragais, Massif central et Alpes par le couloir rhodanien au nord-est). Ainsi, trois vents de couloir marquent régulièrement les territoires de la région : provenant du Lauragais, le vent d'autan souffle depuis le sud-est / sud-sud-est dans la partie orientale du bassin aquitain et le sud-ouest du Massif central, tandis que la tramontane vient en sens inverse du nord-nord-ouest vers le littoral languedocien[54],[55]. Le mistral provient du nord – nord-ouest par la vallée du Rhône, et affecte surtout la partie orientale de la plaine languedocienne et le sud-est du Massif central. Ces vents, généralement puissants, assèchent l’air, dégagent le ciel et, en hiver dans le climat méditerranéen, peuvent provoquer des épisodes froids plus fréquents que dans les régions protégées comme la Côte d'Azur[53].

La rencontre de l'air froid océanique avec de l'air chaud et humide porté par des vents provenant du Golfe du Lion (appelés « entrées maritimes »), et l'accumulation des masses nuageuses ainsi formées sur les reliefs du sud du Massif central (essentiellement les Cévennes), provoquent des phénomènes orageux violents. Appelés « épisodes cévenols », ils affectent surtout le Gard, l'Hérault et la Lozère (un phénomène identique existant dans l'Aude avec la Montagne Noire), essentiellement en automne. Des mois de précipitations peuvent alors s’abattre en quelques jours, provoquant le gonflement des fleuves côtiers (appelés rivières cévenoles) et des inondations en plaine, causant alors des dégâts importants.

Dans le piémont pyrénéen et le bassin aquitain, en automne et en hiver, le vent de sud à sud-ouest peut amener un temps sec et exceptionnellement chaud pour la saison, à cause de l’effet de foehn dû au franchissement des Pyrénées par une masse d’air doux en provenance d’Espagne[53]. Ce phénomène peut favoriser les incendies forestiers.

-

Brume matinale sur un paysage enneigé de l'Aubrac, en .

-

Orage à Port-la-Nouvelle, Aude.

-

Forêt enneigée le long de la piste de ski de fond de Prat Peyrot, mont Aigoual.

-

Nuages lenticulaires engendrés par des ondes orographiques associées à un épisode de tramontane au-dessus de Port Leucate, Aude.

-

Régime de foehn dans les Pyrénées caractérisé par une bande de ciel bleu (le trou de fœhn) puis, en aval du phénomène, des nuages « soufflés » traduisant un vent puissant.

-

Début d'incendie par régime de foehn dans les Hautes-Pyrénées.

Ces particularités climatiques locales combinées à la grande variété de reliefs, d'espace aquatiques et de nature des sols permet l'épanouissement d'une flore et d'une faune abondante et fortement diversifiée.

Faune et flore

Régions naturelles

Parcs et sites naturels

La région compte plusieurs parcs naturels au sein desquels la faune et la flore sont protégées. Si ces parcs nationaux et ces parcs naturels régionaux ne représentent qu'environ un quart du territoire régional, ils sont représentatifs de la biosphère de l'ensemble des milieux compris dans la région :

- Le parc national des Pyrénées ou des Pyrénées occidentales, créé en 1967 (le troisième parc national le plus ancien) est à cheval sur deux départements et deux régions : les Hautes-Pyrénées en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Il couvre 457,07 km2 pour sa zone centrale (dont 305,87 km2 soit les deux tiers, ou 66,9 %, dans les Hautes-Pyrénées) et 2 063,52 km2 pour son aire d'adhésion (1 103,57 km2 soit 53,5 % dans les Hautes-Pyrénées). Il est l'un des plus riches parcs nationaux de France métropolitaine par sa biodiversité : 2 500 espèces végétales supérieures (dont plus de 200, ou 8 %, d'endémiques comme la pensée de Lapeyrouse ou la vesce argentée) et 4 000 espèces animales (dont 1 000 de coléoptères, 300 de papillons, 200 d'oiseaux, 64 de mammifères)[56]. Une partie du parc dans les Hautes-Pyrénées est incluse dans le site mixte Pyrénées-Mont Perdu, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997 (les cirques de Gavarnie, d'Estaubé et de Troumouse, le lac de Barroude, ainsi qu'une partie des hautes vallées en aval). S'y est ajouté en 2004, dans la partie orientale des Pyrénées, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes sur 1 371 km2 dans le Capcir, la Cerdagne et le Conflent, et, entre les deux en 2009, le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises de 2 465 km2. De plus, le massif du Canigou a obtenu en 2012 le label Grand Site de France. Si le noyau central du parc national ne descend pas en-dessous des 1 000 m d'altitude, est inhabité et comprend les sommets les plus élevés des Pyrénées françaises, son aire d'adhésion s'étend, pour les Hautes-Pyrénées, dans le val d'Azun et les vallées de Cauterets, de Luz et d'Aure. Les deux parcs naturels régionaux, pour leur part, s'étagent des fonds maraîchers et fruitiers des vallées de basse altitude aux sommets en passant par les grands massifs de l'étage collinéen (garrigues, forêt méditerranéenne, chênes et châtaigniers), de l'étage montagnard (hêtres commun et sapins blanc) et l'étage subalpin (pins à crochet). Parmi les animaux emblématiques du massif et de ces trois parcs figurent : l'isard (5 600 individus dans le parc national), le gypaète barbu (13 couples dans le parc national), le vautour percnoptère, l'aigle royal (37 couples dans le parc national), le vautour fauve (320 couples dans le parc national)[56], la marmotte, le desman des Pyrénées (ou rat-trompette, quasiment impossible à observer directement), le lynx boréal (sa présence passée et actuelle, seule ou en compagnie du lynx d'Espagne, est discutée dans la mesure où on ne dispose guère que de témoignages, nombreux mais fragiles[57]), la genette et l'ours brun des Pyrénées. Les derniers spécimens de cette lignée pyrénéenne des ours bruns, des mâles, évoluent dans les vallées d'Aspe et d'Ossau dans les Pyrénées-Atlantiques. La dernière femelle, Cannelle, a été abattue par un chasseur le . Un programme de réintroduction dans les Pyrénées centrales a été lancé dans les années 1990, à partir d'ours slovènes estimés proches de la souche pyrénéenne : deux femelles en 1996 et un mâle en 1997 à Melles en Haute-Garonne, cinq nouveaux individus (quatre femelles et un mâle) en 2006 à Burgalays et Arbas en Haute-Garonne ainsi qu'à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées[58],[59]. Des naissances sont régulièrement observées, notamment durant l'hiver 2011-2012. En , la population d'ours est estimée à 30 individus dans tout le massif pyrénéen. Le 20 novembre suivant, l'oursonne Auberta, âgée de dix mois, est retrouvée morte[60]. Si la population d'ours apparaît ainsi croissante, elle reste encore actuellement trop faible et trop éparpillée dans le massif pour y espérer la survie de l'espèce dans la durée. Cet animal est au cœur de croyances et traditions culturelles importantes dans les Pyrénées, souvent encore vivaces dans les communautés montagnardes : la créature légendaire Jean de l'Ours est particulièrement populaire dans toutes les régions pyrénéennes (Joan de l'Ors en occitan, Joan de l'Ós en catalan. Des carnavals et festivités liés à l'ours ont ainsi toujours lieu en Bigorre ou dans les Pyrénées-Orientales (Festa de l'ós en Haut-Vallespir).

-

Deux isards, emblèmes du parc national.

-

Ours brun en captivité au Parc animalier des Pyrénées.

-

Le desman des Pyrénées est très rare à observer.

-

Les félins (livre de chasse de Gaston Phoebus, 1331-1391), représentant des lynx.

-

Vol d'un vautour fauve dans les Pyrénées françaises.

-

Forêt méditerranéenne en aval des Pyrénées catalanes.

- Les Causses et les Cévennes, regroupés comme site culturel, en tant que « paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen », sont inscrits ensemble au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Couvrant 3 023,19 km2 des Cévennes et des Grands Causses à la limite sud-est du Massif central, entre la Lozère, le Gard, l'Hérault et l'Aveyron, une partie de son territoire est par ailleurs protégé par le biais d'un parc national (entièrement inclus dans le périmètre du site) et d'un parc naturel régional (en partie inscrit au patrimoine mondial). Le parc national des Cévennes, créé en 1970, a un cœur de parc de 935 km2 à cheval entre le Gard et la Lozère, qui s'étage entre 388 m et 1 699 m d'altitude (au pic de Finiels, le point culminant du Massif central sis dans la région). L'aire optimale d'adhésion, pour sa part, s'étend sur 2 785 km2, jusqu'à la limite sud-ouest de l'Ardèche dans la région voisine Auvergne-Rhône-Alpes (le territoire de ce département inclus dans l'aire d'adhésion représente toutefois moins de 10 % du parc)[61],[62],[63]. Avec 580 km2 de forêts méditerranéennes qui colonisent le cœur de parc, il s'agit du parc national le plus boisé de France métropolitaine[64]. La faune et la flore y est riche et diversifiée, avec : 11 000 espèces végétales (dont 2 250 de plantes à fleurs) marquées par des associations remarquables et endémiques (les tourbières du mont Lozère et du mont Aigoual, la pseudo-steppe caussenarde, la châtaigneraie anthropique des Cévennes) ; 2 410 espèces animales dont 45 % des vertébrés, les deux tiers des mammifères et des espèces de chiroptères recensés en France métropolitaine[62]. Plus à l'ouest, le parc naturel régional des Grands Causses, créé en 1995, s'étend sur 3 279,35 km2 à l'est et au sud-est du département de l'Aveyron, il s'agit du troisième plus grand parc naturel régional de France. Trois grands types d'ensembles végétaux se distinguent dans les Grands Causses : sur les causses en eux-mêmes, un paysage de pseudo-steppe unique en France s'est développé (pelouses calcaires avec une forte diversité voire endémicité floristique, buis, genévriers communs, de petites forêts de causses ou sur les Avants-Causses constituées de chênes pubescents ou de pins sylvestres) ; dans les rougiers (collines au sol d'argilite rouge), c'est la flore méditerranéenne de type garrigue qui domine (thym, prêle, menthe aquatique, aulne glutineux) ; enfin, sur les monts, la forêt prend le dessus (hêtre, chêne vert, châtaignier, résineux). Sur l'ensemble de cet espace des Grands Causses et des Cévennes, la faune est marquée par une forte présence d'ovins élevés de façon extensive (mouton de race Lacaune). De nombreux rapaces, souvent très menacés, peuplent cette région : l'aigle royal, le circaète Jean-le-Blanc, le faucon pèlerin, l'épervier, le hibou grand-duc, plusieurs espèces de chouettes. Le territoire est également un site privilégié pour l'implantation ou la réintroduction de vautours fauves (réintroduits depuis 1982), moines (réintroduits entre 1992 et 2004), percnoptères (qui viennent généralement d'Afrique pour la reproduction) et gypaètes barbus[62]. Parmi les grandes espèces de mammifères sauvages présentes figurent le cerf élaphe, le sanglier ou le chevreuil qui, en l'absence de prédateurs sauvages et face à la réglementation voire à l'interdiction de la chasse dans certaines zones, se retrouvent en surpopulation et peuvent causer de graves dégâts aux forêts notamment dans les Cévennes[65]. Le loup gris, réapparu officiellement en France depuis 1992 à partir de populations italiennes remontant vers le nord (loup des Apennins), est attesté comme s'étant implanté de manière durable dans les Grands Causses et les Cévennes depuis 2012 (premières constatations d'attaques de troupeaux ovins). La « Zone de présence permanente » (ZPP) Grands Causses-Mont Lozère, la première et la seule en 2016 dans le Massif central, est créée à la fin de l'année 2013. De là, en , le retour du loup est confirmé dans le massif du Razès (Aude) et est suspecté aux portes de Carcassonne[66].

-

Béliers sur le causse Méjean (Lozère).

-

Paysage de garrigue au rougier de Camarès.

- Le parc naturel régional du Haut-Languedoc, fondé en 1973 à l'extrémité sud du massif Central, comprend 3 060 km2, entre le sud-est du Tarn et le nord-ouest de l'Hérault. Il s'étend sur sept ensembles de relief qui déterminent 18 unités paysagères, marquées par les influences méditerranéennes à l'est et océaniques à l'ouest : on y trouve ainsi des paysages de forêt méditerranéenne, de landes et tourbières, des forêts de chênes et de châtaigniers du Sidobre, des garrigues, des vignes qui s'étagent sur les coteaux au sud-est. Le parc draine une diversité biologique importante, avec : 170 espèces animales considérées comme remarquables, près de 250 espèces d’oiseaux dont 120 nicheuses régulières, 26 espèces de chauve-souris sur les 33 présentes en France, 2500 espèces de plantes à fleurs, etc. Il abrite également un très grand nombre d’espèces de faune et de flore endémiques, rares et protégées au niveau national, voire européen. Parmi les espèces emblématiques du Haut-Languedoc, qu'elles soient endémiques ou nom, figurent : la pie-grièche à tête rousse, la moule perlière d'eau douce, l'aigle de Bonelli, la chouette chevêche, la truite fario, l'écrevisse à pattes blanches, la loutre d'Europe, la genette commune, le murin de Capaccini, etc. Le parc présente également une originalité dans le Massif central : la présence d'une population de mouflons dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du Caroux-Espinouse, originellement importée de Corse (Ovis ammon musimon) qui semble s'être bien adaptée au milieu, bien qu'ayant semble-t-il souffert de braconnage[67].

-

Végétation à l'extrémité sud des gorges d'Héric (Hérault).

- Le parc naturel régional des Causses du Quercy, créé en 1999 à l'extrémité nord-ouest de la région et à la limite occidentale du Massif central, dans le Lot, s'étend sur 1 855 km2. Le paysage est marqué par l'importance des pelouses calcaires, forgées par des millénaires de pastoralisme (moutons de la race Causse du Lot) dans la région, faisant des causses du Quercy l'un des derniers grands ensembles de pelouses sèches en France[68]. Le parc possède également une couverture boisée relativement importante et peu dense de type méditerranéen et collinéen où le chêne pubescent domine (associé à l'érable de Montpellier, le cerisier de Sainte-Lucie ou le cornouiller mâle) et où la faune est diversifiée : chevreuils, genettes, chauves-souris arboricoles (barbastelles, noctules), pics mars, rapaces (faucons hobereaux, bondrées apivores, circaètes Jean-le-Blanc)[69]. Les zones humides (réserve naturelle régionale du marais de Bonnefont, les étangs de Puy-blanc, lac de Bannac, lacs de Saint-Namphaise) hébergent d'importantes roselières et des espèces végétales ou animales rares pour le département du Lot (fougères des marais, râles d'eau)[70]. Dans les cours d'eau (le Lot, la Dordogne et leurs affluents), de nombreuses espèces de poissons résident de manière permanente (truites fario, vairons, chabots, brochets) ou y passent pour aller se reproduire (saumons de l'Atlantique, truites de mer, aloses et lamproies marines), formant le régime alimentaire de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques ou nichant dans les vallées (martins-pêcheurs, cincles plongeurs, hérons cendrés, petits gravelots, chevaliers guignettes, faucons pèlerins ou hiboux grands-ducs qui nichent dans les falaises des gorges), de tortues d'eau douce (dont une espèce menacée, la cistude) ou de loutres[71].

-

Paysage des Causses du Quercy : collines recouvertes de pelouse calcaire et de forêt méditerranéenne, terres agricoles en vallée.

- La création de deux nouveaux parcs naturels régionaux dans le Massif central a été actée et devrait progressivement être mis en place à partir de la fin de l'année 2016 : pour l’Aubrac sur environ 3 000 km2 entre le Cantal dans la région voisine Auvergne-Rhône-Alpes, la Lozère et l'Aveyron[72],[73] ; pour les sources et gorges du Haut-Allier dans la Margeride dans la Haute-Loire en Auvergne-Rhône-Alpes et la Lozère[74],[75].

- Le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, créé en 2003, est de taille plus modeste (801 km2) et est le seul de la région à être entièrement inscrit dans la plaine littorale, dans l'Aude. Il comprend le versant oriental du massif des Corbières (Corbières maritimes), descendant progressivement par des petits massifs (de la Clape ou du Cap Romarin), plateaux (de Leucate) et collines vers la plaine alluviale languedocienne et un vaste complexe lagunaire désigné en 2006 comme « zone humide d'importance internationale » de la convention de Ramsar (étangs de Bages-Sigean, de La Palme, de Pissevaches, de l'Ayrolle et de Gruissan). Malgré sa faible superficie, sa biodiversité y est importante : 1 400 espèces de végétaux (30 % des espèces recensées en France métropolitaine) dont 234 d'intérêt patrimoine (5 au niveau international, 47 au niveau national), 350 espèces d'oiseaux (60 % des espèces européennes, 80 d'entre elles présentent un intérêt patrimonial), 56 de poissons d'intérêt patrimonial. Plus de 50 types de milieux naturels coexistent sur le parc de la Narbonnaise, représentatifs de l'ensemble du Bas-Languedoc, que ce soient des milieux typiquement méditerranéens ou non, chacun ayant sa flore spécifique : paysages secs de pelouses, garrigues et pins d'Alep dans les bas reliefs, de forêts de pins et massifs épars de chênes verts sur les monts, ou humides d'enganes ou sansouïres (prés salés), roselières, dunes littorales et steppes salées des espaces lagunaires. Parmi les espèces animales emblématiques figurent : le flamant rose, la talève sultane, l'aigrette garzette, l'échasse blanche, l'anguille, l'hippocampe, de nombreux poissons et batraciens dans les étangs ; la sterne naine ou le pluvier à collier interrompu sur le littoral ; la couleuvre de Montpellier, l'aigle de Bonelli, le bruant ortolan, le cochevis de Thékla ou la fauvette pitchou dans les garrigues ; voire, venant des montagnes, l'aigle royal. Tout particulièrement, le parc est réputé en France comme étant un site migratoire d'importance, le passage des vols des oiseaux migrateurs animant le ciel à chaque printemps et à chaque automne[76].

-

Vol de flamants roses dans l'étang de Pissevaches.

-

Garrigue, vignes et étang de La Palme.

- La Camargue gardoise (Petite Camargue) n'est pas incluse dans le périmètre du parc naturel régional de Camargue créé en 1970 (qui s'étend donc exclusivement dans les Bouches-du-Rhône et la région voisine Provence-Alpes-Côte-d'Azur), mais elle a obtenu en 2014 le label Grand Site de France. De plus, deux réserves naturelles régionales y ont été établies : celle du Scamandre (146,69 ha) en 2006 dans le périmètre de Vauvet et celle de Mahistre et Musette (261,57 ha) en 2013 sur le territoire de Saint-Laurent-d'Aigouze. Elle présente une faune et une flore similaires aux milieux lagunaires du reste de la côte languedocienne (échassiers comme les flamants roses, hérons cendrés ou hérons garde-bœufs, canards colverts, ragondins, rats musqués, anguilles, perches soleils, roselières, prés salés, etc.). Mais elle dispose aussi de la présence très ancienne des deux espèces élevées par l'Homme tout en étant laissées à l'état sauvage, devenues représentatives de l'ensemble de la Camargue, tant sur le plan paysager qu'identitaire ou culturel : le taureau (biou en occitan) et le cheval de Camargue.

-

Chevaux de Camargue en liberté à Aigues-Mortes.

- Le parc naturel marin du golfe du Lion, créé en 2011 et de 4 019 km2, est le premier parc naturel marin situé en mer Méditerranée (et encore le seul en 2016). Il s'étend sur plus de 100 km de côtes (35 km de côte rocheuse et 65 km de côte sableuse), soit le sud du littoral audois et la totalité de celui des Pyrénées-Orientales, entre Leucate et la frontière franco-espagnole à Cerbère. Il sert d'habitat à plus de 1 200 espèces animales et environ 500 espèces végétales sous-marines du golfe du Lion. Il intègre l'ensemble des habitats naturels de mer Méditerranée.

-

Corail jaune solitaire (Leptopsammia pruvoti) dans le canyon sous-marin Lacaze-Duthiers (Banyuls-sur-Mer).

-

Corail rouge (Corallium rubrum) au Sec de Rédéris (Banyuls-sur-Mer).

Les conditions orographiques, géologiques, hydrographiques et climatiques ont donc contribué à forger une assez forte variété de paysage dans le périmètre de la région, autant que l'occupation humaine qui remonte au Paléolithique supérieur.

Population

Avec 5 683 878 habitants au , le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est la cinquième région française la plus peuplée. Elle en est également l'une des plus dynamiques démographiquement, notamment à un solde migratoire très positif. Mais, avec 78 hab./km2, elle est également la sixième région la moins dense, et la quatrième de la France hexagonale (hors Corse). La population y est très inégalement répartie, avec deux pôles concentrant près des trois cinquièmes des habitants : l'aire urbaine de Toulouse (près du quart), qui forme un système monocentré à l'ouest, et la plaine littorale languedocienne (plus du tiers), très urbanisée, polycentrée et incluse dans l'Arc méditerranéen, à l'est. Entre les deux, le reste du Bassin aquitain ainsi que les reliefs des Pyrénées et du Massif central constituent pour leur part la limite sud-ouest de la « Diagonale du vide »[77].

La deuxième région la plus dynamique de Métropole

La région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées est l'une des régions dont la croissance démographique est la plus forte en France métropolitaine depuis de nombreuses années. Au cours de la période 2007-2012, l'augmentation de la population a été en moyenne de 0,9 % par an, ce qui la place au deuxième rang de France métropolitaine après la collectivité territoriale de Corse (1,1 %). Ce dynamisme est surtout porté par les grandes agglomérations (1,4 % de croissance annuelle dans l'aire urbaine de Toulouse, 1,3 dans celle de Montpellier et 1,1 pour celles de Perpignan ou de Béziers), par l'ensemble du littoral (1,3 % dans l'Hérault qui est l'un des deux départements les plus attractifs, 1 % dans le Gard, 0,9 % dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales) et par le Tarn-et-Garonne (1,3 %). À l'inverse, les départements les moins dynamiques sont ceux situés au cœur des Pyrénées (la croissance annuelle moyenne a été nulle entre 2007 et 2012 dans les Hautes-Pyrénées) et du Massif central (également 0 % en Lozère, 0,1 % dans l'Aveyron)[78].

La croissance démographique s'explique avant tout par la forte attractivité de ces territoires (héliotropisme), puisque le solde migratoire apparent était, entre 2007 et 2012, excédentaire de 40 400 personnes, portant alors les quatre cinquièmes de la croissance de population et faisant de la région la première terre d'accueil de Métropole en valeur absolue. Rapporté à la population, ce solde migratoire représente une croissance annuelle moyenne de + 0,7 %, le deuxième de France métropolitaine, de nouveau derrière la Corse (+ 1,1 %). En revanche, le taux de variation de la population dû au solde naturel est relativement faible (+ 0,2 % par an entre 2007 et 2012), soit deux fois moins que la moyenne métropolitaine et un niveau comparable à celui de plusieurs autres grandes régions (Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire). Toutefois, le rapport entre solde naturel et solde migratoire est plus équilibré dans les deux métropoles régionales, les deux s'établissant à égalité à + 0,7 % par an entre 2007 et 2012 dans l'aire urbaine de Toulouse et respectivement à + 0,6 % et + 0,7 % dans celle de Montpellier.

En revanche, le solde naturel est particulièrement faible, voire négatif, dans les agglomérations plus modestes (+ 0,2 % par an dans l'aire urbaine de Perpignan, + 0,1 % dans celle de Béziers, - 0,1 % dans l'unité urbaine d'Alès) et dans l'ensemble des départements des Pyrénées (0 % dans les Pyrénées-Orientales, - 0,2 % dans l'Ariège et les Hautes-Pyrénées), du bassin aquitain rural (-0,3 % dans le Gers, 0 % dans le Tarn) et du Massif central (- 0,3 % dans le Lot, - 0,2 % dans l'Aveyron et en Lozère)[78],[79].

Cette faiblesse du solde naturel est fortement associée à l'âge moyen de la population, légèrement plus élevé que dans l'ensemble du pays : en effet, les moins de 20 ans ne représentent que 23 % de la population régionale, contre 24,4 % pour l'ensemble de la France métropolitaine, tandis que les 65 ans ou plus forment près d'un cinquième des habitants (19,7 %), soit 2,5 points de plus que la moyenne de la Métropole. Plus encore, la proportion des personnes très âgées, au-delà de 80 ans, était de 6,5 % en 2012, contre 5,5 % au niveau métropolitain[80]. Les mêmes disparités observées pour le solde naturel sont visibles concernant la répartition par âge : en effet, les deux agglomérations toulousaines et montpelliéraines, villes étudiantes et technopoles importantes à l'échelle nationale voire européenne, sont plus jeunes et maintiennent ou attirent les jeunes actifs par une offre d'emploi plus diversifiée que dans le reste de la région. Ainsi, dans l'aire urbaine de Toulouse, les moins de 20 ans montaient à 24,7 % et les plus de 65 ans descendaient à 14,2 % en 2012[81], et ces chiffres étaient de 23,9 % pour les moins de 20 ans et de 15,5 % pour les plus de 65 ans dans l'aire urbaine de Montpellier[82]. En revanche, on comptait 20 % de moins de 20 ans et 25,6 % de plus de 65 ans dans le Lot[83], ainsi que respectivement 20,9 % et 24,7 % en Aveyron[84], 20,9 % et 24,4 % dans le Gers[85], 20,9 % et 23,9 % dans les Hautes-Pyrénées[86], 21,4 % et 23 % en Ariège[87], 21,4 % et 22,05 % en Lozère[88], 22,7 % et 22,8 % dans les Pyrénées-Orientales[89] ainsi que 22,9 % et 22,5 % dans l'unité urbaine de Béziers[90].

| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 892 344 | 4 057 772 | 4 251 833 | 4 545 648 | 4 847 335 | 5 310 966 | 5 573 466 | 5 626 858 | 5 683 878 | ||||

| Sources : 1968-2013 recensements Source : Insee. | ||||||||||||

Des territoires d'immigration ?

Ce sont donc les flux migratoires, autant intérieurs au territoire français qu'internationaux, qui portent l'essentiel de la croissance démographique. De ce fait, moins de six habitants sur dix en 2011 étaient nés dans le futur Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, contre une moyenne de plus de deux tiers de natifs pour les autres régions. Une large proportion de ces non-natifs viennent d'autres régions françaises, aux profils et aux âges relativement variés (étudiants attirés par les pôles universitaires toulousains ou montpelliérains, actifs en emploi ou non surtout à partir de la trentaine avec un solde migratoire encore plus élevé pour les personnes en fin de carrière, retraités, pour l'essentiel)[91]. Plus précisément, en 2008, ils étaient 3 183 471 habitants de la future région à y être nés, soit 58,7 % de la population totale (50,8 % du Languedoc-Roussillon et 59,9 de Midi-Pyrénées). Parmi les 2 236 475 résidents nés en-dehors de ce territoire, plus des deux tiers (1 519 265 personnes soit 67,9 %) provenaient d'une autre région métropolitaine, dont surtout d'Île-de-France (379 678 résidents soit 17 %), des futures régions voisines d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (227 083 et 10,2 %), d'Auvergne-Rhône-Alpes (179 912 et 8 %) et de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (162 457 et 7,3 %), ainsi que des vieilles régions industrielles du nord comme le futur Nord-Pas-de-Calais-Picardie (151 306 et 6,8 %) ou l'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (135 169 et 6 %). À cela s'ajoutaient 32 382 personnes natives des Outres-mers (1,4 %)[92].

Une part significative de ces résidents nés hors des frontières de la région sont nés à l'étranger. Toujours en 2008, ils étaient 684 828 soit 30,6 % des natifs de l'extérieur (et 12,6 % de la population régionale). Environ deux tiers d'entre eux sont des immigrés, au sens de l'INSEE et de l'ancien Haut Conseil à l'intégration, à savoir « une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France ». Ceux-ci n'incluent donc pas les rapatriés d'Algérie, de Tunisie et du Maroc (Pieds-noirs et Harkis), nombreux dans l'ancien Languedoc-Roussillon (l'une des deux régions principales d'installation pour ces communautés, avec la Provence-Alpes-Côte-d'Azur), notamment dans les agglomérations importantes de Montpellier (dans le quartier de La Paillade au nord ou dans la commune de Lattes dans sa banlieue sud, par exemple, avec 25 000 rapatriés d'Algérie installés entre 1962 et 1963), Béziers, Sète, Perpignan, Narbonne ou Toulouse. Pieds-noirs et Harkis (qui ont d'abord été regroupés dans des camps de concentration comme celui de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales ou à Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard[93]) ont alors largement contribué au développement de ces centres urbains qui n'étaient encore dans les années 1960 que de petites villes de Province peu dynamiques[94].

En valeur absolue, la région est la quatrième de France métropolitaine en nombre d'immigrés en 2012 (469 325 personnes), loin derrière l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes mais presque à égalité avec la Provence-Alpes-Côte-d'Azur. En revanche, en valeur relative et rapportée à la population régionale, la proportion d'immigrés est inférieure à la moyenne métropolitaine (8,3 % contre 8,8 %, mais supérieure aux 6,7 % de la France de Province) et ramène sa place au sein des régions au cinquième rang (à égalité avec l'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et derrière la Corse)[95]. La part des immigrés dans la population départementale est la plus élevée dans les Pyrénées-Orientales (10 %), l'Hérault (9,5 %), la Haute-Garonne (9,2 %) et le Gard (8,8 %), et la plus faible en Lozère et dans l'Aveyron (4,5 %).

L'espace régional est, depuis l'Antiquité, une terre d'accueil pour les grands mouvements de population internationaux. Au cours du XXe siècle, diverses communautés se sont établies dans la région. Les Italiens sont arrivés au tournant du siècle, travaillant dans les exploitations viticoles ou pour les Salins du Midi et entraînant des réactions violentes à leur installation qui ont marqué l'histoire régionale, comme le massacre d'Aigues-Mortes d'. À partir des années 1930, les réfugiés espagnols issus de la Retirada après la guerre d’Espagne sont d'abord concentrés dans des camps aux conditions de vie déplorables, installés à la hâte essentiellement sur les plages du littoral du Roussillon, comme ceux d'Argelès-sur-Mer ou du Barcarès, mais aussi d'autres départements, comme le camp d'Agde dans l'Hérault. Une grande partie d'entre eux fera ensuite souche dans les Pyrénées-Orientales, plus généralement dans l'ensemble des départements côtiers de l'ancien Languedoc-Roussillon ou dans ceux de la frontière pyrénéenne (Hautes-Pyrénées et Ariège), s'ajoutant à quelques communautés formées dès le début du siècle par la migration de travailleurs agricoles majoritairement originaires de la région de Murcie (Mauguio étant l'un des principaux pôles de cette immigration dans la région et plus généralement en France). Ces populations d'origines espagnoles ont fortement marqué la région sur les plans démographiques, économiques et culturels, en entretenant des pratiques spécifiques (romerias, encierros, flamenco, corridas, etc.)[96],[97],[98]. Les arrivées d'Espagnols, comme celles d'Italiens, ont pourtant progressivement diminué à partir de la fin des années 1960 pour devenir quasiment inexistantes à la fin du XXe siècle. Les Portugais sont venus à partir des années 1960 (même s'ils sont peu nombreux à avoir fait souche dans la région, comparativement à l'Île-de-France par exemple), tout comme les Algériens, nombreux à s'installer en France après la guerre d'indépendance. Les Marocains et les ressortissants d’Afrique subsaharienne ou d’Asie ont eux immigré en grande partie depuis la fin des années 1970 et les années 1980[99].

Ainsi, presque la moitié de ces immigrés habitant la région (45,7 %) proviennent d'un autre pays de l'Union européenne (essentiellement du pays voisin, l'Espagne, mais aussi d'Italie ou du Portugal), près d'un cinquième (19 %) du Maroc (surtout concentrés dans le Gard, l'Hérault et le Tarn-et-Garonne) et un dixième (11,4 %) d'Algérie (communauté assez importante en Haute-Garonne, surtout dans l'agglomération toulousaine)[100]. Ces populations immigrées, et tout particulièrement celles d'origines africaines, sont surtout concentrées dans certains quartiers des pôles urbains des grandes aires urbaines de la région, généralement ceux où le nombre de logements sociaux (sous la forme de grands ensembles) est important : Bagatelle, La Reynerie et Bellefontaine au sud-ouest accueillent 20 % des immigrés de la commune de Toulouse[101] ; La Paillade, les Hauts-de-Massanne, Alco et le Petit Bard, au nord-ouest de Montpellier, sont les quartiers de cette agglomération comptant les plus fortes proportions d'immigrées (plus de 15 % en 1999) ; de même pour les quartiers Haut-Vernet, Bas-Vernet et Moyen-Vernet au nord de Perpignan ; pour Pissevin et Valdegour au centre-ouest ou Chemin-bas d'Avignon et Mont-du-Plan au centre-est de Nîmes ; pour La Devèze au sud-est de Béziers[102]. Les populations immigrées originaires d'Espagne, d'Italie ou du Portugal, ainsi que leurs descendants, bien que très présentes également dans les grands pôles urbains, sont toutefois plus répartis dans l'espace que celles originaires du continent africain, et le pourcentage d'entre eux vivant dans une commune périurbaine ou rurale est plus important[101],[102].

Communes les plus peuplées

| Code Insee | Villes | Département | Population (2013) | Rang National |

|---|---|---|---|---|

| 31555 | Toulouse | Haute-Garonne | 458 298 | 4 |

| 34172 | Montpellier | Hérault | 272 084 | 8 |

| 30189 | Nîmes | Gard | 150 564 | 18 |

| 66136 | Perpignan | Pyrénées-Orientales | 120 959 | 29 |

| 34032 | Béziers | Hérault | 74 811 | 64 |

| 82121 | Montauban | Tarn-et-Garonne | 57 921 | 93 |

| 11262 | Narbonne | Aude | 52 802 | 113 |

| 81004 | Albi | Tarn | 49 342 | 129 |

| 11069 | Carcassonne | Aude | 46 724 | 138 |

| 34301 | Sète | Hérault | 44 270 | 150 |

| 81065 | Castres | Tarn | 41 636 | 168 |

| 65440 | Tarbes | Hautes-Pyrénées | 41 062 | 175 |

| 30007 | Alès | Gard | 40 711 | 177 |

| 31149 | Colomiers | Haute-Garonne | 38 302 | 193 |

Aires urbaines

Liste des aires urbaines ayant plus de 50 000 habitants (population au 1er janvier 2013)[103]

| Ville-centre | Aire urbaine (habitants) |

Part dans la population régionale (%) |

Pôle urbain (habitants) |

Commune (habitants) |

|---|---|---|---|---|

| Toulouse | 1 291 517 | 22,7 | 920 402 | 458 298 |

| Montpellier | 579 401 | 10,2 | 414 047 | 272 084 |

| Perpignan | 313 861 | 5,5 | 197 715 | 120 959 |

| Nîmes | 264 647 | 4,7 | 184 557 | 150 564 |

| Béziers | 168 960 | 3,0 | 89 243 | 74 811 |

| Tarbes | 115 497 | 2,0 | 75 624 | 41 062 |

| Alès | 114 137 | 2,0 | 94 622 | 40 711 |

| Montauban | 107 436 | 1,9 | 75 434 | 57 921 |

| Carcassonne | 98 318 | 1,7 | 49 257 | 46 724 |

| Albi | 98 240 | 1,7 | 73 794 | 49 342 |

| Narbonne | 91 825 | 1,6 | 52 802 | 52 802 |

| Sète | 91 508 | 1,6 | 91 508 | 44 270 |

| Rodez | 85 181 | 1,5 | 49 716 | 23 741 |

| Castres | 67 593 | 1,2 | 56 311 | 41 636 |

| Saint-Cyprien | 52 300 | 0,9 | 52 300 | 10 716 |

-

Le Viaduc de Millau.

-

Le Pont du Gard.

-

Vue aérienne sur Montpellier.

-

Le causse Méjean.

-

Cité de Carcassonne

Les résidences secondaires

Ce tableau indique les communes de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées qui comptaient en 2008 plus de 1 000 résidences secondaires[104].

Administration

Découpage administratif

La région comporte treize départements correspondant à ceux des anciennes régions administratives de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon :

Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne.

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées fait partie des trois régions françaises à compter deux intercommunalités ayant le statut de métropole créé par la loi MAPTAM, un autre volet de la réforme territoriale :

Cette loi ayant abaissé à 250 000 habitants le seuil requis pour l'obtention du statut de communauté urbaine, une autre intercommunalité de la région y a accédé au : celle de Perpignan Méditerranée Métropole[105],[106]. La région compte également une autre intercommunalité de plus de 200 000 habitants : la communauté d'agglomération Nîmes Métropole[107].

Liste des présidents

Transports

Aéroports

La région possède 10 aéroports (classement par nombre de passagers en 2015)[108] :

- Aéroport de Toulouse-Blagnac (7 669 054 passagers) ;

- Aéroport de Montpellier-Méditerranée (1 510 186 passagers) ;

- Aéroport de Carcassonne - Sud de France (390 182 passagers) ;

- Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (371 317 passagers) ;

- Aéroport de Perpignan - Sud de France (363 805 passagers) ;

- Aéroport de Béziers-Cap d'Agde (245 189 passagers) ;

- Aéroport de Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes (206 162 passagers) ;

- Aéroport de Rodez-Aveyron (106 968 passagers) ;

- Aéroport de Brive-Souillac Vallée de la Dordogne (68 975 passagers) ;

- Aéroport de Castres-Mazamet (41 089 passagers).

Réseau routier

La région est traversée par les autoroutes A9, A20, A54, A61, A62, A64, A66, A68, A75, A620, A621, A623, A624, A645, A680 et A750.

Réseau ferré

TGV:

Projets TGV:

- Ligne nouvelle Montpellier - Perpignan

- Contournement Nîmes – Montpellier

- LGV Bordeaux - Toulouse

- Ligne nouvelle Toulouse - Narbonne

Projets de Métro:

Économie

Budget

Les premiers crédits votés par le conseil régional le 18 janvier 2016, en attendant le vote du budget, se répartissent ainsi[109]:

Autorisation de programmes

- éducation (74) (28 %)

- fonds européens (69) (26 %)

- action économique (69) (26 %)

- aménagement (33) (12 %)

- environnement (13) (4 %)

- environnement (5) (2 %)

- culture, sports, loisirs (5) (2 %)

- 277,8 millions d'euros (M€) d'autorisation de programme :

- 74,8 M€ au titre de l'éducation

- 69,2 M€ au titre de la gestion des fonds européens

- 69,1 M€ en direction de l'action économique

- 33,5 M€ au titre de l'aménagement des territoires

- 13,3 M€ en faveur de l'environnement

- 5,8 M€ en faveur des transports

- 5,7 M€ en faveur de la culture, les sports et loisirs

- 500 000€ au titre de la formation professionnelle et l'apprentissage

Autorisation d'engagement

- Transports (118) (41 %)

- Action économique (31) (11 %)

- formation & apprentissage (62) (22 %)

- culture, sport, loisirs (21) (8 %)

- fonds européens (19) (8 %)

- éducation (16) (6 %)

- environnement (5) (3 %)

- 292,5 M€ d'autorisation d'engagement :

- 118 M€ en faveur des transports

- 31 M€ au titre de l'action économique

- 62,2 M€ en faveur de la formation professionnelle et l'apprentissage

- 21,4 M€ en faveur de la culture, des sports et loisirs

- 19,3 M€ au titre de la gestion des fonds européens

- 16,5 M€ au titre de l'éducation

- 5,3 M€ en faveur de l'environnement

- 4,5 M€ au titre de l'aménagement du territoire

- 678 500 € en faveur de la santé et de l'action sociale

Sport

Les plus grands clubs de football de la région sont :

- Ligue 1 : Montpellier HSC, Toulouse FC.

- Ligue 2 : Nîmes Olympique.

En rugby à XV, la région compte de nombreux clubs de haut-niveau :

- Top 14 : Stade toulousain, Castres olympique, Montpellier HR.