« Dialectique » : différence entre les versions

S.L. lien vers abstraction (philosophie) →méthode d'abstraction ou démarche dialectique |

m Typographie |

||

| (45 versions intermédiaires par 35 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

[[Image:Platon et Aristote par Della Robbia détail.jpg|thumb|200px|Platon et Aristote discutant. Détail d'un bas-relief de [[Luca della Robbia|della Robbia]] ({{XVe siècle}}, [[Florence]], Italie).]] |

[[Image:Platon et Aristote par Della Robbia détail.jpg|thumb|200px|[[Platon]] et [[Aristote]] discutant. Détail d'un bas-relief de [[Luca della Robbia|della Robbia]] ({{XVe siècle}}, [[Florence]], Italie).]] |

||

La '''dialectique''' (également méthode ou [[art]] dialectique) est une méthode de discussion, de raisonnement, de questionnement et d'interprétation qui occupe depuis l'[[Antiquité]] une place importante dans les [[philosophie]]s occidentales et orientales. Le mot « dialectique » trouve son origine dans le monde [[Grèce antique|grec antique]] (le mot vient du grec ''dialegesthai'' : « converser », et ''dialegein'' : « trier, distinguer », ''legein'' signifiant « parler »). Elle aurait été inventée par le penseur [[présocratiques|présocratique]] [[Zénon d'Élée]]<ref>C'est du moins ce que prétend [[Diogène Laërce]], ''[[Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres]]'', livre III (sur [[Platon]]) ; mais il ajoute aussitôt après que {{Citation|Platon, pour en avoir arrêté merveilleusement la forme, doit être considéré comme responsable, non seulement de sa beauté, mais encore de son existence}}. Toujours selon Diogène Laërce, {{Citation|si les dieux avaient une dialectique, ce serait celle de [[Chrysippe de Soles|Chrysippe]]}} (''[[Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres|ibid.]]'', VII, ch.7).</ref>, son emploi systématique dans les dialogues de [[Platon]] a popularisé l'usage du terme. |

|||

La '''dialectique''' (également méthode ou [[art]] dialectique) est une méthode de discussion, de raisonnement, de questionnement et d'interprétation qui occupe depuis l'[[Antiquité]] une place importante dans les [[philosophie]]s occidentales et orientales. Le mot « dialectique » trouve son origine dans le monde [[Grèce antique|grec antique]] (le mot vient du grec ''dialegesthai'' : « converser », et ''dialegein'' : « trier, distinguer », ''legein'' signifiant « parler »). Elle aurait été inventée par le penseur [[présocratiques|présocratique]] [[Zénon d'Élée]]<ref>C'est du moins ce que prétend [[Diogène Laërce]], ''[[Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres]]'', livre III (sur [[Platon]]) ; mais il ajoute aussitôt après que {{Citation|Platon, pour en avoir arrêté merveilleusement la forme, doit être considéré comme responsable, non seulement de sa beauté, mais encore de son existence}}. Toujours selon Diogène Laërce, {{Citation|si les dieux avaient une dialectique, ce serait celle de [[Chrysippe de Soles|Chrysippe]]}} (''[[Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres|ibid.]]'', VII, ch.7).</ref>. Son emploi systématique dans les dialogues de [[Platon]] a popularisé l'usage du terme. |

|||

La dialectique s'enracine dans la pratique ordinaire du dialogue entre deux interlocuteurs ayant des idées différentes et cherchant à se convaincre mutuellement. Art du [[dialogue]] et de la [[discussion]], elle se distingue de la [[rhétorique]] (qui se rapporte plutôt aux ''formes'' du discours par le dénombrement de ses différentes figures) car elle est conçue comme un moyen de chercher des connaissances par l'examen successif de positions distinctes voire opposées (même si l'on en trouve des usages détournés, visant la persuasion plus que la vérité<ref>Voir Schopenhauer, ''L'art d'avoir toujours raison''. En un sens, la sophistique elle-même doit faire usage d'une certaine forme de dialectique : voir le paragraphe sur la dialectique éristique.</ref>). Plus généralement, elle désigne un mouvement de la [[pensée]], qui se produit de manière discontinue, par l'opposition, la confrontation ou la multiplicité de ce qui est en mouvement, et qui permet d'atteindre un terme supérieur, comme une [[définition]] ou une [[vérité]]. |

|||

La dialectique s'enracine dans la pratique ordinaire du dialogue entre deux interlocuteurs ayant des idées différentes et cherchant à se convaincre mutuellement. Art du [[dialogue]] et de la [[discussion]], elle se distingue de la [[rhétorique]] (qui se rapporte plutôt aux ''formes'' du discours par le dénombrement de ses différentes figures) car elle est conçue comme un moyen de chercher des connaissances par l'examen successif de positions distinctes voire opposées (même si l'on en trouve des usages détournés, comme l'[[éristique]], visant la persuasion plus que la vérité<ref>Voir Schopenhauer, ''L'art d'avoir toujours raison''. En un sens, la sophistique elle-même doit faire usage d'une certaine forme de dialectique : voir le paragraphe sur la dialectique éristique.</ref>). Plus généralement, elle désigne un mouvement de la [[pensée]], qui se produit de manière discontinue, par l'opposition, la confrontation ou la multiplicité de ce qui est en mouvement, et qui permet d'atteindre un terme supérieur, comme une [[définition]] ou une [[vérité]]. |

|||

Elle est ainsi devenue, en particulier à travers son assimilation par le [[Moyen Âge]], une technique classique de [[raisonnement]], qui procède en général par la mise en parallèle d'une [[thèse]] et de son [[antithèse]], et qui tente de dépasser la contradiction qui en résulte au niveau d'une [[Analyse (philosophie)|synthèse]] finale. Cette forme de raisonnement trouve son expression dans le réputé « [[plan dialectique]] » dont la structure est « thèse-antithèse-synthèse » : je pose (thèse), j'oppose (antithèse) et je compose (synthèse) ou dépasse l'opposition. C'est [[Johann Gottlieb Fichte]] qui formule la dialectique comme « thèse-antithèse-synthèse » dans ''Doctrine de la science'' (1794). Hegel l'exprime autrement<ref>Émile Jalley, Critique de la raison philosophique , éd. L'Harmattan, 2017, vol. 5 (La preuve par le discours médiatique), p. 241</ref>. |

|||

Elle est ainsi devenue, en particulier à travers son assimilation par le [[Moyen Âge]], une technique classique de [[raisonnement]], qui procède en général par la mise en parallèle d'une [[thèse]] et de son [[antithèse]], et qui tente de dépasser la contradiction qui en résulte au niveau d'une [[Analyse (philosophie)|synthèse]] finale. Cette forme de raisonnement trouve son expression dans le réputé « [[plan dialectique]] » dont la structure est « thèse-antithèse-synthèse » : je pose (thèse), j'oppose (antithèse) et je compose (synthèse) ou dépasse l'opposition. C'est [[Johann Gottlieb Fichte]] qui formule la dialectique comme « thèse-antithèse-synthèse » dans ''Doctrine de la science'' (1794). Hegel l'exprime autrement<ref>Émile Jalley, Critique de la raison philosophique , éd. L'Harmattan, 2017, vol. 5 (La preuve par le discours médiatique), {{p.|241}}</ref>. |

|||

Chez [[Friedrich Hegel]], la dialectique devient, non plus une méthode de raisonnement, mais le mouvement même de l'esprit dans sa relation à l'être : elle est alors conçue comme le moteur interne des choses, qui évoluent par négation et réconciliation. Mais là où la dialectique hégélienne était essentiellement [[idéalisme (philosophie)|idéaliste]], elle concerne au contraire le mouvement de la [[matière]] chez [[Karl Marx|Marx]], qui fait des contradictions socio-économiques le moteur de l'histoire. La plupart des disciples de Hegel, dont [[Ludwig Feuerbach|Feuerbach]], [[Karl Marx|Marx]], l'[[École de Francfort]], [[Jean-Paul Sartre|Sartre]], ou encore le poète [[André Breton|Breton]], donneront leur propre version de la dialectique comme mouvement de la réalité. |

|||

Chez [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Georg Hegel]], la dialectique devient non plus une méthode de raisonnement, mais le mouvement même de l'esprit dans sa relation à l'être : elle est alors conçue comme le moteur interne des choses, qui évoluent par négation et réconciliation. Mais là où la dialectique hégélienne était essentiellement [[idéalisme (philosophie)|idéaliste]], elle concerne au contraire le mouvement de la [[matière]] chez [[Karl Marx|Marx]], qui fait des contradictions socio-économiques le moteur de l'histoire. La plupart des disciples de Hegel, dont [[Ludwig Feuerbach|Feuerbach]], [[Karl Marx|Marx]], l'[[École de Francfort]], [[Jean-Paul Sartre|Sartre]], ou encore le poète [[André Breton|Breton]], donneront leur propre version de la dialectique comme mouvement de la réalité. [[Theodor_W._Adorno|Adorno ]] renverse le principe même de fonctionnement de la méthode philosophique initialement présentée par Hegel dans son ouvrage ''[[Dialectique négative]]''. |

|||

== La dialectique dans l'[[Antiquité]] == |

|||

=== Chez les présocratiques === |

|||

== Histoire == |

|||

=== La dialectique dans l'[[Antiquité]] === |

|||

==== Chez les présocratiques ==== |

|||

En [[Grèce antique]], on trouve ses premières traces chez les penseurs [[présocratiques]] : d'abord dans la pensée sur l'un et le multiple développée par [[Parménide]] au {{-s-|V|e}}, et poursuivie par son élève [[Zénon d'Élée]] dans ses célèbres [[Paradoxes de Zénon|paradoxes]] (ce dernier étant tenu par Aristote pour l'inventeur de la dialectique<ref>D'après Diogène Laërce, ''Vie des philosophes'', VIII, 57.</ref>). |

En [[Grèce antique]], on trouve ses premières traces chez les penseurs [[présocratiques]] : d'abord dans la pensée sur l'un et le multiple développée par [[Parménide]] au {{-s-|V|e}}, et poursuivie par son élève [[Zénon d'Élée]] dans ses célèbres [[Paradoxes de Zénon|paradoxes]] (ce dernier étant tenu par Aristote pour l'inventeur de la dialectique<ref>D'après Diogène Laërce, ''Vie des philosophes'', VIII, 57.</ref>). |

||

=== Chez Socrate === |

==== Chez Socrate ==== |

||

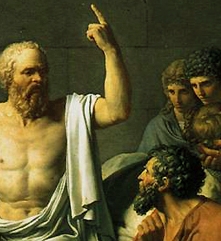

[[Fichier:David - The Death of Socrates detail.jpg|thumb|300px|right|[[Socrate]] discutant avec ses amis le jour de sa mort (détail du tableau de [[Jacques-Louis David]], ''La mort de Socrate'', 1787).]]On peut voir l'une des sources majeures de la dialectique dans la méthode de dialogue oral pratiquée par Socrate. Fils d'une sage-femme, Socrate revendique et applique à plusieurs reprises (dans les [[dialogues de Platon]]) ce qu'il appelle l'art d'« accoucher les âmes » (méthode aussi appelée [[Maïeutique (philosophie)|maïeutique]]). Cette méthode consiste en un interrogatoire, mené par Socrate, qui progresse logiquement de façon à faire « accoucher » l'interlocuteur d'une connaissance qu'il possédait en lui sans s'en rendre compte<ref>Voir la théorie de la [[réminiscence (philosophie)|réminiscence]] professée par Socrate dans les dialogues de Platon.</ref>. Le but de ce procédé est donc de découvrir une vérité (ou encore une définition, comme dans les dialogues de jeunesse de Platon dits « socratiques »). Socrate avait aussi une méthode de réfutation particulière (''[[elenchos]]'' socratique), consistant à pousser la thèse de son adversaire jusqu'à ses ultimes conséquences pour en montrer l'invraisemblance (sous la forme de contradictions découlant de cette thèse)<ref>Ainsi, Socrate pose parfois une question comportant deux réponses : une réponse séduisante ou politiquement correcte, et une réponse plus juste. La discussion se passe en public, et l'interlocuteur choisit en général la réponse séduisante ou politiquement correcte, mais fausse. Socrate va ensuite, par un subtil jeu de questions, amener son interlocuteur à se contredire, ce qui rend évident que ses [[présupposé|présuppositions]] comprennent quelque erreur.</ref>. La fécondité de la dialectique peut être remise en cause par l'aboutissement des dialogues de Platon dits « socratiques », qui débouchent en général sur une impasse ou « [[aporie]] ». Toutefois, cette méthode permet au moins de dissiper des erreurs et de fausses conceptions. |

[[Fichier:David - The Death of Socrates detail.jpg|thumb|300px|right|[[Socrate]] discutant avec ses amis le jour de sa mort (détail du tableau de [[Jacques-Louis David]], ''La mort de Socrate'', 1787).]]On peut voir l'une des sources majeures de la dialectique dans la méthode de dialogue oral pratiquée par Socrate. Fils d'une sage-femme, Socrate revendique et applique à plusieurs reprises (dans les [[dialogues de Platon]]) ce qu'il appelle l'art d'« accoucher les âmes » (méthode aussi appelée [[Maïeutique (philosophie)|maïeutique]]). Cette méthode consiste en un interrogatoire, mené par Socrate, qui progresse logiquement de façon à faire « accoucher » l'interlocuteur d'une connaissance qu'il possédait en lui sans s'en rendre compte<ref>Voir la théorie de la [[réminiscence (philosophie)|réminiscence]] professée par Socrate dans les dialogues de Platon.</ref>. Le but de ce procédé est donc de découvrir une vérité (ou encore une définition, comme dans les dialogues de jeunesse de Platon dits « socratiques »). Socrate avait aussi une méthode de réfutation particulière (''[[elenchos]]'' socratique), consistant à pousser la thèse de son adversaire jusqu'à ses ultimes conséquences pour en montrer l'invraisemblance (sous la forme de contradictions découlant de cette thèse)<ref>Ainsi, Socrate pose parfois une question comportant deux réponses : une réponse séduisante ou politiquement correcte, et une réponse plus juste. La discussion se passe en public, et l'interlocuteur choisit en général la réponse séduisante ou politiquement correcte, mais fausse. Socrate va ensuite, par un subtil jeu de questions, amener son interlocuteur à se contredire, ce qui rend évident que ses [[présupposé|présuppositions]] comprennent quelque erreur.</ref>. La fécondité de la dialectique peut être remise en cause par l'aboutissement des dialogues de Platon dits « socratiques », qui débouchent en général sur une impasse ou « [[aporie]] ». Toutefois, cette méthode permet au moins de dissiper des erreurs et de fausses conceptions. |

||

=== Chez Platon === |

==== Chez Platon ==== |

||

Chez [[Platon]], la dialectique est ainsi une science ou un type de connaissance<ref>Voir la ''République'', Livre VI.</ref> qui repose sur la confrontation de plusieurs positions de manière à dépasser l'opinion (''[[doxa]]'') en vue de parvenir à un véritable savoir (ou à la vérité). Il s'agit donc d'un moyen de s'élever du monde des apparences (ou du "sensible") vers la connaissance intellectuelle (ou "l'intelligible"), jusqu'aux concepts les plus généraux, jusqu'aux principes premiers (voir ''[[La République]]'', livres VI et VII). C'est aussi un art d'ordonner les concepts en genres et en espèces (en particulier à travers la méthode de division - ou ''[[dihairesis]]'' - appliquée dans le ''[[Le Sophiste|Sophiste]]'' et le ''[[Le Politique|Politique]]'' et servant à définir un objet). |

|||

Chez [[Platon]], la dialectique est ainsi une science ou un type de connaissance<ref>Voir la ''République'', Livre VI.</ref> qui repose sur la confrontation de plusieurs positions de manière à dépasser l'opinion (''[[doxa]]'') en vue de parvenir à un véritable savoir (ou à la vérité). Il s'agit donc d'un moyen de s'élever du monde des apparences (ou du "sensible") vers la connaissance intellectuelle (ou "l'intelligible"), jusqu'aux concepts les plus généraux, jusqu'aux principes premiers (voir ''[[La République]]'', livres VI et VII). C'est aussi un art d'ordonner les concepts en genres et en espèces (en particulier à travers la méthode de division - ou ''[[dihairesis]]'' - appliquée dans le ''[[Sophiste (Platon)|Sophiste]]'' et le ''[[Politique (Platon)|Politique]]'' et servant à définir un objet). |

|||

{{Citation bloc|Il n'y a pas d'autre recherche que la dialectique qui n'entreprenne de saisir méthodiquement, à propos de tout, l'essence de chaque chose.|Platon|La République, Livre VII, 533b}} |

|||

{{Citation bloc|Il n'y a pas d'autre recherche que la dialectique qui n'entreprenne de saisir méthodiquement, à propos de tout, l'essence de chaque chose.|Platon|La République, Livre VII, 533b}}Dans ''Philèbe'' Platon définit la connaissance dialectique comme une connaissance de ce qui reste toujours identique à soi. |

|||

=== Chez Aristote === |

|||

==== Chez Aristote ==== |

|||

[[Aristote]] définit lui aussi la dialectique comme l'art des raisonnements qui portent sur des opinions probables, ou l'opposition d'opinions contraires {{refnec}}. À la dialectique, il a dédié ses ''Topiques'' ainsi qu'une partie du livre Γ de sa ''Métaphysique''. Selon le Ch. 4 du dernier texte, la dialectique est indispensable pour trouver une légitime preuve du 'principe' (il s'agit, à son avis, de la loi de non-contradiction, considérée comme précondition fondamentale de l´être et de la vérité). Si on essayait de donner une démonstration du principe, on tomberait fatalement sur un [[Argument circulaire|raisonnement circulaire]], qu'Aristote appelle aussi, justement, « [[pétition de principe]] ». Comment donner alors une preuve rationnelle du principe ? Selon Aristote, cet argument n'est pas impossible, mais il doit s'articuler comme une réfutation de quiconque croit l'opposer (Platon avait déjà dit, ''in'' [[La République|République]] 510, 533 ''sqq''., que seul le dialecticien parvient à apercevoir les principes non-hypothétiques). |

[[Aristote]] définit lui aussi la dialectique comme l'art des raisonnements qui portent sur des opinions probables, ou l'opposition d'opinions contraires {{refnec}}. À la dialectique, il a dédié ses ''Topiques'' ainsi qu'une partie du livre Γ de sa ''Métaphysique''. Selon le Ch. 4 du dernier texte, la dialectique est indispensable pour trouver une légitime preuve du 'principe' (il s'agit, à son avis, de la loi de non-contradiction, considérée comme précondition fondamentale de l´être et de la vérité). Si on essayait de donner une démonstration du principe, on tomberait fatalement sur un [[Argument circulaire|raisonnement circulaire]], qu'Aristote appelle aussi, justement, « [[pétition de principe]] ». Comment donner alors une preuve rationnelle du principe ? Selon Aristote, cet argument n'est pas impossible, mais il doit s'articuler comme une réfutation de quiconque croit l'opposer (Platon avait déjà dit, ''in'' [[La République|République]] 510, 533 ''sqq''., que seul le dialecticien parvient à apercevoir les principes non-hypothétiques). |

||

{{refnec|Comme forme argumentative, la dialectique obéit à au moins deux règles procédurales qui lui sont propres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'application possible en contextes « monolectiques » : ce sont l'''onus probandi'' (« la charge de la preuve ») et l'argumentation ''ex concessis'' (« à partir de ce qui a été accepté »).}} |

{{refnec|Comme forme argumentative, la dialectique obéit à au moins deux règles procédurales qui lui sont propres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'application possible en contextes « monolectiques » : ce sont l'''onus probandi'' (« la charge de la preuve ») et l'argumentation ''ex concessis'' (« à partir de ce qui a été accepté »).}} |

||

=== Chez [[Théophraste]] === |

==== Chez [[Théophraste]] ==== |

||

Des [[Topique (rhétorique)|topiques]], [[Aristote]] établit cinq classes de problèmes : le facteur, la condition, le genre, l'accident, le propre ; Théophraste les réduit à trois : le facteur, la condition, l'accident<ref>''Essai sur la dialectique de [[Platon]]'', de [[Paul Janet (philosophe)|Paul Janet]] (chapitre II, |

Des [[Topique (rhétorique)|topiques]], [[Aristote]] établit cinq classes de problèmes : le facteur, la condition, le genre, l'accident, le propre ; Théophraste les réduit à trois : le facteur, la condition, l'accident<ref>''Essai sur la dialectique de [[Platon]]'', de [[Paul Janet (philosophe)|Paul Janet]] (chapitre II, {{p.|121}})</ref>. |

||

=== Chez les [[Stoïcisme|stoïciens]] === |

==== Chez les [[Stoïcisme|stoïciens]] ==== |

||

{{...}} |

{{...}} |

||

== La dialectique dans la philosophie médiévale == |

=== La dialectique dans la philosophie médiévale === |

||

[[Fichier:Septem-artes-liberales Herrad-von-Landsberg Hortus-deliciarum 1180.jpg|thumb|right|200px|Les sept arts libéraux, illustration de l'[[Hortus Deliciarum]] (v. 1180).]]{{Article_détaillé|Philosophie médiévale|Éducation au Moyen |

[[Fichier:Septem-artes-liberales Herrad-von-Landsberg Hortus-deliciarum 1180.jpg|thumb|right|200px|Les sept arts libéraux, illustration de l'[[Hortus Deliciarum]] (v. 1180).]]{{Article_détaillé|Philosophie médiévale|Éducation au Moyen Âge}} |

||

=== Le haut Moyen Âge === |

==== Le haut Moyen Âge ==== |

||

Durant le haut [[Moyen Âge]], la dialectique formait, avec la [[grammaire]] et la [[rhétorique]], les trois disciplines du [[arts libéraux|''trivium'']], avant l'époque carolingienne<ref>C'est [[Cassiodore]] qui a développé la structure du ''trivium'' au {{VIe siècle}}, bien qu'on en trouve l'origine dès le {{Ve siècle}} chez [[Martianus Capella]]. Voir l'article [[arts libéraux]].</ref>. Le ''trivium'' (« triple chemin ») constituait, avec le ''quadrivium'' (« quadruple chemin »), le socle des matières enseignées (les [[arts libéraux|sept arts libéraux]]) dans les écoles depuis l'Antiquité latine. C'est le moine lettré anglo-saxon [[Bède le Vénérable]], de culture latine, qui, avec [[Isidore de Séville]], transmit ces arts libéraux à l'Occident chrétien au début du {{s-|VIII|e}}. Le moine anglais et grand réformateur [[Alcuin]], ami et conseiller de [[Charlemagne]], reprit cette base pour fonder le système d'enseignement de l'[[Empire carolingien]], à la fin du {{s-|VIII|e}}, participant à la « [[Renaissance carolingienne]] ». Il fut aussi l'auteur d'un traité de dialectique. |

|||

Au {{s-|IX|e}}, le [[néoplatonisme|néoplatonicien]] [[Jean Scot Érigène|Jean Scot Erigène]] enseignait encore les arts libéraux. Mais avec les invasions [[vikings]], [[sarrasins|sarrasines]] et [[Histoire de la Hongrie|hongroises]] des {{s2-|IX|e|X|e}}, les études connurent un déclin relatif. Ainsi, plusieurs arts libéraux (en particulier le ''quadrivium'' et la dialectique) n'étaient plus ou presque plus enseignés dans les monastères, comme le rapporte le chanoine [[Jean Leflon]], biographe moderne de [[Sylvestre II]] ([[Sylvestre II|Gerbert d'Aurillac]]), premier pape français, de 999 à 1003. |

|||

Durant le haut [[Moyen Âge]], la dialectique formait, avec la [[grammaire]] et la [[rhétorique]], les trois disciplines du [[arts libéraux|''trivium'']], avant l'époque carolingienne<ref>C'est [[Cassiodore]] qui a développé la structure du ''trivium'' au {{VIe siècle}}, bien qu'on en trouve l'origine dès le {{Ve siècle}} chez [[Martianus Capella]]. Voir l'article [[arts libéraux]].</ref>. Le ''trivium'' (« triple chemin ») constituait, avec le ''quadrivium'' (« quadruple chemin »), le socle des matières enseignées (les [[arts libéraux|sept arts libéraux]]) dans les écoles depuis l'Antiquité latine. C'est le moine lettré anglo-saxon [[Bède le Vénérable]], de culture latine, qui, avec [[Isidore de Séville]], transmit ces arts libéraux à l'Occident chrétien au début du {{s-|VIII|e}}. Le moine anglais et grand réformateur [[Alcuin]], ami et conseiller de [[Charlemagne]], reprit cette base pour fonder le système d'enseignement de l'[[Empire carolingien]], à la fin du {{s-|VIII|e}}, participant à la « [[Renaissance carolingienne]] ». Il fut aussi l'auteur d'un traité de dialectique. |

|||

Au {{s-|IX|e}}, le [[néoplatonisme|néoplatonicien]] [[Jean Scot Erigène]] enseignait encore les arts libéraux. Mais avec les invasions [[viking]]s, [[Sarrasin (peuple)|sarrasines]] et [[Histoire de la Hongrie|hongroises]] des {{s2-|IX|e|X|e}}, les études connurent un déclin relatif. Ainsi, plusieurs arts libéraux (en particulier le ''quadrivium'' et la dialectique) n'étaient plus ou presque plus enseignés dans les monastères, comme le rapporte le chanoine [[Jean Leflon]], biographe moderne de [[Sylvestre II]] ([[Gerbert d'Aurillac]]), premier pape français, de 999 à 1003. |

|||

Toutefois, un peu avant l'[[An mil]], Sylvestre II remit à l'honneur la dialectique en Europe. Il fut, dit-on, le premier à introduire [[Aristote]] en Occident (Platon était déjà lu et connu, notamment à la cour de Charlemagne, via le [[néoplatonisme]]). Après son séjour en [[Catalogne]], Gerbert d'Aurillac introduisit la dialectique et le ''quadrivium'' à l'école cathédrale de [[Reims]], où il enseigna ces disciplines. |

Toutefois, un peu avant l'[[An mil]], Sylvestre II remit à l'honneur la dialectique en Europe. Il fut, dit-on, le premier à introduire [[Aristote]] en Occident (Platon était déjà lu et connu, notamment à la cour de Charlemagne, via le [[néoplatonisme]]). Après son séjour en [[Catalogne]], Gerbert d'Aurillac introduisit la dialectique et le ''quadrivium'' à l'école cathédrale de [[Reims]], où il enseigna ces disciplines. |

||

=== Le bas Moyen Âge === |

==== Le bas Moyen Âge ==== |

||

Une nouvelle période de traduction des œuvres d'Aristote commence au {{XIe siècle}}, qui voit s'affronter dialecticiens et anti-dialecticiens. Les premiers pensent que, par le recours à la [[Organon|logique d'Aristote]], une explication rationnelle des [[mystères chrétiens]] est possible, tandis que les seconds estiment que la dialectique risque de dissoudre les mystères de la religion, et sont partisans de l'autorité des [[Pères de l'Église]] et des [[Concile]]s. Cette époque de tâtonnement sur les rapports entre la [[foi]] et la [[raison]] est dominée par l'œuvre imposante d'[[Anselme de Cantorbéry]]. |

Une nouvelle période de traduction des œuvres d'Aristote commence au {{XIe siècle}}, qui voit s'affronter dialecticiens et anti-dialecticiens. Les premiers pensent que, par le recours à la [[Organon|logique d'Aristote]], une explication rationnelle des [[mystères chrétiens]] est possible, tandis que les seconds estiment que la dialectique risque de dissoudre les mystères de la religion, et sont partisans de l'autorité des [[Pères de l'Église]] et des [[Concile]]s. Cette époque de tâtonnement sur les rapports entre la [[foi]] et la [[raison]] est dominée par l'œuvre imposante d'[[Anselme de Cantorbéry]]. |

||

| Ligne 54 : | Ligne 49 : | ||

[[Image:Disputation.jpg|thumb|left|180px|Une ''[[disputatio]]'' entre des clercs chrétiens et juifs (1483).]] |

[[Image:Disputation.jpg|thumb|left|180px|Une ''[[disputatio]]'' entre des clercs chrétiens et juifs (1483).]] |

||

Au {{XIIIe siècle}}, la diffusion de la philosophie d'Aristote fait apparaître une nouvelle méthode philosophique : la [[scolastique]], qui tente d'incorporer l'aristotélisme au christianisme. Les œuvres d'Aristote ayant été progressivement regroupées, classées et diffusées dans les universités nouvellement créées (notamment par [[Albert le Grand]] à l'[[Ancienne université de Paris|Université de Paris]]), c'est vers le milieu du siècle que [[Thomas d'Aquin]] réalise une vaste synthèse entre l'aristotélisme et le christianisme, principalement dans sa ''[[Somme théologique]]'', tâche qui apparaissait pourtant bien improbable, mais qui aura une influence considérable et donnera naissance au courant scolastique. Les [[dominicain]]s adoptent rapidement cette synthèse [[Thomisme|thomiste]], mais un fort courant [[franciscain]] la rejette et reste fidèle à [[saint Augustin]], tandis que d'autres se tournent vers [[Avicenne]] ou [[Averroès]]<ref>Les luttes intellectuelles âpres qui s'ensuivent aboutissent à la condamnation, en 1277, de 219 propositions aristotéliciennes et averroïstes par l'évêque de Paris, et l'enseignement thomiste est suspendu jusqu'en 1285, tandis qu'une opposition vigoureuse au thomisme s'organise.</ref>. De cette opposition au thomisme surgiront de nouvelles écoles au début du {{XIVe siècle}}, issues des maîtres franciscains [[Duns Scot]] et [[Guillaume d'Occam]]. |

Au {{XIIIe siècle}}, la diffusion de la philosophie d'Aristote fait apparaître une nouvelle méthode philosophique : la [[scolastique]], qui tente d'incorporer l'aristotélisme au christianisme. Les œuvres d'Aristote ayant été progressivement regroupées, classées et diffusées dans les universités nouvellement créées (notamment par [[Albert le Grand]] à l'[[Ancienne université de Paris|Université de Paris]]), c'est vers le milieu du siècle que [[Thomas d'Aquin]] réalise une vaste synthèse entre l'aristotélisme et le christianisme, principalement dans sa ''[[Somme théologique]]'', tâche qui apparaissait pourtant bien improbable, mais qui aura une influence considérable et donnera naissance au courant scolastique. Les [[dominicain]]s adoptent rapidement cette synthèse [[Thomisme|thomiste]], mais un fort courant [[franciscain]] la rejette et reste fidèle à [[saint Augustin]], tandis que d'autres se tournent vers [[Avicenne]] ou [[Averroès]]<ref>Les luttes intellectuelles âpres qui s'ensuivent aboutissent à la condamnation, en 1277, de 219 propositions aristotéliciennes et averroïstes par l'évêque de Paris, et l'enseignement thomiste est suspendu jusqu'en 1285, tandis qu'une opposition vigoureuse au thomisme s'organise.</ref>. De cette opposition au thomisme surgiront de nouvelles écoles au début du {{XIVe siècle}}, issues des maîtres franciscains [[Jean Duns Scot|Duns Scot]] et [[Guillaume d'Ockham|Guillaume d'Occam]]. |

||

Les arts libéraux restent néanmoins, pendant cette période, la base de l'enseignement. En particulier, les procédés dialectiques de questions-réponses, comme la fameuse ''[[disputatio]]'', étaient très utilisés dans les écoles urbaines et les universités en Europe jusqu'au {{s-|XIII|e}}. [[Bernard de Clairvaux]], par exemple, les utilisait fréquemment. En somme, la dialectique fut enrichie au [[Moyen Âge]] par la logique aristotélicienne, qui fournissait des fondements et des concepts solides et utiles aux raisonnements. Elle constitue ainsi la méthode de réflexion et de discussion privilégiée dans la [[théologie]] médiévale (« |

Les arts libéraux restent néanmoins, pendant cette période, la base de l'enseignement. En particulier, les procédés dialectiques de questions-réponses, comme la fameuse ''[[disputatio]]'', étaient très utilisés dans les écoles urbaines et les universités en Europe jusqu'au {{s-|XIII|e}}. [[Bernard de Clairvaux]], par exemple, les utilisait fréquemment. En somme, la dialectique fut enrichie au [[Moyen Âge]] par la logique aristotélicienne, qui fournissait des fondements et des concepts solides et utiles aux raisonnements. Elle constitue ainsi la méthode de réflexion et de discussion privilégiée dans la [[théologie]] médiévale (« la raison au service de la foi », ou « la philosophie servante de la théologie »<ref>C'est [[Thomas d'Aquin]] qui rendra célèbre l'adage « la philosophie est la servante de la théologie » (''Philosophia ancilla theologiae''), qu'on trouve déjà chez [[Anselme de Cantorbéry]].</ref>). Elle permettait en effet non seulement à la religion chrétienne d'éclairer certains de ses articles par une exposition rationnelle, mais aussi à des positions et à des théories concurrentes ou contradictoires de se mettre à dialoguer les unes avec les autres, et éventuellement de se réconcilier. |

||

== La dialectique dans la philosophie moderne == |

=== La dialectique dans la philosophie moderne === |

||

{{...}} |

{{...}} |

||

=== La dialectique chez |

==== La dialectique chez Hegel ==== |

||

[[Fichier:Hegel portrait by Schlesinger 1831.jpg|thumb|150px|right|[[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]]. Portrait par [[Jakob Schlesinger]] (1831).]] |

|||

[[Fichier:Hegel portrait by Schlesinger 1831.jpg|thumb|150px|right|[[Hegel]]. Portrait par [[Jakob Schlesinger]] (1831).]] |

|||

{{...}} |

{{...}} |

||

La dialectique est habituellement identifiée à ses trois moments : thèse, antithèse, synthèse ou encore position, opposition, composition ou décomposition. Cependant, à la fin de la ''Logique'' (L'idée absolue, {{p.|381-383}}), [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]] montre que le moment négatif se divise lui-même en deux : opposition extérieure et division intérieure ou médiatisé et médiatisant : « si après tout l'on veut ''compter'' », « au lieu de la ''triplicité'', on peut prendre la forme abstraite comme une ''quadruplicité'' » (souligné par les traducteurs, en particulier dans leur présentation de la doctrine de l'essence, p. XIII). Cela n'empêche pas la pertinence de la division ternaire, omniprésente. En fait on pourrait parler de cinq temps constitués de deux fois trois temps puisqu'il y a bien une synthèse partielle entre les deux moments négatifs : |

La dialectique est habituellement identifiée à ses trois moments : [[thèse-antithèse-synthèse|thèse, antithèse, synthèse]] ou encore position, opposition, composition ou décomposition. Cependant, à la fin de la ''Logique'' (L'idée absolue, {{p.|381-383}}), [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]] montre que le moment négatif se divise lui-même en deux : opposition extérieure et division intérieure ou médiatisé et médiatisant : « si après tout l'on veut ''compter'' », « au lieu de la ''triplicité'', on peut prendre la forme abstraite comme une ''quadruplicité'' » (souligné par les traducteurs, en particulier dans leur présentation de la doctrine de l'essence, p. XIII). Cela n'empêche pas la pertinence de la division ternaire, omniprésente. En fait on pourrait parler de cinq temps constitués de deux fois trois temps puisqu'il y a bien une synthèse partielle entre les deux moments négatifs : |

||

# position (être), |

|||

# opposition extérieure (environnement), |

|||

# unité spatiale des opposés (devenir), |

|||

# division intérieure de l'unité (formulation du devenir par l'être), |

|||

# enfin compréhension de l'identité temporelle et de lieu de soi dans l'être-autre-soi (totalité sujet-objet). |

|||

La dialectique n’est pas une méthode extérieure imposant une forme immuable comme la triplicité, c'est le développement de la [[réalité]], de la chose elle-même. On peut récuser l’idée qu’il y aurait une doctrine hégélienne, car il s’agit en fait de dégager ce qu’il y a d’intelligible dans la réalité, et non d’en produire une nouvelle interprétation. La philosophie décrit la réalité et la reflète. |

La dialectique n’est pas une méthode extérieure imposant une forme immuable comme la triplicité, c'est le développement de la [[réalité]], de la chose elle-même. On peut récuser l’idée qu’il y aurait une doctrine hégélienne, car il s’agit en fait de dégager ce qu’il y a d’intelligible dans la réalité, et non d’en produire une nouvelle interprétation. La philosophie décrit la réalité et la reflète. |

||

Dans le domaine de l’esprit, la dialectique est l’[[histoire]] des contradictions de la pensée qu’elle surmonte en passant de l’affirmation à la négation et de cette négation à la négation de la négation. C’est le mot allemand '' |

Dans le domaine de l’esprit, la dialectique est l’[[histoire]] des contradictions de la pensée qu’elle surmonte en passant de l’affirmation à la négation et de cette négation à la négation de la négation. C’est le mot allemand ''Aufhebung'' qui désigne ce mouvement d'aliénation (négation) et de conservation de la chose supprimée (négation de la négation). La négation est toujours partielle. Ce qui est sublimé est alors ''médié'' et constitue un moment déterminé intégré au processus dialectique dans sa totalité. Cette conception de la contradiction ne nie pas le principe de contradiction, mais suppose qu’il existe toujours des relations entre les opposés : ce qui exclut doit aussi inclure en tant qu’opposé. |

||

Or, la thèse fondamentale de Hegel est que cette dialectique n’est pas seulement constitutive du devenir de la pensée, mais aussi de la réalité ; être et pensée sont donc identiques. Tout se développe selon lui dans l’unité des contraires, et ce mouvement est la vie du tout. Toutes les réalités se développent donc par ce processus qui est un déploiement de l’Esprit absolu dans la [[religion]], dans l’[[art]], la [[philosophie]] et l’histoire. Comprendre ce devenir, c’est le saisir conceptuellement de l’intérieur. |

Or, la thèse fondamentale de Hegel est que cette dialectique n’est pas seulement constitutive du devenir de la pensée, mais aussi de la réalité ; être et pensée sont donc identiques. Tout se développe selon lui dans l’unité des contraires, et ce mouvement est la vie du tout. Toutes les réalités se développent donc par ce processus qui est un déploiement de l’Esprit absolu dans la [[religion]], dans l’[[art]], la [[philosophie]] et l’histoire. Comprendre ce devenir, c’est le saisir conceptuellement de l’intérieur. |

||

Mais cette compréhension de la réalité ne peut venir qu’une fois les oppositions synthétisées et résolues, et c’est pourquoi la philosophie est la compréhension de l’histoire passée : « la chouette de Minerve ne prend son envol qu’au crépuscule. » |

Mais cette compréhension de la réalité ne peut venir qu’une fois les oppositions synthétisées et résolues, et c’est pourquoi la philosophie est la compréhension de l’histoire passée : « la chouette de Minerve ne prend son envol qu’au crépuscule. »{{refsou|Par exemple, [[Napoléon Bonaparte|Napoléon]] achève la [[Révolution française]] et Hegel le comprend.}} |

||

=== La dialectique chez [[Karl Marx]] === |

|||

==== La dialectique chez Karl Marx ==== |

|||

[[Fichier:Karl Marx 001.jpg|thumb|150px|right|[[Karl Marx]] en 1875.]] |

[[Fichier:Karl Marx 001.jpg|thumb|150px|right|[[Karl Marx]] en 1875.]] |

||

{{article détaillé|Matérialisme dialectique}} |

{{article détaillé|Matérialisme dialectique}} |

||

{{voir aussi|Marxisme}} |

{{voir aussi|Marxisme}} |

||

{{...}} |

{{...}} |

||

Marx s'oppose à la dialectique hégélienne en ce qu'il « remet sur ses pieds », réinsère le déroulement du ''temps humain'' dans le processus dialectique, ''temps'' qui, chez lui, détient le rôle proprement [[matérialisme|matérialiste]] de l'[[histoire]]. Marx considérait que les conditions matérielles d'existence des êtres humains (notamment leur place dans leurs rapports de production) sont la détermination de leur conscience et non pas l'inverse. |

[[Karl Marx|Marx]] s'oppose à la dialectique hégélienne en ce qu'il « remet sur ses pieds », réinsère le déroulement du ''temps humain'' dans le processus dialectique, ''temps'' qui, chez lui, détient le rôle proprement [[matérialisme|matérialiste]] de l'[[histoire]]. Marx considérait que les conditions matérielles d'existence des êtres humains (notamment leur place dans leurs rapports de production) sont la détermination de leur conscience et non pas l'inverse. |

||

{{Début citation}}Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. À un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants.{{Fin citation}} |

{{Début citation}}Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. À un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants.{{Fin citation}} |

||

| Ligne 103 : | Ligne 96 : | ||

:::[[Karl Marx]], Gallimard, coll.« La pléiade », Tome I, {{p.|559}} |

:::[[Karl Marx]], Gallimard, coll.« La pléiade », Tome I, {{p.|559}} |

||

Selon la conception matérialiste de l’histoire, la philosophie, la science, les idéologies, sont des superstructures de la société, et sont donc elles-mêmes historiques. Ainsi, pour [[Jean-Paul Sartre|Sartre]], « le marxisme, c'est l'Histoire elle-même prenant conscience de soi ». Il fait sienne l'idée que la ''Raison dialectique ne peut être critiquée que par la Raison dialectique elle-même''. La méthode qu'il affine (à partir d'une proposition d'[[Henri Lefebvre]]) est |

Selon la [[Matérialisme historique|conception matérialiste de l’histoire]], la philosophie, la science, les idéologies, sont des superstructures de la société, et sont donc elles-mêmes historiques. Ainsi, pour [[Jean-Paul Sartre|Sartre]], « le marxisme, c'est l'Histoire elle-même prenant conscience de soi ». Il fait sienne l'idée que la ''Raison dialectique ne peut être critiquée que par la Raison dialectique elle-même''. La méthode qu'il affine (à partir d'une proposition d'[[Henri Lefebvre]]) est la [[méthode progressive-régressive]]. |

||

=== La dialectique |

==== La dialectique chez Adorno ==== |

||

Dans son ouvrage ''[[Dialectique négative]]'' paru en 1966, qui s'inscrit dans le courant de la [[théorie critique]], [[Theodor W. Adorno]] ({{nobr|1903 † 1969}}) renverse le principe même de fonctionnement de la méthode philosophique initialement présentée par Hegel. Au lieu de fonder la connaissance humaine sur l'[[identité (sciences sociales)|identité]], dans la conscience, des objets avec le sujet pensant (comme ''[[Aufhebung]]'' chez Hegel), la dialectique d'Adorno est une connaissance aiguë de la non-identité entre le sujet et l'objet. En d'autres termes, la dialectique négative est la conscience de la différence et de l'impossibilité de tout saisir par le simple moyen de la pensée. |

|||

== La dialectique éristique == |

|||

Cette forme de dialectique se développe très tôt, par exemple chez les [[Sophiste]]s. Elle est définie par [[Arthur Schopenhauer]] dans son livre ''[[La Dialectique éristique]]''. Il s'agit d'une méthode de persuasion, dans la mesure où les arguments sont considérés pour leur seule efficacité (c'est-à-dire dans l'unique but de persuader). À ce titre, elle peut apparaître plutôt comme une technique [[rhétorique]]. Schopenhauer appelle cet artifice « l'art d'avoir toujours raison ». Il en établit un recueil (non exhaustif) de 38 règles, destinées à faire accroire à un interlocuteur ou à un public que l'on ''a raison'', quel que soit le détenteur de la formule de la vérité. Cette dialectique ne vise pas à la connaissance, ni à la recherche de la [[vérité]], mais indifféremment à cultiver une image de son personnage comme savant ou à défendre une opinion. |

Cette forme de dialectique se développe très tôt, par exemple chez les [[Sophiste]]s. Elle est définie par [[Arthur Schopenhauer]] dans son livre ''[[La Dialectique éristique]]''. Il s'agit d'une méthode de persuasion, dans la mesure où les arguments sont considérés pour leur seule efficacité (c'est-à-dire dans l'unique but de persuader). À ce titre, elle peut apparaître plutôt comme une technique [[rhétorique]]. Schopenhauer appelle cet artifice « l'art d'avoir toujours raison ». Il en établit un recueil (non exhaustif) de 38 règles, destinées à faire accroire à un interlocuteur ou à un public que l'on ''a raison'', quel que soit le détenteur de la formule de la vérité. Cette dialectique ne vise pas à la connaissance, ni à la recherche de la [[vérité]], mais indifféremment à cultiver une image de son personnage comme savant ou à défendre une opinion. |

||

== La dialectique contemporaine et la science == |

== La dialectique contemporaine et la science == |

||

Après 1945, à la suite de la caricature du matérialisme dialectique (le ''diamat'') et l'affaire [[Trofim Lyssenko|Lyssenko]], la dialectique est fortement et diversement critiquée par les philosophes ([[Jean-Paul Sartre]]) et les scientifiques ([[Jacques Monod]], [[Guillaume Lecointre]]<ref>[[Guillaume Lecointre]], Préface de l'[http://www.editionskime.fr/histoire-des-philosophies-materialistes/ ''Histoire des philosophies matérialistes'' de Pascal Charbonnat, éd Syllepse 2007 (Kimé, 2013)]</ref>). Aujourd'hui, certains philosophes comme [[Jean-Marie Brohm]] remettent en avant la dialectique mais de manière philosophique dans le cadre strictement de l'action humaine, la praxis. Ils rejettent la dialectique de la nature et positiviste ou matérialiste et l'existence des lois scientifiques déterminées naturellement et existantes en dehors de l'action de l'homme. Cependant après guerre, quelques-uns ([[Richard C. Lewontin|Richard Lewontin]], [[Stephen Jay Gould|Stephan Jay Gould]], [[Alexandre Zinoviev]], [[Patrick Tort]]…) la reconnaissent ouvertement dans leurs études et l'objet de leurs études. Au {{s-|XXI|e}}, des ouvrages de scientifiques remettent en avant la dialectique dans les sciences comme [[Bertell Ollman]], Pascal Charbonnat ou encore [[Évariste Sanchez-Palencia]] en lien avec le matérialisme dialectique initié par Marx, Engels et [[Joseph Dietzgen|Dietzgen]]. |

|||

Ainsi, la dialectique permet dans les sciences de rendre intelligibles et abordables des [[contradiction]]s (tendances antagoniques), c'est-à-dire des situations insolites et paradoxales que l'on rencontre dans les observations et les expériences scientifiques{{sfn|Sanchez-Palencia|2012|p=17}}. |

|||

=== Négation de la dialectique au XX === |

|||

Après 1945, à la suite de la caricature du matérialisme dialectique (le ''diamat'') et l'affaire [[Trofim Denissovitch Lyssenko|Lyssenko]], cette dialectique dogmatique est fortement et diversement critiquée par les philosophes ([[Jean-Paul Sartre]]) et les scientifiques ([[Jacques Monod]], [[Guillaume Lecointre]]<ref>[[Guillaume Lecointre]], Préface de l'[http://www.editionskime.fr/histoire-des-philosophies-materialistes/ ''Histoire des philosophies matérialistes'' de Pascal Charbonnat, éd Syllepse 2007 (Kimé, 2013)]</ref>). |

|||

Dans la période de la guerre froide générant une crise philosophique, il y a une difficulté à reconnaître la dialectique comme un processus réel existant en dehors de l'idée pure et de l'action humaine pure. La dialectique est dans ce cas perçue comme une simple logique qui n'existe pas dans la nature. Dans ces visions, la dialectique est un produit de la pensée pure. En effet, selon Georges Gastaud<ref>Georges Gastaud (2005), Retour à la dialectique de la nature. in Sur la dialectique de la nature, ''Revue Etincelles''.</ref> : |

|||

« Durant plusieurs décennies, l’idée de dialectique de la nature n’a suscité qu’indifférence ou mépris dans les milieux universitaires. Pour les philosophes de type traditionnel, cette expression faisait figure de contradiction dans les termes : la dialectique relevant du registre de la logique, elle ne pouvait évidemment pas concerner la nature : car comment la matière, étrangère par définition à l’ordre du discours, pourrait-elle être en rien concernée par la contradiction et la négativité ? De même n’est-il pas absurde d’attribuer une histoire à la nature alors que des générations de philosophes ont appris en classe terminale que l’historicité est l’apanage du sujet humain ? |

|||

Quant aux marxistes, ils avaient appris à regarder avec méfiance tout ce qui, de près ou de loin, semblait associé au diamat, un acronyme russe signifiant ” matérialisme dialectique ” mais désignant en français depuis la ” déstalinisation ” la version dogmatique de la philosophie marxiste en usage sous Staline. A la suite de Roger Garaudy, certains philosophes communistes s’engageaient alors dans une révision idéaliste du marxisme en privilégiant les œuvres de jeunesse de Marx et en recentrant leur interprétation du marxisme sur une conception purement anthropologique de la catégorie d’aliénation. D’autres, avec Althusser, empruntèrent le chemin en apparence inverse d’une révision scientiste et théoriciste de la philosophie marxiste, qu’ils prétendaient expurger de ses naïvetés idéalistes et hégéliennes ; au nombre de ces dernières, ils plaçaient l’idée d’une logique dialectique prétendant à l’universalité objective et ils répudiaient dans la foulée toute ontologie, toute conception du monde matérialiste-dialectique. Dans ces conditions, l’accès à la dialectique de la nature semblait définitivement muré puisque si les uns déclaraient incurablement dogmatique l’idée de dialectique de la nature, d’autres reléguaient au rang de scorie spéculative et métaphysique l’idée de dialectique de la nature ! Il n’y eut guère alors que le concept de reflet, clé de voûte de la théorie matérialiste de la connaissance, qui réussît à soulever contre lui autant de rejet méprisant parmi les intellectuels bien-pensants et autres ” marxologues ” ralliant à petit pas l’idéologie dominante ! |

|||

Ce blocage intellectuel était encore aggravé par la méconnaissance profonde des écrits d’Engels dans laquelle se complait l’Université philosophante. » |

|||

Cependant au XX, quelques scientifiques comme [[Georges Politzer]], [[Lev Vygotski]], [[Paul Langevin]], [[Henri Wallon (1879-1962)|Henri Wallon]], [[J.B.S. Haldane]], [[Stephen Jay Gould]], [[Alexandre Zinoviev]], [[Richard Lewontin]], [[William Lawvere]] reconnaissent ouvertement la dialectique dans l'objet de leurs études. Ils usent de démarche dialectique. Au {{s-|XXI|e}}, des ouvrages remettent en avant la dialectique dans les sciences comme ceux de : [[Bertell Ollman]], [[Patrick Tort]], Pascal Charbonnat, [[John Bellamy Foster]], [[Évariste Sanchez-Palencia]], [[Lucien Sève]], [[Georges Gastaud]]. |

|||

=== Négation de la négation au XXI=== |

|||

==== La dialectique chinoise ==== |

|||

Si depuis le XX, les chercheurs rejettent la dialectique, en Chine, on met en lumière la dialectique de/dans la nature depuis des siècles. On l'associe au réel. Le sinologue [[François Jullien]] montre qu'Hegel a eu tort de voir dans la dialectique chinoise un processus vide parce qu'elle s'exprime en dehors de la logique<ref>Jullien, F. (2012). ''Figures de l'immanence : Pour une lecture philosophique du Yi king, le Classique du changement''. Point.</ref>. Les regards et les actions (moment-position; ''shi wei'') <ref>Yves Richez (2017). ''[https://iste-editions.fr/…/detection-et-developpement-des-t… Détection et développement des talents en entreprise]'' (p.84). éditions ISTE</ref><ref>Karl Marx use ainsi l' « action » dans le sens de « ''procès'' » dans son livre [[Le Capital]]. Le pédagogue [[John Dewey]] par sa connaissance d'Hegel de la même manière le terme « action » dans le sens de « ''procès'' ». Dewey est un des rares pragmatiques dialecticiens.</ref> associés au réel sont culturellement matérialistes<ref>Le matérialisme chinois est un [[matérialisme]] organique. Yves Richez ''(ISTE, 2017)</ref> avec des représentations immanentes, fractales, changeantes et athées du monde. En effet, selon le sémiologue et anthropologue Yves Richez : « la pensée chinoise développe elle aussi une pensée dite ''astraite'', mais le principe s'oriente pricipalement sur le « procès des choses »<ref>Yves Richez, ISTE, p.49</ref>. |

|||

Les notions d'Être et d'intelligence n'existent pas. On parle de « mode opératoire »<ref>Chez Henri Wallon « on ne saurait distinguer l'intelligence de ses opérations » selon la formulation d' [[Émile Jalley]] pour résumer ''Principe de psychologie appliquée'' (1930). Yves Richez emploie du terme de « Mode Opératoire Naturel » (MoON). Il a mis à jour 10 MoON dont 20 composantes cœurs.</ref>. La perception des choses est spontanément syncrétique<ref>Édouard Claparède découvre chez l'enfant une perception syncrétique ou globale des choses. L'enfant a cependant des difficultés à les abstraire soit à sortir des détails. Or, l'éducation chinoise qui actualise le « mode opératoire naturel » linguistique type figuratif ([https://iste-editions.fr/…/detection-et-developpement-des-t… Yves Richez, ISTE, 2017]) sort l'enfant de ses « confusions syncrétiques » pour aller vers une généralisation/globalisation du réel. Le chinois développe ainsi ce qu'Henri Wallon nomme un « syncrétisme informelle » dans ''les origines de la pensée chez l'enfant'' p. 269.</ref>. Il n'y a pas besoin de méthode d'[[abstraction]] ou de passage de l'abstrait au concret. La pensée chinoise est « insipide » (''dan'') <ref>Yves Richez, ISTE, 2017, p.187 : « La notion d'insipidité au sens chinois renvoie au silence intérieur et à l'indifférence (sans avis arrêté, sans distinction ni préférence, détaché du matériel et honneurs mondains) »</ref>. Elle ne passe pas par des procédures logiques. |

|||

Chez les asiatiques, le langage syllabaire et idéographique<ref>Ce langage syllabaire et idéographique concrétise la composante figuratif du « mode opératoire naturel » linguistique chez Yvez Richez, ISTE, 2017.</ref> concrétisent directement la dialectique de/dans la nature dans ses représentations. |

|||

La dialectique des choses est ainsi retranscrite dans les idéogrammes au quotidien; et dans les figures immanentes très symbolisés comme le Ying et le Yang, ou les figures du Yi-King<ref>Jullien, F. (2012). ''Figures de l'immanence : Pour une lecture philosophique du Yi king, le Classique du changement''. Point.</ref>. |

|||

[[Junji Itō]] exploite dans son manga [[Spirale (manga)|Spirale]] le mouvement dialectique d'une société capitaliste dans toute sa [[contradiction]]s<ref>Postface de [[Masaru Satō]] in [[Junji Itō]], ''[[Spirale (manga)|Spirale]]'' (2011). Tonkam.</ref>. La spirale est une des formes de la dialectique. Elle a été aussi mise en avant par Hegel. En occident, le mouvement dialectique en spirale est également mis en avant en science - avec méthode d'abstraction - notamment par Henri Wallon et Jean Piaget en psychologie<ref>[[Émile Jalley]], Wallon lecteur de Freud et Piaget : trois études suivies des textes de Wallon sur la psychanalyse et d'un lexique des termes techniques, Paris, Éditions sociales, coll. « Terrain », 1981</ref> , ou entre autres par Stephen Jay Gould en paléontologie. |

|||

==== Le renouveau dialectique en occident ==== |

|||

Au XX, la négation de la dialectique matérialisme a été au profit des démarches empiriques et pragmatiques en science. Aujourd'hui, ses démarches sont cachées sous le vocable de « pratique fondée sur les preuves » (Evidence-based). Elles sont soutenues politiquement afin de déterminer selon eux la meilleur décision sous couvert de science. Cependant, il existe au XXI une émergence de la dialectique en science marquée en France en 2012 par le livre d'[[Évariste Sanchez-Palencia]], ''Promenade dialectique en science'' aux éditions Hermann. Cette émergence des démarches dialectiques ne sont pas sans lien avec la crise en science notamment en génétique et en psychologie scientifique qui se font dépasser dialectiquement suite aux découvertes nouvelles par exemple sur l'épigénétique entre autres. |

|||

Si d'une point de vue général, la dialectique classique chinoise et la dialectique hégélo-marxienne sont analogues et communes, les modes opératoires sont antagonistes générant ainsi des écarts culturels. En effet, pour citer Yves Richez : « ''D'un côté l'alphabet dissocie le signe et l'idée (la chose pensée), de l'autre, le sinogramme associe de manière étroite le signe et la pensée. Cela peut expliquer pourquoi notre culture est si riche en concepts, au même titre que cela explique pourquoi la pensée chinoise, que ce soit d'un point de vue scientifique, réflexion stratégique, artistique, soit restée en proximité du réel. D'un côté, une science euclidienne fondée sur le raisonnement (logismos), de l'autre une science chinoise (philosophia perenis) élaborée à partir d'un matérialisme organique.'' »<ref>Yves Richez, ISTE, 2017, p.53</ref>. |

|||

Ainsi, la vision du monde de l'occident et de l'orient est transcendantale. Les doctrines sur l'immanence y sont condamnées ou vivement discutées<ref>Pascal Charbonnat (2011). ''Quand les sciences dialoguent avec la métaphysique''. Vuibert.</ref>. Le langage est alphasyllabaire et phonétique<ref>Yves Richez, ISTE, 2017., p.53.</ref>. Or, ces caractéristiques conduisent à rendre les occidentaux et les orientaux aveugle à la dialectique dans/de la nature; Et à mettre ainsi l' « [[Être]] » au centre de toute chose. La notion de l'[[Être]] est inexistante en Chine. En Europe, [[Hegel]] est le premier à ne plus faire de l'Être un absolu<ref>« si Hegel a pris L'être comme point de départ de sa dialectique, il n'en fait pas un principe absolu. Au surplus, il avertit à maintes reprises ses lecteurs que la synthèse — unité de la thèse et de l'antithèse — est une unité qui préexiste à ses éléments et contient en quelque sorte plus qu'eux, puisqu'elle est à son tour le moment abstrait d'une unité, d'une synthèse ultérieure. Ceci nous permet de préciser ce que Marx emprunte à une méthode avec laquelle il déclare avoir pris plaisir à « flirter » » (p.183) Scalia Carmelo. [http://www.persee.fr/doc/phlou_0776-555x_1910_num_17_66_2738 La philosophie de Karl Marx]. In: Revue néo-scolastique de philosophie. 17ᵉ année, n°66, 1910. pp. 181-210.</ref>. Dès lors afin de mettre en lumière la dialectique dans/de la nature avec des langages alphasyllabaires et phonétiques, il y a une nécessité d'utiliser une méthode d'abstraction ou « méthode du passage de l'abstrait au concret » selon le titre de la thèse d'[[Alexandre Zinoviev]] de 1954. Cette méthode est dite aussi démarche dialectique. Avant Engels, [[John Stuart Mill]] a commencé à expliciter cette méthode dialectique : « [...] la méthode dialectique n'est rien d'autre qu'une pensée scientifique dans des conditions où, pour paraphraser Marx, les méthodes d'investigation expérimentale et empirique doivent laisser la place à la force de l'abstraction, à des postulats théoriques et à des déductions appliquées à une interconnexion changeante et complexe de relation et de processus. John Stuart Mill avait déjà tenté de décrire une telle méthode, mais Dieu sait pourquoi on ne l'a jamais rapprochée à la dialectique. En Russie, Tchernychevski, qui avait traduit Mill en russe, l'avait également évoquée. ». <ref>Zinoviev, A. (1991). Ma thèse. in Alexandre Zinoviev, ''Les confessions d'un homme en trop (p.324). éd. éditions Folio.</ref>. |

|||

Les militants trotskistes [[Alan Woods]] et [[Ted Grant]] considèrent que le matérialisme dialectique demeure un outil méthodologique valable pour la recherche scientifique. Ils reconnaissent cependant que même si les chercheurs, selon eux, usent dans leurs travaux de démarches dialectiques, sont pour la plupart réticents à employer l'expression {{citation|matérialisme dialectique}}, du fait du discrédit idéologique désormais rattaché à ce concept<ref>Alan Woods, Ted Grant, ''Reason in Revolt: Dialectical Philosophy and Modern Science'', Algora Publishing, 2003, pages 187-191</ref>. |

|||

Or, le psychologue français Henri Wallon utilisait seulement l'expression « matérialisme dialectique » (24 fois) dans ses écrits politiques. C'est d'ailleurs, le premier a l'avoir employé dans une publication en 1936. Il emploie par contre abondamment des termes de la dialectique dans ses études en psychologie. Cependant, il emploie très peu le mot « dialectique » (49 fois) contrairement à son collègue [[Jean Piaget]]<ref>[[Émile Jalley]], ''Wallon et Piaget : pour une critique de la psychologie contemporaine'' (p.237), Paris, L'Harmattan, coll. « Questions contemporaines », 2006</ref>. Aujourd'hui, des scientifiques comme [[Richard C. Lewontin]] ou [[Richard Levins]] - ouvertement marxistes - continuent de se référer explicitement aux principes du matérialisme dialectique dans leurs études sur la nature et l'[[Évolution (biologie)|évolution]]<ref>Michael R. Redclift et Graham Woodgate, ''International Handbook of Environmental Sociology'', Edward Elgar Publishing Ltd, 2010, page 115</ref>. |

|||

==== méthode d'[[abstraction (philosophie)|abstraction]] ou démarche dialectique ==== |

|||

Ainsi, la dialectique permet dans les sciences de rendre intelligibles et abordables des [[contradiction]]s (tendances antagoniques), c'est-à-dire des situations insolites et paradoxales que l'on rencontre dans les observations et les expériences scientifiques<ref>[[Évariste Sanchez-Palencia]], ''Promenade dialectique dans les sciences'', éd. Hermann, 2012, {{p.|7}}</ref>. |

|||

{{Début citation}}A la rigueur, ce contenu dialectique est changeant avec le progrès des sciences, car en un certain sens, ce contenu est la science elle-même, dont les principes constituent des [[abstraction (philosophie)|abstraction]]s. |

{{Début citation}}A la rigueur, ce contenu dialectique est changeant avec le progrès des sciences, car en un certain sens, ce contenu est la science elle-même, dont les principes constituent des [[abstraction (philosophie)|abstraction]]s. |

||

Voici l'énoncé de ces principes [dialectiques], essentiellement dus à F. Engels (1878), sous la forme donnée par [[Jean-Marie Brohm|J.M Brohm]] (''Les principes de la dialectique'', 2003) : |

Voici l'énoncé de ces principes [dialectiques], essentiellement dus à F. Engels (1878), sous la forme donnée par [[Jean-Marie Brohm|J.M Brohm]] (''Les principes de la dialectique'', 2003) : |

||

# Mouvement et transformation. |

# Mouvement et transformation. |

||

# L'action réciproque (ou interdépendance, dite aussi unité dialectique). |

# L'action réciproque (ou interdépendance, dite aussi unité dialectique). |

||

| Ligne 164 : | Ligne 118 : | ||

# La négation de la négation : thèse, antithèse et synthèse (ou principe du développement en spirale). |

# La négation de la négation : thèse, antithèse et synthèse (ou principe du développement en spirale). |

||

Notons que [[Georges Politzer]] (1936) regroupe les principes 3 et 5 en un seul. Cela ne présente aucun inconvénient, puisque le contenu des principes n'a pas encore été défini. Qui plus est, l'évolution de nos connaissances scientifiques conduit à une révision permanente du contenu de ces principes. C'est ainsi que […], pour les phénomènes faisant intervenir l'évolution d'au moins trois agents, un nouveau principe, « des comportements erratiques sur l'attracteur » mettant en œuvre des découvertes (le chaos déterministe) datant seulement d'une trentaine d'années, et donc totalement inconnues d'Engels ou de Politzer |

Notons que [[Georges Politzer]] (1936) regroupe les principes 3 et 5 en un seul. Cela ne présente aucun inconvénient, puisque le contenu des principes n'a pas encore été défini. Qui plus est, l'évolution de nos connaissances scientifiques conduit à une révision permanente du contenu de ces principes. C'est ainsi que […], pour les phénomènes faisant intervenir l'évolution d'au moins trois agents, un nouveau principe, « des comportements erratiques sur l'attracteur » mettant en œuvre des découvertes (le chaos déterministe) datant seulement d'une trentaine d'années, et donc totalement inconnues d'Engels ou de Politzer{{sfn|Sanchez-Palencia|2012|p=271-272}}.{{Fin citation}} |

||

La dialectique matérialiste a trouvé dans la [[biologie]] un certain nombre d’arguments (cf JBS Haldane, Richard Lewontin, Stephen Jay Gould). Par le fait que les êtres vivants, déterminés par leurs bases physico-chimiques fluctuantes (voir [[Ilya Prigogine|Prigogine]]) et un certain contenu en [[information]], sont soumis à des changements incessants, aussi bien sur le plan de leur structure ([[métabolisme]]) que de leur [[Évolution (biologie)|évolution]], le concept de dialectique, au sens qui avait été donné par [[Engels]] dans la [[dialectique de la nature]], a pu être appliqué<ref>[[Georges Chapouthier]], Information, Structure et Dialectique chez les êtres vivants. ''La Pensée'', août l978, {{n°|200}}, {{p.|70-85}} — [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6202160x/f72.zoom ''Gallica'']</ref>. |

La dialectique matérialiste a trouvé dans la [[biologie]] un certain nombre d’arguments (cf JBS Haldane, Richard Lewontin, Stephen Jay Gould). Par le fait que les êtres vivants, déterminés par leurs bases physico-chimiques fluctuantes (voir [[Ilya Prigogine|Prigogine]]) et un certain contenu en [[information]], sont soumis à des changements incessants, aussi bien sur le plan de leur structure ([[métabolisme]]) que de leur [[Évolution (biologie)|évolution]], le concept de dialectique, au sens qui avait été donné par [[Engels]] dans la [[dialectique de la nature]], a pu être appliqué<ref>[[Georges Chapouthier]], Information, Structure et Dialectique chez les êtres vivants. ''La Pensée'', août l978, {{n°|200}}, {{p.|70-85}} — [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6202160x/f72.zoom ''Gallica'']</ref>. |

||

Selon [[Évariste Sanchez-Palencia]], la dialectique permet de résoudre des problèmes scientifiques [[contradiction|contradictoires]], insolites et paradoxaux dans tous les domaines de connaissances dont les mathématiques |

Selon [[Évariste Sanchez-Palencia]], la dialectique permet de résoudre des problèmes scientifiques [[contradiction|contradictoires]], insolites et paradoxaux dans tous les domaines de connaissances dont les mathématiques appliquées. {{citation|Mais, c'est surtout la sociologie et la psychologie de la recherche, les méthodes de productions de connaissances, si éloignées d'une logique communément admise mais très peu convaincante, qui peuvent trouver dans la dialectique un cadre permettant une ébauche de cohérence}}{{sfn|Sanchez-Palencia|2012|p=17}}. En effet, {{citation|la dialectique n'est pas une logique avec des lois strictes, mais un cadre général dans lequel s'inscrivent les phénomènes évolutifs}}. |

||

[[Jacques Monod]] affirme que ''"la théorie du gène déterminant héréditaire invariant au travers des générations, et même des hybridations, est tout à fait inconciliable avec les principes dialectiques" (''[[Le Hasard et la Nécessité]]'', 1970, p.58)''. |

|||

Par ailleurs, [[Jean Cavaillès]] et [[William Lawvere]] montre contre Hegel qu'il existe une dialectique en mathématique : « Hegel distinguait les connaissances philosophique et mathématique par l’absence de dialectique de la seconde [Heg06, Préface, XLVIII sq. ]. En décrivant la nature dialectique de la pratique mathématique, Cavaillès et Lawvere ont paradoxalement montré, contre Hegel, ce que l’histoire des mathématiques avait de profondément hegelien : le concept philosophique immanent au concept mathématique. »<ref>Baptiste Mélès, « Pratique mathématique et lectures de Hegel, de Jean Cavaillès à William Lawvere », Philosophia Scientiæ [En ligne], 16-1 | 2012, mis en ligne le 01 avril 2015, consulté le 08 novembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/philosophiascientiae/725 ; DOI : 10.4000/philosophiascientiae.725 .</ref> |

|||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

{{Références |

{{Références}} |

||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

{{Autres projets|wiktionary = dialectique}} |

{{Autres projets|wiktionary = dialectique}} |

||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

* [[Arts libéraux]] |

* [[Arts libéraux]] |

||

*''[[Coincidentia oppositorum]]'' |

|||

* [[Logique]] |

* [[Logique]] |

||

* [[Zénon d'Élée]] |

* [[Zénon d'Élée]] |

||

* [[La Dialectique éristique]] |

|||

=== Liens externes === |

|||

* Analyse logique de la dialectique : v. le ch. IV d'<cite> [http://www.dblogos.net/er/ER.pdf Emergence et représentation]</cite> (Frédéric Fabre) |

|||

* {{vid}} [https://www.youtube.com/watch?v=z9UiCea7BiU&feature=channel_page Science de la logique Hegel Passage de l'être à l'essence] (Est-on à même de suivre un texte complexe sans que l'attention ne soit troublée par des images et du son ?) |

|||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

==== Textes anciens ==== |

|||

* [[Platon]], ''[[Parménide (dialogue de Platon)|Parménide]]'' |

* [[Platon]], ''[[Parménide (dialogue de Platon)|Parménide]]'' |

||

==== Textes classiques ==== |

|||

* [[Emmanuel Kant]], ''[[Critique de la raison pure]]'' |

|||

* [[Emmanuel Kant]], ''[[Critique de la raison pure]]'' |

|||

* [[Arthur Schopenhauer]], ''[[L'Art d'avoir toujours raison]]'' |

* [[Arthur Schopenhauer]], ''[[L'Art d'avoir toujours raison]]'' |

||

* [[Friedrich Engels]], ''L'[[Anti-Dühring]]'' |

* [[Friedrich Engels]], ''L'[[Anti-Dühring]]'' |

||

==== Textes contemporains ==== |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|titre=Penser la liberté, penser la démocratie|prénom1=Raymond|nom1=Aron|lien auteur1=Raymond Aron|lieu=Paris|éditeur=Gallimard|lien éditeur=Éditions Gallimard|collection=Quarto|année=2005|pages totales=1814|isbn=978-2-070-77577-4|isbn10=2-070-77577-1|oclc=300320866}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|titre=La dialectique|prénom1=Claude|nom1=Bruaire|lien auteur1=Claude Bruaire|lieu=Paris|éditeur=Presses universitaires de France|lien éditeur=Presses universitaires de France|collection=Que sais-je?|numéro dans collection=363|année=1993|numéro d'édition=2|année première édition=1985|format=2e éd|isbn=978-2-130-45627-8|isbn10=2-130-45627-8|oclc=45028905}} |

|||

* [[Raymond Aron]], ''Penser la liberté, penser la démocratie'' |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|titre=Dialectique et sociologie|prénom1=Georgij Davidovič.|nom1=Gurvič|lien auteur1=Georges Gurvitch|lieu=Paris|éditeur=Flammarion|lien éditeur=Groupe Flammarion|collection=Nouvelle bibliothèque scientifique|année=1962|oclc=844588166}} |

|||

* [[Claude Bruaire]], ''La Dialectique'', PUF, coll. « Que sais-je ? », 1993 |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|titre=Le matérialisme dialectique|prénom1=Henri|nom1=Lefebvre|lien auteur1=Henri Lefebvre|lieu=Paris|éditeur=F. Alcan|collection=Nouvelle encyclopédie philosophique|numéro dans collection=21|année=1939|réimpression=1962|pages totales=153|oclc=6229897}} |

|||

* [[Georges Gurvitch]], ''Dialectique et sociologie'', Flammarion, 1962 |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|titre=Critique de la raison dialectique|prénom1=Jean-Paul|nom1=Sartre|lien auteur1=Jean-Paul Sartre|lieu=Paris|éditeur=Gallimard|lien éditeur=Éditions Gallimard|collection=Bibliothèque des idées|année=1960|oclc=253281599}} |

|||

* [[Henri Lefebvre]], ''Le Matérialisme dialectique'', PUF, 1939 |

|||

* [[Jean-Paul Sartre]], ''[[Critique de la raison dialectique]]'', 1960 |

|||

;Textes généraux |

|||

==== Textes généraux ==== |

|||

* [[Jean-Marie Brohm]], ''les principes de la dialectique'', Éditions de La Passion, 254p., 2003 |

* [[Jean-Marie Brohm]], ''les principes de la dialectique'', Éditions de La Passion, 254p., 2003 |

||

* [[René Mouriaux]], ''La dialectique d'Héraclite à Marx'', Syllepse, 2010 |

* [[René Mouriaux]], ''La dialectique d'Héraclite à Marx'', Syllepse, 2010 |

||

* [[Bertell Ollman]], ''La dialectique mise en œuvre : Le processus d'abstraction dans la méthode de Marx'', Syllepse, 2005 |

* [[Bertell Ollman]], ''La dialectique mise en œuvre : Le processus d'abstraction dans la méthode de Marx'', Syllepse, 2005 |

||

* |

* {{Ouvrage |langue=fr|prénom1=Évariste | nom1= Sanchez-Palencia |lien auteur1=Évariste Sanchez-Palencia |titre=Promenade dialectique dans les sciences|éditeur=Hermann|lieu= |année=2012|pages totales= |passage= |isbn=}}. |

||

* [[Lucien Sève]], ''Sciences et dialectiques de la nature'', La Dispute, 1998 |

* [[Lucien Sève]], ''Sciences et dialectiques de la nature'', La Dispute, 1998 |

||

* [[Alexandre Zinoviev]] ''Faktor Ponimania (le Facteur de la Compréhension)'' |

* [[Alexandre Zinoviev]] ''Faktor Ponimania (le Facteur de la Compréhension)'' |

||

=== Liens externes === |

|||

* {{Autorité}} |

|||

* {{Dictionnaires}} |

|||

* {{Bases}} |

|||

* Analyse logique de la dialectique : v. le ch. IV d'<cite> [http://www.dblogos.net/er/ER.pdf Emergence et représentation]</cite> (Frédéric Fabre) |

|||

* {{vid}} [https://www.youtube.com/watch?v=z9UiCea7BiU&feature=channel_page Science de la logique Hegel Passage de l'être à l'essence] (Est-on à même de suivre un texte complexe sans que l'attention ne soit troublée par des images et du son ?) |

|||

{{Palette|Articles sur Platon|Théorie de la connaissance|Méthodes de la sociologie}} |

{{Palette|Articles sur Platon|Théorie de la connaissance|Méthodes de la sociologie}} |

||

{{Portail |

{{Portail|sociologie|marxisme|psychologie|philosophie antique|linguistique}} |

||

[[Catégorie:Concept et outil théorique marxiste]] |

[[Catégorie:Concept et outil théorique marxiste]] |

||

| Ligne 224 : | Ligne 181 : | ||

[[Catégorie:Sociologie de la connaissance]] |

[[Catégorie:Sociologie de la connaissance]] |

||

[[Catégorie:Dialectique]] |

[[Catégorie:Dialectique]] |

||

[[Catégorie:Méthode |

[[Catégorie:Méthode psychoéducative]] |

||

[[Catégorie:Concept aristotélicien]] |

|||

Dernière version du 4 mars 2024 à 17:40

La dialectique (également méthode ou art dialectique) est une méthode de discussion, de raisonnement, de questionnement et d'interprétation qui occupe depuis l'Antiquité une place importante dans les philosophies occidentales et orientales. Le mot « dialectique » trouve son origine dans le monde grec antique (le mot vient du grec dialegesthai : « converser », et dialegein : « trier, distinguer », legein signifiant « parler »). Elle aurait été inventée par le penseur présocratique Zénon d'Élée[1]. Son emploi systématique dans les dialogues de Platon a popularisé l'usage du terme.

La dialectique s'enracine dans la pratique ordinaire du dialogue entre deux interlocuteurs ayant des idées différentes et cherchant à se convaincre mutuellement. Art du dialogue et de la discussion, elle se distingue de la rhétorique (qui se rapporte plutôt aux formes du discours par le dénombrement de ses différentes figures) car elle est conçue comme un moyen de chercher des connaissances par l'examen successif de positions distinctes voire opposées (même si l'on en trouve des usages détournés, comme l'éristique, visant la persuasion plus que la vérité[2]). Plus généralement, elle désigne un mouvement de la pensée, qui se produit de manière discontinue, par l'opposition, la confrontation ou la multiplicité de ce qui est en mouvement, et qui permet d'atteindre un terme supérieur, comme une définition ou une vérité.

Elle est ainsi devenue, en particulier à travers son assimilation par le Moyen Âge, une technique classique de raisonnement, qui procède en général par la mise en parallèle d'une thèse et de son antithèse, et qui tente de dépasser la contradiction qui en résulte au niveau d'une synthèse finale. Cette forme de raisonnement trouve son expression dans le réputé « plan dialectique » dont la structure est « thèse-antithèse-synthèse » : je pose (thèse), j'oppose (antithèse) et je compose (synthèse) ou dépasse l'opposition. C'est Johann Gottlieb Fichte qui formule la dialectique comme « thèse-antithèse-synthèse » dans Doctrine de la science (1794). Hegel l'exprime autrement[3].

Chez Georg Hegel, la dialectique devient non plus une méthode de raisonnement, mais le mouvement même de l'esprit dans sa relation à l'être : elle est alors conçue comme le moteur interne des choses, qui évoluent par négation et réconciliation. Mais là où la dialectique hégélienne était essentiellement idéaliste, elle concerne au contraire le mouvement de la matière chez Marx, qui fait des contradictions socio-économiques le moteur de l'histoire. La plupart des disciples de Hegel, dont Feuerbach, Marx, l'École de Francfort, Sartre, ou encore le poète Breton, donneront leur propre version de la dialectique comme mouvement de la réalité. Adorno renverse le principe même de fonctionnement de la méthode philosophique initialement présentée par Hegel dans son ouvrage Dialectique négative.

Histoire[modifier | modifier le code]

La dialectique dans l'Antiquité[modifier | modifier le code]

Chez les présocratiques[modifier | modifier le code]

En Grèce antique, on trouve ses premières traces chez les penseurs présocratiques : d'abord dans la pensée sur l'un et le multiple développée par Parménide au Ve siècle av. J.-C., et poursuivie par son élève Zénon d'Élée dans ses célèbres paradoxes (ce dernier étant tenu par Aristote pour l'inventeur de la dialectique[4]).

Chez Socrate[modifier | modifier le code]

On peut voir l'une des sources majeures de la dialectique dans la méthode de dialogue oral pratiquée par Socrate. Fils d'une sage-femme, Socrate revendique et applique à plusieurs reprises (dans les dialogues de Platon) ce qu'il appelle l'art d'« accoucher les âmes » (méthode aussi appelée maïeutique). Cette méthode consiste en un interrogatoire, mené par Socrate, qui progresse logiquement de façon à faire « accoucher » l'interlocuteur d'une connaissance qu'il possédait en lui sans s'en rendre compte[5]. Le but de ce procédé est donc de découvrir une vérité (ou encore une définition, comme dans les dialogues de jeunesse de Platon dits « socratiques »). Socrate avait aussi une méthode de réfutation particulière (elenchos socratique), consistant à pousser la thèse de son adversaire jusqu'à ses ultimes conséquences pour en montrer l'invraisemblance (sous la forme de contradictions découlant de cette thèse)[6]. La fécondité de la dialectique peut être remise en cause par l'aboutissement des dialogues de Platon dits « socratiques », qui débouchent en général sur une impasse ou « aporie ». Toutefois, cette méthode permet au moins de dissiper des erreurs et de fausses conceptions.

Chez Platon[modifier | modifier le code]