« Réflexion (physique) » : différence entre les versions

m bot [0.9] 📗 Amélioration bibliographique 6x : wikif... |

Pld (discuter | contributions) m →Réflexion spéculaire : + lien |

||

| (20 versions intermédiaires par 14 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||

[[Fichier:Reflexion fr.png|vignette|upright=1|La loi de la réflexion en physique.|alt=Le rayon incident arrive sur la surface et est réfléchi. Les angles d'incidence et de réflexion sont identiques.]] |

[[Fichier:Reflexion fr.png|vignette|upright=1|La loi de la réflexion en physique.|alt=Le rayon incident arrive sur la surface et est réfléchi. Les angles d'incidence et de réflexion sont identiques.]] |

||

[[Fichier:Matsimäe Pühajärv.jpg|vignette|Matsimäe Pühajärv, [[Estonie]].]] |

[[Fichier:Matsimäe Pühajärv.jpg|vignette|Matsimäe Pühajärv, [[Estonie]].]] |

||

La '''réflexion''' en physique est le brusque changement de direction d'une onde à l'interface de deux milieux. Après réflexion l'onde reste dans son milieu de [[Propagation des ondes|propagation]] initial. De multiples types d' |

La '''réflexion''' en physique est le brusque changement de direction d'une onde à l'interface de deux milieux. Après réflexion, l'onde reste dans son milieu de [[Propagation des ondes|propagation]] initial. De multiples types d'ondes peuvent subir une réflexion. Ainsi, les [[onde électromagnétique|ondes électromagnétiques]] se réfléchissent sur les [[diélectrique]]s ou les [[métal|métaux]], créant une réflexion vitreuse ou une réflexion métallique ; les ondes acoustiques peuvent se réfléchir, ce qui est à l'origine de l'[[écho (acoustique)|écho]] par exemple ; les ondes électriques peuvent se réfléchir au raccord entre les câbles ; et les [[Onde mécanique progressive|ondes mécaniques]], telles les [[vague]]s ou les [[onde sismique|ondes sismiques]], peuvent aussi subir ce phénomène. |

||

Il est possible dans certains cas d'amoindrir la réflexion des ondes à l'aide de [[traitement antireflet|traitements |

Il est possible dans certains cas d'amoindrir la réflexion des ondes à l'aide de [[traitement antireflet|traitements antireflets]] ou grâce à l'[[adaptation d'impédances]]. |

||

Le phénomène de réflexion est connu depuis des siècles d'abord en [[optique]], puis en [[acoustique]]. |

Le phénomène de réflexion est connu depuis des siècles, d'abord en [[optique]], puis en [[acoustique]]. Il suit des lois, dites lois de la réflexion : |

||

* |

*il y a égalité entre [[Angle d'incidence (optique)|angle d'incidence]] et angle de réflexion ; |

||

* |

*l'onde réfléchie se propage dans le même milieu que l'onde incidente. |

||

La manière dont les ondes sont modifiées par la réflexion dépend largement de leur type, de leur fréquence et des compositions des milieux dans lesquels les ondes évoluent. |

La manière dont les ondes sont modifiées par la réflexion dépend largement de leur type, de leur fréquence et des compositions des milieux dans lesquels les ondes évoluent. |

||

| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||

== Historique == |

== Historique == |

||

Il semble que la première postulation de la loi de la réflexion |

Il semble que la première postulation de la loi de la réflexion ait été faite par [[Euclide]]. À l'époque de l'[[Académie de Platon|école platonicienne]], cette loi est déjà largement connue. Au cours du {{s|I|er}}, [[Héron d'Alexandrie]] a étudié la réflexion sur différents miroirs afin d'en déduire que la lumière emprunte à chaque fois « le chemin le plus court »<ref name="balland p4-5">{{harvsp|Balland|2007|p=4-5}}.</ref>. |

||

En 1500, [[Léonard de Vinci]] établit la première comparaison entre lumière et son, montrant que le son aussi peut être réfléchi. Il en déduit même en 1508 que la lumière comme le son sont de nature ondulatoire<ref name="balland p12">{{harvsp|Balland|2007|p=12}}</ref>. |

En 1500, [[Léonard de Vinci]] établit la première comparaison entre lumière et son, montrant que le son aussi peut être réfléchi. Il en déduit même en 1508 que la lumière comme le son sont de nature ondulatoire<ref name="balland p12">{{harvsp|Balland|2007|p=12}}.</ref>. |

||

À l'époque d'[[Isaac Newton]] et grâce à ses découvertes, le mécanisme de la réflexion de la lumière commence à être exploré. On croyait jusque-là que la réflexion de la lumière, à la manière du principe du [[choc élastique]], était le résultat du choc des particules de lumière avec la matière<ref name="balland p4-5"/>{{,}}<ref name="balland p9-10">{{harvsp|Balland|2007|p=9-10}}</ref>. La publication des études de Newton dans ''[[Opticks]]'' |

À l'époque d'[[Isaac Newton]] et grâce à ses découvertes, le mécanisme de la réflexion de la lumière commence à être exploré. On croyait jusque-là que la réflexion de la lumière, à la manière du principe du [[choc élastique]], était le résultat du choc des particules de lumière avec la matière<ref name="balland p4-5"/>{{,}}<ref name="balland p9-10">{{harvsp|Balland|2007|p=9-10}}.</ref>. La publication des études de Newton dans ''[[Opticks]]'' amène alors à penser que la réflexion de la lumière est une [[force (physique)|force]] uniforme sur la surface des matériaux et qui agirait sur la lumière pour la repousser<ref name="Winckler p93-94">{{harvsp|Winckler|1748|p=93-94}}.</ref>. |

||

C'est Newton aussi qui conçoit en 1666 les premiers télescopes réflectifs et non réfractifs<ref name="balland p9-10"/>, la combinaison de ce télescope portant même son nom : [[télescope de Newton]]. Avec les [[télescope de type grégorien|télescopes de type grégorien]], ce sont les premiers à utiliser des miroirs et non de grandes lentilles de verre. |

C'est Newton aussi qui conçoit en 1666 les premiers télescopes réflectifs et non réfractifs<ref name="balland p9-10"/>, la combinaison de ce télescope portant même son nom : [[télescope de Newton]]. Avec les [[télescope de type grégorien|télescopes de type grégorien]], ce sont les premiers à utiliser des miroirs et non de grandes lentilles de verre. |

||

Il faut attendre 1809 avant que ne soit découvert le phénomène de [[polarisation (optique)|polarisation]] par la réflexion à la suite des travaux d'[[Étienne Louis Malus]]<ref name="balland p18">{{harvsp|Balland|2007|p=18}}</ref>. C'est durant cette période que la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire de la lumière s'affrontent. Grâce aux travaux de [[James Clerk Maxwell]] et ses « [[équations de Maxwell]] », il devient possible de prouver et démontrer le phénomène de réflexion en [[électromagnétisme]] et expliquer par ailleurs la polarisation, notamment la polarisation par réflexion<ref name="balland p24">{{harvsp|Balland|2007|p=24}}</ref>. |

Il faut attendre 1809 avant que ne soit découvert le phénomène de [[polarisation (optique)|polarisation]] par la réflexion à la suite des travaux d'[[Étienne Louis Malus]]<ref name="balland p18">{{harvsp|Balland|2007|p=18}}.</ref>. C'est durant cette période que la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire de la lumière s'affrontent. Grâce aux travaux de [[James Clerk Maxwell]] et ses « [[équations de Maxwell]] », il devient possible de prouver et démontrer le phénomène de réflexion en [[électromagnétisme]] et expliquer par ailleurs la polarisation, notamment la polarisation par réflexion<ref name="balland p24">{{harvsp|Balland|2007|p=24}}.</ref>. |

||

== Réflexion en optique == |

== Réflexion en optique == |

||

{{Article détaillé|Réflexion optique}} |

{{Article détaillé|Réflexion (optique)}} |

||

| ⚫ | L'étude de la réflexion en optique est souvent nommée « catoptrique »<ref name="dict p76">{{harvsp|Taillet|Febvre|Villain|2009|p=76}}.</ref>. En optique, on distingue en outre la [[Réflexion (optique)|réflexion spéculaire]] de la réflexion diffuse. La première s'opère sur des surfaces planes et permet une réflexion du faisceau lumineux dans une seule direction de l'espace suivant la loi de la réflexion, l'autre a lieu sur des surfaces rugueuses et réfléchit l'onde incidente dans toutes les directions de l'espace<ref name="dict p473-474">{{harvsp|Taillet|Febvre|Villain|2009|p=473-474}}.</ref>. |

||

| ⚫ | L'étude de la réflexion en optique est souvent nommée catoptrique<ref name="dict p76">{{harvsp|Taillet|Febvre|Villain|2009|p=76}}</ref>. En optique on distingue en outre la réflexion spéculaire de la réflexion diffuse. La première s'opère sur des surfaces planes et permet une réflexion du faisceau lumineux dans une seule direction de l'espace suivant la loi de la réflexion, l'autre a lieu sur des surfaces rugueuses et réfléchit l'onde incidente dans toutes les directions de l'espace<ref name="dict p473-474">{{harvsp|Taillet|Febvre|Villain|2009|p=473-474}}</ref>. |

||

=== Réflexion spéculaire === |

=== Réflexion spéculaire === |

||

{{Article détaillé|Réflexion (optique)#Réflexion spéculaire}} |

|||

La réflexion spéculaire obéit à une des [[lois de Snell-Descartes]]. La lumière incidente n'est renvoyée que dans une seule direction en restant dans le plan d'incidence. |

La réflexion spéculaire obéit à une des [[lois de Snell-Descartes]]. La lumière incidente n'est renvoyée que dans une seule direction en restant dans le [[plan d'incidence]]. |

||

=== Réflexion diffuse === |

=== Réflexion diffuse === |

||

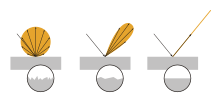

[[Fichier:Reflection models.svg|vignette|upright=1|Différentes modélisation de la réflexion d'un faisceau sur une surface d'un objet parfaitement opaque, avec une diffusion dans tout l'espace, dans une région donnée, ou une réflexion spéculaire.|alt=Trois exemples de réflexion, diffuse dans tout l'espace, diffuse dans un cône particulier et spéculaire dans une seule direction.]] |

[[Fichier:Reflection models.svg|vignette|upright=1|Différentes modélisation de la réflexion d'un faisceau sur une surface d'un objet parfaitement opaque, avec une diffusion dans tout l'espace, dans une région donnée, ou une réflexion spéculaire.|alt=Trois exemples de réflexion, diffuse dans tout l'espace, diffuse dans un cône particulier et spéculaire dans une seule direction.]] |

||

{{ |

{{Article détaillé|Réflexion (optique)#Réflexion diffuse}} |

||

La réflexion diffuse est telle que la lumière incidente est renvoyée dans un large éventail de directions sans rester uniquement dans le plan d'incidence (attention aux représentations 2D trompeuses). C'est le cas le plus courant dans la nature |

La réflexion diffuse est telle que la lumière incidente est renvoyée dans un large éventail de directions sans rester uniquement dans le plan d'incidence (attention aux représentations 2D trompeuses). C'est le cas le plus courant dans la nature, car la plupart des milieux : |

||

* ne sont pas parfaitement opaques, une partie de la lumière pénètre dans le milieu et est réfléchie par les particules ( |

* ne sont pas parfaitement opaques, une partie de la lumière pénètre dans le milieu et est réfléchie par les particules (par exemple le [[lait]]) ou cristaux (par exemple la [[neige]] ou le [[marbre]]) qui sont à l'intérieur du milieu ; |

||

* ont une surface rugueuse, la lumière frappant la surface est donc réfléchie dans un peu toutes les directions. |

* ont une surface rugueuse, la lumière frappant la surface est donc réfléchie dans un peu toutes les directions. |

||

| Ligne 46 : | Ligne 45 : | ||

{{Article détaillé|Réflexion totale}} |

{{Article détaillé|Réflexion totale}} |

||

Un cas particulier découlant de la réflexion totale est la réflexion totale frustrée. La réflexion totale frustrée n'est pas un phénomène de réflexion. Lorsqu'une onde est totalement réfléchie sur un [[dioptre]] il est possible de faire apparaître une onde électromagnétique progressive à partir de l'[[onde évanescente]] récupérée à la sortie du dioptre où a eu lieu la réflexion totale<ref name="dict p473-474"/>. |

Un cas particulier découlant de la réflexion totale est la réflexion totale frustrée. La réflexion totale frustrée n'est pas un phénomène de réflexion. Lorsqu'une onde est totalement réfléchie sur un [[dioptre]], il est possible de faire apparaître une onde électromagnétique progressive à partir de l'[[onde évanescente]] récupérée à la sortie du dioptre où a eu lieu la réflexion totale<ref name="dict p473-474"/>. |

||

== Réflexion en électromagnétisme == |

== Réflexion en électromagnétisme == |

||

| Ligne 54 : | Ligne 53 : | ||

=== Réflexion vitreuse === |

=== Réflexion vitreuse === |

||

La réflexion vitreuse se produit à l'interface entre deux matériaux [[diélectrique]]s d'indices différents. Elle est produite par l'oscillation des dipôles de la matière excitée par l'onde incidente ; cette oscillation provoque une émission électromagnétique qui donne une onde réfléchie. On peut calculer la réflexion vitreuse à l'aide des [[coefficient de Fresnel|coefficients de Fresnel]]<ref>{{harvsp|Taillet|Febvre|Villain|2009|p=474}}</ref>. |

La réflexion vitreuse se produit à l'interface entre deux matériaux [[diélectrique]]s d'indices différents. Elle est produite par l'oscillation des dipôles de la matière excitée par l'onde incidente ; cette oscillation provoque une émission électromagnétique qui donne une onde réfléchie. On peut calculer la réflexion vitreuse à l'aide des [[coefficient de Fresnel|coefficients de Fresnel]]<ref>{{harvsp|Taillet|Febvre|Villain|2009|p=474}}.</ref>. |

||

=== Réflexion métallique === |

=== Réflexion métallique === |

||

La réflexion métallique se produit à l'interface entre un milieu quelconque et un [[métal]]. Elle est produite par l'excitation des [[électron]]s réémettant une onde réfléchie. Les électrons sont excités sur une épaisseur caractéristique appelée [[effet de peau|épaisseur de peau]] caractérisant la pénétration de l'onde électromagnétique dans le milieu métallique<ref>{{harvsp|Taillet|Febvre|Villain|2009|p=473}}</ref>{{,}}<ref>{{lien web|url=http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/electronique-automatique-th13/optique-instrumentale-42449210/couleur-et-apparence-visuelle-af3253/reflexion-metallique-par-une-surface-lisse-af3253niv10002.html|titre=Réflexion métallique par une surface lisse|site=Techniques de l'ingénieur}}</ref> |

La réflexion métallique se produit à l'interface entre un milieu quelconque et un [[métal]]. Elle est produite par l'excitation des [[électron]]s réémettant une onde réfléchie. Les électrons sont excités sur une épaisseur caractéristique appelée [[effet de peau|épaisseur de peau]] caractérisant la pénétration de l'onde électromagnétique dans le milieu métallique<ref>{{harvsp|Taillet|Febvre|Villain|2009|p=473}}.</ref>{{,}}<ref>{{lien web|url=http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/electronique-automatique-th13/optique-instrumentale-42449210/couleur-et-apparence-visuelle-af3253/reflexion-metallique-par-une-surface-lisse-af3253niv10002.html|titre=Réflexion métallique par une surface lisse|site=Techniques de l'ingénieur}}.</ref>. |

||

== Mécanique quantique == |

== Mécanique quantique == |

||

En [[mécanique quantique]], le comportement de particules face à une [[barrière de potentiel]] peut être étudié. Ces particules, par analogie avec la [[mécanique classique]], peuvent être « transmises » ou « réfléchies ». Les coefficients de réflexion et de transmission sont calculés comme le rapport des flux de particules constituant une [[onde plane]]<ref name="mecaQ p67-71">{{harvsp|Basdevant|Dalibard|Joffre|2002|p=67-71}}</ref><!-- Effet Ramsauer -->. |

En [[mécanique quantique]], le comportement de particules face à une [[barrière de potentiel]] peut être étudié. Ces particules, par analogie avec la [[mécanique classique]], peuvent être « transmises » ou « réfléchies ». Les coefficients de réflexion et de transmission sont calculés comme le rapport des flux de particules constituant une [[onde plane]]<ref name="mecaQ p67-71">{{harvsp|Basdevant|Dalibard|Joffre|2002|p=67-71}}.</ref><!-- Effet Ramsauer -->. |

||

Il est possible de prendre l'exemple d'une particule de [[fonction d'onde]] <math>\psi (x,t) = \psi (x) e^{-i \frac{Et}{\hbar}}</math> et d'un potentiel tel que : |

Il est possible de prendre l'exemple d'une particule de [[fonction d'onde]] <math>\psi (x,t) = \psi (x) e^{-i \frac{Et}{\hbar}}</math> et d'un potentiel tel que : |

||

| Ligne 72 : | Ligne 71 : | ||

:<math>\xi = \frac{k - i \kappa}{k + i \kappa}</math>, dont le module au carré est égal à 1. |

:<math>\xi = \frac{k - i \kappa}{k + i \kappa}</math>, dont le module au carré est égal à 1. |

||

Lorsque l'énergie de la particule est plus faible que le potentiel à passer, l'onde est, par analogie avec la mécanique classique, totalement réfléchie puisque l'onde incidente a la même intensité que l'onde réfléchie. En outre, la fonction d'onde du côté du potentiel est une fonction exponentielle décroissante, similaire à l'onde évanescente en électromagnétisme. |

Lorsque l'énergie de la particule est plus faible que le potentiel à passer, l'onde est, par analogie avec la mécanique classique, totalement réfléchie puisque l'onde incidente a la même intensité que l'onde réfléchie. En outre, la fonction d'onde du côté du potentiel est une [[fonction exponentielle]] décroissante, similaire à l'onde évanescente en électromagnétisme. |

||

Lorsque E est supérieure à V<sub>0</sub>, les solutions sont alors : |

|||

:<math>\begin{cases} \psi (x)=\xi_+ e^{ikx} + \xi_- e^{-ikx} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}_-^* \\ \psi (x)=\beta_+ e^{i\kappa x} + \beta_- e^{-i\kappa x} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}_+^* \end{cases}</math>, où cette fois <math>\kappa=\frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}</math>. |

:<math>\begin{cases} \psi (x)=\xi_+ e^{ikx} + \xi_- e^{-ikx} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}_-^* \\ \psi (x)=\beta_+ e^{i\kappa x} + \beta_- e^{-i\kappa x} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}_+^* \end{cases}</math>, où cette fois <math>\kappa=\frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}</math>. |

||

| Ligne 94 : | Ligne 93 : | ||

== Réflexion électrique == |

== Réflexion électrique == |

||

Le phénomène de réflexion pouvant s'appliquer à tout type d'onde, les ondes du champ |

Le phénomène de réflexion pouvant s'appliquer à tout type d'onde, les ondes du [[champ électrique]] dans les lignes de tension peuvent subir des réflexions. Dans le cas des lignes avec et sans pertes, les terminaisons provoquent un phénomène de réflexion dont le facteur dépend de la nature de la terminaison. |

||

Une terminaison [[résistance (électricité)|résistive]] possède un facteur de réflexion pouvant aller -1 à 1, là où une terminaison [[inductance|inductive]] ou [[capacité électrique|capacitive]] ne possède pas de valeur facilement déterminable<ref name="Gardiol p40-41">{{harvsp|Gardiol|Neirynck|2002|p=40-41}}</ref>. |

Une terminaison [[résistance (électricité)|résistive]] possède un facteur de réflexion pouvant aller de -1 à 1, là où une terminaison [[inductance|inductive]] ou [[capacité électrique|capacitive]] ne possède pas de valeur facilement déterminable<ref name="Gardiol p40-41">{{harvsp|Gardiol|Neirynck|2002|p=40-41}}.</ref>. |

||

Dans les terminaisons résistives, il est possible de supprimer l'onde réfléchie en ajustant la résistance pour lui donner la valeur de l'[[impédance caractéristique]] de la ligne<ref name="Gardiol p40-41"/>. |

Dans les terminaisons résistives, il est possible de supprimer l'onde réfléchie en ajustant la résistance pour lui donner la valeur de l'[[impédance caractéristique]] de la ligne<ref name="Gardiol p40-41"/>. |

||

| Ligne 111 : | Ligne 110 : | ||

Le coefficient de réflexion en amplitude est défini comme suit : |

Le coefficient de réflexion en amplitude est défini comme suit : |

||

:<math>r=\frac{A_r}{A_i}</math> |

:<math>r=\frac{A_r}{A_i}</math> |

||

où r est le plus souvent un [[nombre complexe]] dont la phase permet de déduire le déphasage entre l'onde réfléchie d'amplitude A<sub>r</sub> et l'onde incidente d'amplitude A<sub>i</sub><ref name="dict p98">{{harvsp|Taillet|Febvre|Villain|2009|p=98}}.</ref>. |

|||

Le coefficient de réflexion en intensité en découle comme suit : <math>R=|r|^2</math>. |

Le coefficient de réflexion en intensité en découle comme suit : <math>R=|r|^2</math>. |

||

| Ligne 120 : | Ligne 119 : | ||

L'[[albédo]] d'un matériau est déterminé par sa capacité à réémettre un rayonnement incident. Très utilisée en [[radiométrie]] et en [[photométrie (optique)|photométrie]], cette grandeur est définie comme : |

L'[[albédo]] d'un matériau est déterminé par sa capacité à réémettre un rayonnement incident. Très utilisée en [[radiométrie]] et en [[photométrie (optique)|photométrie]], cette grandeur est définie comme : |

||

:<math>A=\frac{F_\text{é}}{F_{i}}</math> |

:<math>A=\frac{F_\text{é}}{F_{i}}</math> |

||

qui est le rapport du flux réémis F<sub>é</sub> par réflexion spéculaire et diffuse, exceptant donc l'émission thermique du corps, et le flux incident F<sub>i</sub>. Un [[corps noir]] a un albédo de 0 et un [[miroir (optique)|miroir]] parfait un albédo de 1. Étant un rapport de flux et caractéristique d'un matériau, l'albédo dépend de l'état de surface du matériau ainsi que de l'angle d'incidence de la source et de sa fréquence<ref name="dict p15">{{harvsp|Taillet|Febvre|Villain|2009|p=15}}.</ref>. |

|||

== Mesure == |

== Mesure == |

||

| Ligne 127 : | Ligne 126 : | ||

== Applications == |

== Applications == |

||

La réflexion est utilisée en [[géophysique]] dans le cadre de la réflexion [[sismique]], une technique d'analyse des sédiments qui a vu le jour au cours des années 1950 et représente 94 % des dépenses en géophysique dans le monde en 1991, une proportion essentiellement due à l'utilisation de cette technique dans le domaine pétrolier<ref name="sismique p1">{{harvsp|Henry|1997|p=1}}</ref>. |

La réflexion est utilisée en [[géophysique]] dans le cadre de la réflexion [[sismique]], une technique d'analyse des sédiments qui a vu le jour au cours des années 1950 et représente 94 % des dépenses en géophysique dans le monde en 1991, une proportion essentiellement due à l'utilisation de cette technique dans le domaine pétrolier<ref name="sismique p1">{{harvsp|Henry|1997|p=1}}.</ref>. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 140 : | Ligne 139 : | ||

*{{Ouvrage|prénom1=Bernard|nom1=Balland|titre=Optique géométrique|éditeur=Presses polytechniques universitaires romandes|année=2007|pages totales=860|isbn=}} |

*{{Ouvrage|prénom1=Bernard|nom1=Balland|titre=Optique géométrique|éditeur=Presses polytechniques universitaires romandes|année=2007|pages totales=860|isbn=}} |

||

*{{Ouvrage|prénom1=Johann Heinrich|nom1=Winckler|titre=Essai sur la nature, les effets et les causes de l'électricité, avec une description de deux nouvelles machines à électricité|lieu=Paris|éditeur=Sébastien Jorry|année=1748|pages totales=156}} |

*{{Ouvrage|prénom1=Johann Heinrich|nom1=Winckler|titre=Essai sur la nature, les effets et les causes de l'électricité, avec une description de deux nouvelles machines à électricité|lieu=Paris|éditeur=Sébastien Jorry|année=1748|pages totales=156}} |

||

*{{Ouvrage|prénom1=Jean-Louis|nom1=Basdevant|prénom2=Jean|nom2=Dalibard|prénom3=Manuel|nom3=Joffre|titre=Mécanique quantique|éditeur=Éditions École Polytechnique|année=2002|pages totales=520|isbn=|lire en ligne={{Google livres|Umi_BeHNGYUC}}}} |

*{{Ouvrage|prénom1=Jean-Louis|nom1=Basdevant|prénom2=Jean|nom2=Dalibard|prénom3=Manuel|nom3=Joffre|titre=Mécanique quantique|éditeur=Éditions École Polytechnique|année=2002|pages totales=520|isbn=|lire en ligne={{Google livres|Umi_BeHNGYUC}}}}. |

||

*{{Ouvrage|prénom1=Fred|nom1=Gardiol|prénom2=Jacques|nom2=Neirynck|directeur2=oui|titre=Électromagnétisme|volume=3|éditeur=Presses polytechniques universitaires romandes|année=2002|pages totales=445|isbn=2-88074-508-X|lire en ligne={{Google livres|AUl0p5tmXSYC}}}} |

*{{Ouvrage|prénom1=Fred|nom1=Gardiol|prénom2=Jacques|nom2=Neirynck|directeur2=oui|titre=Électromagnétisme|volume=3|éditeur=Presses polytechniques universitaires romandes|année=2002|pages totales=445|isbn=2-88074-508-X|lire en ligne={{Google livres|AUl0p5tmXSYC}}}}. |

||

*{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Georges|nom1=Henry|titre=La Sismique réflexion|sous-titre=Principes et développements|lieu=Paris|éditeur=TECHNIP|année=1997|pages totales=172|isbn=2-7108-0725-4|lire en ligne={{Google livres|w-9GuEP-GYwC}}}} |

*{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Georges|nom1=Henry|titre=La Sismique réflexion|sous-titre=Principes et développements|lieu=Paris|éditeur=TECHNIP|année=1997|pages totales=172|isbn=2-7108-0725-4|lire en ligne={{Google livres|w-9GuEP-GYwC}}}}. |

||

{{Portail|physique|Optique}} |

{{Portail|physique|Optique}} |

||

{{ |

{{CLEDETRI:Reflexion physique}} |

||

[[Catégorie:Mécanique ondulatoire]] |

[[Catégorie:Mécanique ondulatoire]] |

||

[[Catégorie:Optique géométrique]] |

[[Catégorie:Optique géométrique]] |

||

Dernière version du 11 janvier 2024 à 12:42

La réflexion en physique est le brusque changement de direction d'une onde à l'interface de deux milieux. Après réflexion, l'onde reste dans son milieu de propagation initial. De multiples types d'ondes peuvent subir une réflexion. Ainsi, les ondes électromagnétiques se réfléchissent sur les diélectriques ou les métaux, créant une réflexion vitreuse ou une réflexion métallique ; les ondes acoustiques peuvent se réfléchir, ce qui est à l'origine de l'écho par exemple ; les ondes électriques peuvent se réfléchir au raccord entre les câbles ; et les ondes mécaniques, telles les vagues ou les ondes sismiques, peuvent aussi subir ce phénomène.

Il est possible dans certains cas d'amoindrir la réflexion des ondes à l'aide de traitements antireflets ou grâce à l'adaptation d'impédances.

Le phénomène de réflexion est connu depuis des siècles, d'abord en optique, puis en acoustique. Il suit des lois, dites lois de la réflexion :

- il y a égalité entre angle d'incidence et angle de réflexion ;

- l'onde réfléchie se propage dans le même milieu que l'onde incidente.

La manière dont les ondes sont modifiées par la réflexion dépend largement de leur type, de leur fréquence et des compositions des milieux dans lesquels les ondes évoluent.

Historique[modifier | modifier le code]

Il semble que la première postulation de la loi de la réflexion ait été faite par Euclide. À l'époque de l'école platonicienne, cette loi est déjà largement connue. Au cours du Ier siècle, Héron d'Alexandrie a étudié la réflexion sur différents miroirs afin d'en déduire que la lumière emprunte à chaque fois « le chemin le plus court »[1].

En 1500, Léonard de Vinci établit la première comparaison entre lumière et son, montrant que le son aussi peut être réfléchi. Il en déduit même en 1508 que la lumière comme le son sont de nature ondulatoire[2].

À l'époque d'Isaac Newton et grâce à ses découvertes, le mécanisme de la réflexion de la lumière commence à être exploré. On croyait jusque-là que la réflexion de la lumière, à la manière du principe du choc élastique, était le résultat du choc des particules de lumière avec la matière[1],[3]. La publication des études de Newton dans Opticks amène alors à penser que la réflexion de la lumière est une force uniforme sur la surface des matériaux et qui agirait sur la lumière pour la repousser[4].

C'est Newton aussi qui conçoit en 1666 les premiers télescopes réflectifs et non réfractifs[3], la combinaison de ce télescope portant même son nom : télescope de Newton. Avec les télescopes de type grégorien, ce sont les premiers à utiliser des miroirs et non de grandes lentilles de verre.

Il faut attendre 1809 avant que ne soit découvert le phénomène de polarisation par la réflexion à la suite des travaux d'Étienne Louis Malus[5]. C'est durant cette période que la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire de la lumière s'affrontent. Grâce aux travaux de James Clerk Maxwell et ses « équations de Maxwell », il devient possible de prouver et démontrer le phénomène de réflexion en électromagnétisme et expliquer par ailleurs la polarisation, notamment la polarisation par réflexion[6].

Réflexion en optique[modifier | modifier le code]

L'étude de la réflexion en optique est souvent nommée « catoptrique »[7]. En optique, on distingue en outre la réflexion spéculaire de la réflexion diffuse. La première s'opère sur des surfaces planes et permet une réflexion du faisceau lumineux dans une seule direction de l'espace suivant la loi de la réflexion, l'autre a lieu sur des surfaces rugueuses et réfléchit l'onde incidente dans toutes les directions de l'espace[8].

Réflexion spéculaire[modifier | modifier le code]

La réflexion spéculaire obéit à une des lois de Snell-Descartes. La lumière incidente n'est renvoyée que dans une seule direction en restant dans le plan d'incidence.

Réflexion diffuse[modifier | modifier le code]

La réflexion diffuse est telle que la lumière incidente est renvoyée dans un large éventail de directions sans rester uniquement dans le plan d'incidence (attention aux représentations 2D trompeuses). C'est le cas le plus courant dans la nature, car la plupart des milieux :

- ne sont pas parfaitement opaques, une partie de la lumière pénètre dans le milieu et est réfléchie par les particules (par exemple le lait) ou cristaux (par exemple la neige ou le marbre) qui sont à l'intérieur du milieu ;

- ont une surface rugueuse, la lumière frappant la surface est donc réfléchie dans un peu toutes les directions.

Réflexion totale[modifier | modifier le code]

Un cas particulier découlant de la réflexion totale est la réflexion totale frustrée. La réflexion totale frustrée n'est pas un phénomène de réflexion. Lorsqu'une onde est totalement réfléchie sur un dioptre, il est possible de faire apparaître une onde électromagnétique progressive à partir de l'onde évanescente récupérée à la sortie du dioptre où a eu lieu la réflexion totale[8].

Réflexion en électromagnétisme[modifier | modifier le code]

En optique physique et plus généralement en électromagnétisme, on parle de « réflexion vitreuse » et de « réflexion métallique » pour les deux cas de réflexion pouvant avoir lieu pour des ondes électromagnétiques.

Réflexion vitreuse[modifier | modifier le code]

La réflexion vitreuse se produit à l'interface entre deux matériaux diélectriques d'indices différents. Elle est produite par l'oscillation des dipôles de la matière excitée par l'onde incidente ; cette oscillation provoque une émission électromagnétique qui donne une onde réfléchie. On peut calculer la réflexion vitreuse à l'aide des coefficients de Fresnel[9].

Réflexion métallique[modifier | modifier le code]

La réflexion métallique se produit à l'interface entre un milieu quelconque et un métal. Elle est produite par l'excitation des électrons réémettant une onde réfléchie. Les électrons sont excités sur une épaisseur caractéristique appelée épaisseur de peau caractérisant la pénétration de l'onde électromagnétique dans le milieu métallique[10],[11].

Mécanique quantique[modifier | modifier le code]

En mécanique quantique, le comportement de particules face à une barrière de potentiel peut être étudié. Ces particules, par analogie avec la mécanique classique, peuvent être « transmises » ou « réfléchies ». Les coefficients de réflexion et de transmission sont calculés comme le rapport des flux de particules constituant une onde plane[12].

Il est possible de prendre l'exemple d'une particule de fonction d'onde et d'un potentiel tel que :

- .

Dans le cas où E, l'énergie, est inférieure à V0, les solutions de l'équation de Schrödinger en mode stationnaire, c'est-à-dire indépendante du temps, sont telles que suit :

- , où et .

La continuité de la fonction d'onde amène alors :

- , dont le module au carré est égal à 1.

Lorsque l'énergie de la particule est plus faible que le potentiel à passer, l'onde est, par analogie avec la mécanique classique, totalement réfléchie puisque l'onde incidente a la même intensité que l'onde réfléchie. En outre, la fonction d'onde du côté du potentiel est une fonction exponentielle décroissante, similaire à l'onde évanescente en électromagnétisme.

Lorsque E est supérieure à V0, les solutions sont alors :

- , où cette fois .

Si la particule provient du potentiel nul et arrive au potentiel V0, et en posant , on trouve les coefficients suivants :

- [12].

Réflexion en mécanique[modifier | modifier le code]

Vagues[modifier | modifier le code]

Ondes sismiques[modifier | modifier le code]

Réflexion en acoustique[modifier | modifier le code]

Réflexion électrique[modifier | modifier le code]

Le phénomène de réflexion pouvant s'appliquer à tout type d'onde, les ondes du champ électrique dans les lignes de tension peuvent subir des réflexions. Dans le cas des lignes avec et sans pertes, les terminaisons provoquent un phénomène de réflexion dont le facteur dépend de la nature de la terminaison.

Une terminaison résistive possède un facteur de réflexion pouvant aller de -1 à 1, là où une terminaison inductive ou capacitive ne possède pas de valeur facilement déterminable[13].

Dans les terminaisons résistives, il est possible de supprimer l'onde réfléchie en ajustant la résistance pour lui donner la valeur de l'impédance caractéristique de la ligne[13].

Une ligne ouverte ou un court-circuit sont assimilables à un phénomène de réflexion totale[13].

Grandeurs en rapport avec la réflexion[modifier | modifier le code]

Coefficient de réflexion[modifier | modifier le code]

Quel que soit le domaine, on définit souvent un coefficient de réflexion permettant de caractériser le comportement du milieu par rapport à l'onde incidente. Le coefficient de réflexion peut être défini en amplitude ou en intensité.

Le coefficient de réflexion en amplitude est défini comme suit :

où r est le plus souvent un nombre complexe dont la phase permet de déduire le déphasage entre l'onde réfléchie d'amplitude Ar et l'onde incidente d'amplitude Ai[14].

Le coefficient de réflexion en intensité en découle comme suit : .

Albédo[modifier | modifier le code]

L'albédo d'un matériau est déterminé par sa capacité à réémettre un rayonnement incident. Très utilisée en radiométrie et en photométrie, cette grandeur est définie comme :

qui est le rapport du flux réémis Fé par réflexion spéculaire et diffuse, exceptant donc l'émission thermique du corps, et le flux incident Fi. Un corps noir a un albédo de 0 et un miroir parfait un albédo de 1. Étant un rapport de flux et caractéristique d'un matériau, l'albédo dépend de l'état de surface du matériau ainsi que de l'angle d'incidence de la source et de sa fréquence[15].

Mesure[modifier | modifier le code]

Applications[modifier | modifier le code]

La réflexion est utilisée en géophysique dans le cadre de la réflexion sismique, une technique d'analyse des sédiments qui a vu le jour au cours des années 1950 et représente 94 % des dépenses en géophysique dans le monde en 1991, une proportion essentiellement due à l'utilisation de cette technique dans le domaine pétrolier[16].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Balland 2007, p. 4-5.

- Balland 2007, p. 12.

- Balland 2007, p. 9-10.

- Winckler 1748, p. 93-94.

- Balland 2007, p. 18.

- Balland 2007, p. 24.

- Taillet, Febvre et Villain 2009, p. 76.

- Taillet, Febvre et Villain 2009, p. 473-474.

- Taillet, Febvre et Villain 2009, p. 474.

- Taillet, Febvre et Villain 2009, p. 473.

- « Réflexion métallique par une surface lisse », sur Techniques de l'ingénieur.

- Basdevant, Dalibard et Joffre 2002, p. 67-71.

- Gardiol et Neirynck 2002, p. 40-41.

- Taillet, Febvre et Villain 2009, p. 98.

- Taillet, Febvre et Villain 2009, p. 15.

- Henry 1997, p. 1.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Richard Taillet, Pascal Febvre et Loïc Villain, Dictionnaire de physique, De Boeck, coll. « De Boeck Supérieur », , 754 p.

- Bernard Balland, Optique géométrique, Presses polytechniques universitaires romandes, , 860 p.

- Johann Heinrich Winckler, Essai sur la nature, les effets et les causes de l'électricité, avec une description de deux nouvelles machines à électricité, Paris, Sébastien Jorry, , 156 p.

- Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard et Manuel Joffre, Mécanique quantique, Éditions École Polytechnique, , 520 p. (lire en ligne).

- Fred Gardiol et Jacques Neirynck (dir.), Électromagnétisme, vol. 3, Presses polytechniques universitaires romandes, , 445 p. (ISBN 2-88074-508-X, lire en ligne).

- Georges Henry, La Sismique réflexion : Principes et développements, Paris, TECHNIP, , 172 p. (ISBN 2-7108-0725-4, lire en ligne).